2010年09月30日

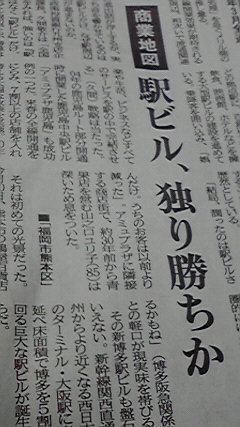

九州新幹線の利用意向4割は“微妙”ではなく好結果では?

今日30日付けの西日本新聞に、熊本出張ビジネス客を対象とした、九州新幹線全線開通後の新幹線利用意向に関する調査結果が載っていた。肥後銀行系のシンクタンク「地域流通経済研究所」が7月から8月にかけ、熊本市のホテルに宿泊したビジネス客2500人に調査票を配布、約300人から回答を得た。有効回答率は低率であり、サンプル数も300人程度、「まあ参考データとして」結果は受け止めたい。

今日30日付けの西日本新聞に、熊本出張ビジネス客を対象とした、九州新幹線全線開通後の新幹線利用意向に関する調査結果が載っていた。肥後銀行系のシンクタンク「地域流通経済研究所」が7月から8月にかけ、熊本市のホテルに宿泊したビジネス客2500人に調査票を配布、約300人から回答を得た。有効回答率は低率であり、サンプル数も300人程度、「まあ参考データとして」結果は受け止めたい。この記事によると、「全線開通後、熊本に出張する人の九州新幹線の利用は微妙?」「乗る、乗らぬ ともに4割」

この結果を見て“利用は微妙”と判断しているところが気になった。

熊本への交通手段として、九州新幹線は今までにないサービス。まだ誰も経験していないサービスである。商品開発の世界では、たまに世の中にない商品を市場に出す時があるが、市場に出す前に、4割が「利用する」と消費者が回答した場合はかなり高いスコアである。こういうデータが得られた場合は、「ヒット商品間違いなし」と判断することが多い。もっとも、メーカーのマーケティングではもう少し詳しい選択肢(最低5段階のSDスケール)を示し、「ぜひ利用したい」のスコアがどの程度かを重視する。

個人的には“利用は微妙”ではなく、相当な新規需要を開拓することを示すデータだと思った。

某大手シンクタンクの方から、「新幹線が開通する前に、だれが移動時間を縮めるために高い料金を払って利用するかという話が必ず出てくる。しかし、新幹線による利便性は人の意識を短期間に変えてしまうよ」と言われたことがあった。

実は、「利用しない」という4割の人の意識と行動が、どのくらいの期間で変化していくかという方に、むしろ興味を持った。

全線開通後、日帰りと宿泊を伴う出張が増えるかどうか尋ねたところ、いずれも「変わらない」との答えが70~80%台を占めており、同研究所は「新幹線の全線開通後、宿泊から日帰りへのシフトが起きるとは言い切れない」とした。

熊本市内での宿泊客が減るのではないかという視点からのコメントだろうと思う。企業の戦略や戦術次第と思われるが、こんな企業も出てきそうと思った。

熊本にビジネスマンを出張させている企業の中には現時点では営業エリアを熊本市周辺に限定している。しかし、新幹線全通後は新たな時間的余裕が出てくるため、営業エリアの拡大や、さらにきめ細かい営業活動を行い、熊本県内の市場占有率を高めようとする企業も出てきて、競争が激化する。

Posted by わくわくなひと at

22:01

│Comments(0)

2010年09月30日

【禁煙】さて!どうされます?

たばこが明日から値上げになります。

たばこが明日から値上げになります。愛煙家の私は、昨日、2カートンを買いました。

この2カートンを浪費したら、たばこをやめることに向けて行動するかどうか?

迷い始めました。

知り合いが、この機会にやめたいという話を聞いて、俄然、行動に向けてのスイッチが入ろうとしています。

この10年少しずつですが、「少数派になってきている」と思うようになりました。

最近では、たばこを吸っている人の姿を見ると、何となく野蛮人に見えるようになってきました。

やめるのはそう簡単ではない。ニコチンの禁断症状が恐ろしい。情緒不安定になりはしないか。やめるという行為自体への不安と恐怖があります。

近くの病院の禁煙外来を使うことになるでしょう。ソフトランディングのために。

ところで、昔の禁煙に関わるニーズの分析話を思い出しました。昔、一世風靡した「禁煙パイポ」のヒントになった話です。

喫煙者(20代、30代、40代、50代の1日平均20本以上吸う男性)を各年代1グループ、合計4グループ(23人)にグループインタビューを行い、主に次のような結論(仮説)を得た。

「タバコをやめたいか否か」をズバリ聞くと、「できればやめたい」と多くの喫煙者は発言するのだが、それでは「なぜやめずに毎日吸っているのか」を話し合っていくうちに、「できることなら、タバコを吸い続けたい」のが本音であって、「できればやめたい」との発言は、「やめたほうがよい」という気持ち(建前)であることがわかった。

この結果、次のようにインタビュー結果を整理した。

■それまでの生活ニーズ

・他人に迷惑をかけず、健康的にタバコは吸い続けたい

↓

■上記生活ニーズの充足手段

・減らす努力をする

・場所を選ぶ

↓

■上記充足手段の問題点(生活上の問題)

・努力が苦痛で続かない

・吸いたいときに吸えない

↓

■“したい、やりたい、でもできない”という充足手段のないニーズ

・減らす苦痛を味わわず、吸いたいときに吸って、他人に迷惑をかけず健康的にタバコを吸い続けたい

↓

■これまでにない商品:喫煙・節煙パイプ(今であれば無煙たばこ)

↓

■生活変化

・減らす苦痛を味わわず、吸いたいときに吸っても、他人に迷惑をかけず健康的にタバコが吸える生活

↓

■上記の生活を達成するためのアイデア

・煙が他人にいかないように

・吸いたいときに吸っても本数が減るように

・タバコをやめたいわけではないので、タバコがまずくなってはならない

↓

■解決すべき問題(つまり、技術的にムリだ!)

・火をつければ必ず煙が出る

・吸いたいときに吸っていては本数は減らない

・自分の好きなタバコを吸えばよいのだから、タバコはまずくならない

↓

■ブレイクスルー

・火をつけなければ煙は出ない

・タバコの代わりになるものを吸えば、その分タバコの本数は減る。だから、それを吸いたいときに吸えばよい。

→タバコの代わりに口にくわえて、吸うとスッキリ気分になれるパイプのようなものを!

→それなら、吸いたいときに吸っても他人に迷惑をかけず、吸いすぎも防げる

つまり、愛煙家の気持ちを逆撫でしない、ということをキーワードに、クリエイティブワークに入り、「私はこれで(小指)会社をやめました」というCMが出来上がった。

「喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。」とタバコに書いてあります。アメリカの脳科学の実験では、このメッセージは逆に愛煙家のタバコへの思いを増幅させるという結果が出ています。

Posted by わくわくなひと at

12:53

│Comments(3)

2010年09月29日

これはカワイイ!カサ・チコのペン立て

同僚がかわいいペン立てを買ってきました。

同僚がかわいいペン立てを買ってきました。ハンドメイドで、マトリョーシカのような形。

子どもの顔が愛らしいですね。

「手作り工房 カサ・チコ」の製作。

“カサ・チコ”、つまり、casa-chikoは、ラテン語で小さな家という意味です。

障がいのある方たちが、真心を込めて作っています。

そんな心が伝わってくるペン立てです。

一個400円。

熊本市御幸西2丁目の小さな家で作られています。

Posted by わくわくなひと at

22:12

│Comments(0)

2010年09月29日

イヤなことはするな、さぼってもいい・・・60歳からの満喫生活

デビッド・ブラウン『60歳からの満喫生活・・・より満足度の高い毎日が待っている!(The rest of your life is the best of your life)』三笠書房(2009年10月20日第1刷)。

デビッド・ブラウン『60歳からの満喫生活・・・より満足度の高い毎日が待っている!(The rest of your life is the best of your life)』三笠書房(2009年10月20日第1刷)。警固神社近くのTSUTAYAの本棚に、ひっそりと埋もれていた一冊。山ほどある本の中から、「60歳からの満喫生活」の背表紙が目に飛び込んできたこと自体に驚いた。

考えてみれば、そんな歳まで、あと10年もない。さして売れていない本だろうが、10年後、満喫しているためにも、この本を読んでみたくなった。

著者はニューヨーク出身の映画プロデューサー。50歳代に20世紀FOXの副社長として活躍した後に浮き沈みを経験しているツワモノらしい。

「はじめに」の次のくだりが気に入った。

これからは自分のイヤなことは無理してするな。

勝たなくていい。

さぼってもいい。

ベストでなくてもいい。

そんなふうに何ものにもとらわれずに、本当の意味で満ち足りた時間を味わうことを、優先させよう。

本文はウイットが効いていて面白い。肩の力を抜いた色気のある初老の男。この男の文章は、“かっこいい”と思った。もちろん女性向けの指南書では決してない。

際どい表現もあるが、そのうちのいくつかをピックアップしたみた。

幸運とは女性のようなものだ。信じている人には、彼女のほうから訪れる。だが、懐疑的な人間には冷たい。進んで受け入れ、ひたすら信じようとする人間だけに応えてくれるのである。

人より一枚上手になることしか考えていない人間と一緒にいるほど、つまらないことはない。・・・いいから言わせておけ。こちらが背を向けてしまえばそれでおしまいなのだから。

親としての務めは、終身刑とは違うのだ。自分の人生をとるか、子どもの人生をとるか選択しなければならないとしたら、自分の人生をとるべきだ。しょせん子どものほうが長生きするのだから。

シェークスピアは賢明にもこう言っている。

「人を言い負かすことはできようが、その腹の中までは変えられぬ」

人間は変わるはず、などと他人に甘い期待を抱いてはならない。良くて現状を維持するのがせいぜいということがしばしばだ。

ところで、これはあなた自身にも当てはまる-そしてもちろん、私自身にも。

「七十歳を過ぎて、目が覚めたときにどこも痛まなかったら、そりゃ君、寝ている間に死んだってことだよ」

こうのたもうたのは、友人の文芸評論家マルコム・カウリーである。

かつては一晩に二回も三回もできたというのに、このごろでは○○○○もほんのたまさかのことになり、それすれも僥倖のように思える。栄光の日々はあまりに短く、今ではイクときにそのまま逝ってしまいかねない。

視力の衰えとも折り合いをつけていかねばならない。・・・観念して眼鏡をかけることにしたなら、それについて愚痴をこぼしてはならない。それが現実なのだから、仕方ないではないか。私など、電話に出るときも眼鏡をかける。一つくらいは、若い頃より上向きになるものもある。それはトイレに行く回数だ。

死は恐れるに足らない。死ぬまでは生きていられるのだ。

ロックフェラー大学のある老年学研究者が、健康的に長生きするための「三つの戒律」を教えてくれた。一 食事の量を現在の半分に減らす 二 規則正しく運動する 三 毎日(!)セックスをする

パイプ愛好者に対する唯一の批判は、公衆衛生局長ではなく、今は亡き映画界のドン、ジャック・ワーナーの言葉であった。

「パイプをくゆらしている男には気をつけろ。もしかすると、ものを考えているのかもしれん」

他人にどう思われるか気にしたところで、誰も尊敬してはくれない。とくに自分は。

百二十歳まで生きた日本人の泉重千代は、長寿の記録でギネスブックに載ることになりレポーターの取材を受けたとき、「女性はどういうタイプがお好きですか?」の質問に対して、「やっぱり、年上の女かのぅ」と答えたという。これから交際する気マンマンの答え方だったそうだ。

若い女とつき合うと、老化が急激に早まるというのだ。・・・かつて映画の中でウォルター・マッソーが言ったとおり、「かの名優ロナルド・コールマンを知らんような洟垂れ娘と。誰がつき合うもんか」である。

映画界の重鎮ジョセフ・シェンクが七十代のときに若い女性との恋愛関係について尋ねられて曰く、「女というやつは、ダイヤや毛皮、ルノワールの絵を買い与えてやっても、最後にはしっかりひた堅固なモノを欲しがるようになるものだ」。

劇作家モルナール・フェレンツは妻の喪があけたとき、友人たちに、これで晴れて長年の愛人と結婚できるなと言われ、こう答えた。

「でもそうしたら、今後はどこで夜を過ごせばいいんだ?」

眺めて楽しむだけにしろ、深い関係におちいるにしろ、男にとって、人生に女性がある限り、いつまでも若さを保つことができる。そして、できれば二人は欲しい-一人がぽっくりいかないとも限らないから。

ところで私は、人間とは忘れたいものを(それと忘れたい人も)忘れるものだと考えている。いったい誰が、あの麗しく愛らしい銀幕のスター、マリリン・モンローの姿を忘れることができるだろうか?

「ひどいわ、私を覚えていらっしゃらないのね、デビッド?」

とっさに私はあてずっぽうに、彼女によく似た、しかし二十歳は若い女性の名を答えた。若く見られたことに気を良くしたのか、彼女は私を許してくれた。

Posted by わくわくなひと at

17:59

│Comments(5)

2010年09月27日

専属トレーナーはやはりスゴ腕「Zawaカイロプラティック」

マンションの郵便受けに「Zawaカイロプラティック」のチラシが入っていました。

マンションの郵便受けに「Zawaカイロプラティック」のチラシが入っていました。福岡市中央区大名1丁目5-30 天神ミーズビル3F。

「けっこう近くじゃないか」と思いチラシを見ると、「横綱所属の相撲部屋やプロスポーツ選手の専属トレーナーでもあるスゴ腕」と書いてあります。施術時間にはあえて制限を設けていないとも書いてありました。

私はけっこう肩こりに悩まされていますので、飛びつきました。

大名のホテルプルミエの前のビルです。

まだ開店して間もないようで、「祝 白鵬」とか書いてあります。プロサッカーチームのユニフォームも飾ってあります。

けっこうイケメンの先生、中澤院長が出てきて、カイロ施術を受けました。

すると、気のせいなのか、若いときのように背中が軽くなりました。

私の場合、背中の自律神経がいつも緊張しているということで、しばらくは少なくとも週一くらいのペースで通うことを薦められました。

酸素カプセルも50分お願いしました。

濃厚な酸素をたっぷり浴びて、頭がすっきり。

本当、十年ぶりくらい、背中や頭がさわやかです。

偶然ですが、いい店を見つけました。

Posted by わくわくなひと at

22:16

│Comments(9)

2010年09月27日

【ホークス優勝の余震】「西スポ」午前8時には軒並み売り切れ!

ホークス優勝の余震が続く福岡市内からです。

昨日、私は毎日新聞の号外しか手に出来ませんでした。

街を歩いていると、もっと派手な色を使った号外を持っている人たちを見かけました。西スポの号外です。

知り合いによると、今日27日付けの西スポが午前8時には軒並み売り切れということです。喜びを反芻したいという人たちがコンビニに殺到したようです。

昨夜、日曜日ということもあり「福博出会い橋」での飛び込みはなかったようです。金曜日には、それを防ぐためのバリケードが張ってあったという話です。

ちなみに、今日の西日本新聞は、優勝セールの広告のオンパレードです。

昨日、私は毎日新聞の号外しか手に出来ませんでした。

街を歩いていると、もっと派手な色を使った号外を持っている人たちを見かけました。西スポの号外です。

知り合いによると、今日27日付けの西スポが午前8時には軒並み売り切れということです。喜びを反芻したいという人たちがコンビニに殺到したようです。

昨夜、日曜日ということもあり「福博出会い橋」での飛び込みはなかったようです。金曜日には、それを防ぐためのバリケードが張ってあったという話です。

ちなみに、今日の西日本新聞は、優勝セールの広告のオンパレードです。

Posted by わくわくなひと at

10:54

│Comments(4)

2010年09月27日

村上龍「冬の花火」。饒舌ではない最後の余韻が素晴らしい!

文春文庫『美しい時間』(2008年12月10日第1刷)に収められた村上龍の短編「冬の花火」。

文春文庫『美しい時間』(2008年12月10日第1刷)に収められた村上龍の短編「冬の花火」。50歳代の人を想定した小説であり、カジノでおおもうけした後、自殺した人の話から始まる。損をしたら自殺が定番だが、おおもうけして自殺。読者は出会い頭から、やや強めのジャブをくらう。

その人は大蔵省の官僚出身で海外の金融マンに転身したエリートであり、成功者の部類に入る。主人公のステッキ屋(矢垣)さんを通じて、その成功者のことが語られていき、最後は遺書と冬の花火のことで終わる。

饒舌ではない終わり方。最後の余韻。まだ日本では珍しい“老い”を語る見事な短編小説の一つだと思う。

以下は書き写したくなった文章の一部。

ぼくは、これまでの人生に後悔など無いと思ってきた。しかし、一人で花火を見たときに、妻と一緒に冬の花火を見たことがないと、気づいた。花火はとてもわかりやすい。花火は一瞬で消えるが、ぼくたちに一体感のようなものを刻みつける。ぼくたちは、誰かとともに花火を見ることで、その人と同じ感情を共有していると気づく。妻と一緒に冬の花火を見たことがなかった、そのことに気づいたとき、本当は、きっと数え切れないほど多くの、決して取り返しのつかないことをやり残しているんだろうと、そう思った。

矢垣君、どうか、この手紙を読んだら、奥さんと一緒に冬の花火を見に行ってくれないか。君なら、ぼくの言うことをわかってくれると思う。

他人を理解するのは不可能なのかも知れない。だがこの人と、夜空いっぱいに広がって消えゆく美しい光を見ているという事実は疑いようがない。確かに、冬の花火は何かを象徴している。そしてそれは、たいせつな人と一緒に寒い夜にきらめく一瞬の閃光を眺めた人にしか、わからない。

Posted by わくわくなひと at

10:05

│Comments(5)

2010年09月26日

ホークス優勝!午後9時過ぎから福岡は祝賀ムード

今日26日の午後9時過ぎ。

今日26日の午後9時過ぎ。福岡・天神はホークス優勝の報が伝わり、祝賀ムードがじわじわと広がっていきました。

西鉄・天神駅や渡辺通り周辺では、毎日新聞が号外を配っていました。

ソラリアではさっそく優勝を祝う看板取り付けの作業が始まりました。

大名では生ビール半額など、さっそく優勝にちなんだプロモーションが始まりました。

明日は、ホークス優勝にちなんだ看板や催しなど、もっと賑やかになることと思います。

Posted by わくわくなひと at

23:34

│Comments(2)

2010年09月26日

男女はいったん溶け合ったら二度と分離できない!By小池真理子

文春文庫『美しい時間』(2008年12月10日第1刷)。小池真理子と村上龍の二人の作家が「ネスカフェプレジデント25周年記念 美しい時間キャンペーン」のために書き下ろした小説が収められた文庫です。小池、村上それぞれ1つずつの短編小説を楽しめるようになっています。

文春文庫『美しい時間』(2008年12月10日第1刷)。小池真理子と村上龍の二人の作家が「ネスカフェプレジデント25周年記念 美しい時間キャンペーン」のために書き下ろした小説が収められた文庫です。小池、村上それぞれ1つずつの短編小説を楽しめるようになっています。この本が特に話題になった記憶もありません。帯の「時を重ねたいまだからこそ、味わえる小説がここにある」「小池真理子・村上龍があたなに贈る大人のための極上な時間」に惹かれて買いました。

このうち小池真理子の「時の銀河」という短編を読みました。

東京のおしゃれな、少しセレブっぽい52歳の女性2人のやりとりが書いてあります。つい10年くらい前までは、こんな女性たちに憧れていた人たちが多かったのかなぁと思いながらページをめくっていきました。話の内容や設定がバブリーです。

まあ面白いのは、この2人の女性の組み合わせが、1人の男を介した関係であることです。一人は男の妻で52歳の今でも現役のファッションモデル、もう一人は男の愛人。この2人が男の死をきっかけに仲良くなり、男の思い出話だったかをするという内容です。

人生の先は見えている。そういう年代だ。もうあと少し。向かっている方向も、その終わり方も、なんとなく想像がつきはじめるころなのかもしれない。

小池真理子は52年生まれだから私よりも5歳上です。この小説の設定は、たぶん少し前の東京だと思います。しかし、出てくる女性は52歳で今の私と同じ歳でした。確かに人生の先を「なんとなく想像」している時がありますね。

次の「私の親類の一人に、かつて関西の色街にいた女」の話は、新鮮でしたし、何となく共感できる内容でした。

「男と女はな、つきおうて長い年月、たてばたつほど、ほんまに溶けおうていくもんや。世間には腐れ縁ちゅう言い方もあるけど、そんなんは小賢しい人間があとでつけただけの呼び名にすぎん。そら、水と油なら話は別や。初めから分かれてしまうがな。せやけど、水と水がやで、いったんうまいこと溶けおうたら、どこまでが自分で、どこまでが相手か、わからんようになってしまう。そうなればしめたもんや」

「いったん溶けおうた男女に、金輪際、別れなんぞあらへんのや。たとえ死に別れたとしても、ほんまの別れにはならんもんなんよ。なあ、梢ちゃん、そう思うとればええんよ」

Posted by わくわくなひと at

13:01

│Comments(2)

2010年09月25日

禁断の書【東京島】桐野夏生にもて遊ばれました!

一昨日、警固神社近くのTSUTAYAで迷ったあげく買うことにした本です。このおてもやんブログの家守さんも紹介されていたし、読むことにしました。

一昨日、警固神社近くのTSUTAYAで迷ったあげく買うことにした本です。このおてもやんブログの家守さんも紹介されていたし、読むことにしました。桐野夏生『東京島』新潮文庫(平成22年9月20日十四刷、平成22年5月1日発行)です。

帯には「映画化 8月公開!」「孤島には、31人の男と たった1人の女」「今年で四十六歳になったが、髪が薄くなった以外、まだ衰えはない。そんな自分を巡って、どれほどの死闘が繰り広げられたか。清子はまたしても笑いを浮かべた。人が死んだり、怪我したり。これほど男に焦がれた女が世界に何人いるだろう。」と書いてあります。

面白かったです。昨日は後150ページくらい残っていて、ビールと焼酎(「天孫降臨」はうまい!)を飲んだ後、フラフラしながら読みはじめて途中で轟沈。夜中、目が覚めて、最後まで読みました。

桐野さんの心の中の遊びに巻き込まれたような感じです。孤島で女1人、後は男ばかり。何が起こるか?ちょうどテレビゲームのように、それぞれキャラクターを設定して、いろんな人間関係の中で本性むき出しのドラマが展開する。それぞれのキャラクターが作家の手を離れて動き出すという感じです。それは、それはおぞましい!ふつうの人なら少し頭に浮かんでも、「いやいや、そんな」と思考停止に陥りますが、桐野さんはキャラクターを使って自分の本性を描いていきますと、もて遊ばれているような感じですので断定的に反抗したくなります。中盤くらいまで読んで、男同士のおぞましい場面があり、それを読んだ昨日は周辺の男性を見ただけでも、どこか気持ち悪く、警戒している自分の姿がありました。

この小説を読んでいる自分の姿まで、どこか、あの妖艶な桐野さんが嘲笑しながら見られているような感じでした。そんな魔性の雰囲気の中で読み進んでいくうちに、何とか桐野魔術に抵抗したいと思い、清子を桐野夏生にして文章を味わうことにしました。

これは禁断の書です。映画もやっているようですが、今のところお腹いっぱいです。

純愛映画の「はなみずき」を見たくなってきました。

Posted by わくわくなひと at

16:36

│Comments(2)

2010年09月24日

福岡の大学が熊本に侵攻。不可侵条約を破棄!

西日本新聞の特集「九州新幹線来年3月全通 競争と協奏と」は、面白いですね。

昨日、23日付けの同特集は、福岡都市圏の大学による熊本や鹿児島での新規学生開拓のもようと、新幹線全通による受験生の心の変化、つまり福岡が近くなったと感じる心の距離の変化などを分かりやすくまとめていました。

何となく面白いというよりも、つい読んでしまうのは、刺激的な例えや言葉のせいでしょうか。“不可侵条約”“熊本侵攻”“平成の薩長同盟”などの言葉です。

「不可侵条約は一方的に破られた」。熊本学園大学(熊本市)元学長の坂本正は福岡都市圏の大学の熊本侵攻に憤る。福岡と熊本の大学間には、互いのエリアでの学生獲得活動を控える暗黙のルールがあったという。

この夏「平成の薩長同盟」が実現した。鹿児島大(鹿児島市)と山口大(山口市)が8月23日、共同獣医学部を12年度に新設すると発表した。

「不可侵条約は一方的に破られた」。これは年配の人なら何を連想されるかと言いますと、終戦直後のソ連による満州侵攻のことが想起されるではないでしょうか。竜馬ブームの中、薩長同盟はだれでも知っている話ですよね。それはともかく、福岡都市圏の大学の“商圏”が拡大して大学間の激しい競争がもう始まっていることを伝えています。

ただ、何となく気になったのは、熊本学園大学のコメントを“元学長”からとっていることです。それも、4段見出しの『通学圏 崩れる「不可侵条約」』になるほどの重要なコメントです。他のコメントはすべて“元”や“前”などがついていない現時点の関係者の話です。

学園大学の現学長や現理事長、関係者からコメントがとれなかったのか?企業や他の組織からのコメントであれば、“元”や“前”などが付いている人だけのコメントだけでは、果たして、その組織を代表する言葉かどうか信憑性を疑うことになるかと思います。

例えて言うなら、前政権の自民党党首が「不可侵条約は一方的に破られた」と言ったような感じを受けました。確か学園大では数ヶ月前に学長や理事長選挙が行われ、違う人が当選したことが地元の熊日新聞に載っていました。

変なところが気になって申し訳ありませんが、学園大学の現学長や現理事長の時間がとれなかっただけかも知れません。

昨日、23日付けの同特集は、福岡都市圏の大学による熊本や鹿児島での新規学生開拓のもようと、新幹線全通による受験生の心の変化、つまり福岡が近くなったと感じる心の距離の変化などを分かりやすくまとめていました。

何となく面白いというよりも、つい読んでしまうのは、刺激的な例えや言葉のせいでしょうか。“不可侵条約”“熊本侵攻”“平成の薩長同盟”などの言葉です。

「不可侵条約は一方的に破られた」。熊本学園大学(熊本市)元学長の坂本正は福岡都市圏の大学の熊本侵攻に憤る。福岡と熊本の大学間には、互いのエリアでの学生獲得活動を控える暗黙のルールがあったという。

この夏「平成の薩長同盟」が実現した。鹿児島大(鹿児島市)と山口大(山口市)が8月23日、共同獣医学部を12年度に新設すると発表した。

「不可侵条約は一方的に破られた」。これは年配の人なら何を連想されるかと言いますと、終戦直後のソ連による満州侵攻のことが想起されるではないでしょうか。竜馬ブームの中、薩長同盟はだれでも知っている話ですよね。それはともかく、福岡都市圏の大学の“商圏”が拡大して大学間の激しい競争がもう始まっていることを伝えています。

ただ、何となく気になったのは、熊本学園大学のコメントを“元学長”からとっていることです。それも、4段見出しの『通学圏 崩れる「不可侵条約」』になるほどの重要なコメントです。他のコメントはすべて“元”や“前”などがついていない現時点の関係者の話です。

学園大学の現学長や現理事長、関係者からコメントがとれなかったのか?企業や他の組織からのコメントであれば、“元”や“前”などが付いている人だけのコメントだけでは、果たして、その組織を代表する言葉かどうか信憑性を疑うことになるかと思います。

例えて言うなら、前政権の自民党党首が「不可侵条約は一方的に破られた」と言ったような感じを受けました。確か学園大では数ヶ月前に学長や理事長選挙が行われ、違う人が当選したことが地元の熊日新聞に載っていました。

変なところが気になって申し訳ありませんが、学園大学の現学長や現理事長の時間がとれなかっただけかも知れません。

Posted by わくわくなひと at

15:39

│Comments(0)

2010年09月23日

【ドラッカー】効率よりも成果を。成果実現のために集中と選択を

結局、参加できませんでしたがドラッカー福岡読書会が昨日ありました。『マネジメント上 課題、責任、実践』の「公的サービス機関の成果」について記した章を読 んで感想を述べ合う読書会です。

結局、参加できませんでしたがドラッカー福岡読書会が昨日ありました。『マネジメント上 課題、責任、実践』の「公的サービス機関の成果」について記した章を読 んで感想を述べ合う読書会です。特に、頭の片隅でも留めておきたかった内容は、以下の通りです。

公的機関について述べた内容でしたが、我々民間企業にとっても重要な指摘がたくさん書いてありました。その中でも、効率と効果のどちらを優先するかという問題は日常的に遭遇するジレンマのようなものです。効果を優先することが大事なんですね。それと、組織でいろんな問題が起こりますが、問題は人にあるのではなくシステムや仕組みにあることを銘記すべきですね。

いろいろやらねばならないことは、たくさんあります。その中で何を優先し、何に対して人材を集中的に振り向けるのか?それは自分たちが目指す、世の中での機能、ミッション、目的に照らし合わせて、選択し集中することが大事だと改めて思いました。優先事項を定めたら、その事項で成果を上げるために経営資源を集中的に投入する。他の事項については廃棄するか先送りするという勇気も必要ですね。それでないと集中できませんよね。

※ところで今書店に行くと、『もしドラ』のしおりがもらえます。売上100万部?突破だとかの粗品らしいです。

第12章 公的サービス機関の不振の原因

・企業を企業たらしめているものは、それが効率中心ではなく成果中心であるところにある。しかるに公的サービス機関に欠けているものは、成果であって効率ではない。効率によって成果を手にすることはできない。

・フランスの政府機関の問題は人材の不足にあるのではない。外から人材を連れて来ても、どうにかなるものではない。問題はシステムにある。人にあるのではない。

第13章 例外的存在とその教訓

・この発展(明治維新後の日本)をもたらしたのは、ごくわずかな政治家と実業家だった。あらゆる仕事が、ごく普通の有能な働き手によって行われた。成功の秘密は目的を考え、優先項目を定め、集中したことにあった。・・・農民救済、社会政策、民主化が十分でなかったとの指摘もある。明治の人たちは気づかなかったわけではなかった。しかし彼らは、彼らの優先順位にこだわり、勤勉な人材をそれらの問題に集中的に投入した。

第14章 公的サービス機関の成功の条件

・少なくとも今日のところ、われわれは環境破壊との戦いにおいて、何を求めるかを考えず、何に重点を置くかを定めず、方向づけや優先順位や個々の活動についてのフィードバックも行っていない。成果はあがらず、幻滅を味わいつつあるのも当然というべきである。

・公的サービス機関に必要なことは、企業のまねではない。成果をあげることである。そして同じように必要なことが、病院は病院らしく、大学は大学らしく、行政機関は行政機関らしくなることである。つまり、自らに特有の目的、ミッション、機能を徹底的に検討することである。

・公的サービス機関に必要なものは、・・・自らの組織を意識的に成果に集中させる人材である。確かに、効率すなわちコストの管理は必要である。しかしそれ以上に、成果すなわち正しい結果が必要である。

Posted by わくわくなひと at

14:14

│Comments(0)

2010年09月23日

【デフレの正体】経済や不況感の常識をくつがえす本

藻谷浩介『デフレの正体 -経済は「人口の波」で動く』角川ONEテーマ21(2010年8月30日四版、2010年6月10日初版)。著者は日本政策投資銀行地域振興グループの参事役を務める人です。

藻谷浩介『デフレの正体 -経済は「人口の波」で動く』角川ONEテーマ21(2010年8月30日四版、2010年6月10日初版)。著者は日本政策投資銀行地域振興グループの参事役を務める人です。「こ れ読んどいた方がいいよ!」と言われて、読んだ本です。私も、「読んだ方がいい」と知り合いの経営者や行政関係の人に勧めたくなりました。

まえがきにも、「これは読んだ方がいい」から始まります。うまいコピーや宣伝という話ではなく、この20年くらいの日本経済の動き、これからの日本経済の動きを理解したければ「読んだ方がいい」本です。

この本は、普通の日本人が日本経済に感じている不安の正体を、曖昧な言葉を使わず、簡単な理屈でわかりやすく仕分けします。

不安の正体、何となく先が見えないような不況感の正体は、生産年齢人口(15~64歳)が大幅に減っていることから来ているというデータを突きつけられます。つい数年前まで戦後最長の好景気が続いていましたが、ほとんどの人が好景気を実感していません。

著者は、この理由をデータに基づいて解説していきます。

その理由とは、2000年に一度と言われる「景気の波」を打ち消すほど大きい「人口の波」が、日本経済を洗っているのだ、という事実があるからと主張しています。

現在の経済の問題は、単に景気循環に伴う失業者の増減や、若者の流出だけで説明できるものではない。今世紀になっての不振の背後には失業者の増加ペースや若者の流出ペースを大きく上回る就業者数の減少があり、その背景には総人口減少のペースを大きく上回る生産年齢人口の減少がある。同時に高齢者の激増も進行していることが問題であると指摘します。

「金は天下のまわりもの」とでも言いますか、お金が世の中を広くまわっていかないと社会全体が潤いません。確かに日本のメーカーが海外から稼いでくるお金は莫大ですが、その利益や配当など果実を手にしているのは高齢の富裕層だけということです。しかも、この方々、確か14兆円という数字が出てきますが、ほとんど使われていないそうです。稼いだお金が世の中に出回らないために、国内のほとんどの人が恩恵を受けていない。世の中に広くお金がまわるためには、お金を稼ぐし、お金をよく使う、生産年齢人口の割合ではなく数が重要であることを著者は指摘しています。その数、絶対数が都市部も農村部も急激に減少していることが、2000年に一度の大問題だということです。

よほどの大手術をしないと、もう日本で好景気を経験することはできないというのが実情のようです。著者は、この状況を打開する取り組みとして、所得移転を促進させるための施策で生産年齢人口の所得を1.4倍にする、専業主婦の就労促進と女性経営者を増やすこと、国外からの観光客の誘致をあげています。それと、イタリアやフランスのようにハイテク分野に限らず、国内産業や地場産品で高価なブランドを育成すること、全世界に先駆けて経験した結果得られるノウハウを、今後、少子高齢化、生産年齢人口の急減を経験することになるアジアやインドなどに輸出することなどを提案しています。

ぬるま湯の温度が少しずつ気づかないように上がっていき、何か暮らしにくい、何か変だと思っているうちに、世の中全体が取り返しのつかない状況になっている。しかし、そうなっている原因の有力な仮説がやっと出てきたという感じです。原因が特定できれば的確な対策も進められそうですが、少数の既得権を持つ、しかも世の中に対する発言力のある富裕高齢者たちを、どこまで説得できるかが、日本の将来を左右する鍵になりそうです。

ちなみに、熊本市の生産年齢人口のピークはとっくに過ぎています。これは全国のほとんどの都市に言えることです。全国的な例外は福岡市で2010年の今が生産年齢人口のピークのようです。何となく福岡の街や経済の活気を感じるのは、こんな構造的な背景があるからかも知れません。なぜ福岡市が例外なのか、その原因は高度経済成長期にボリュームの大きい団塊の世代を他地域から吸収していないからです。東京や大阪、名古屋などは団塊の世代を広く地方から吸収した結果、この世代が現役を引退することにより、急激に衰退するとともに大きな社会問題を抱えていくことが予想されています。福岡も10~15年遅れで衰退していくことになりますが、日本で最後まで繁栄する珍しい都市になりそうです。

Posted by わくわくなひと at

11:51

│Comments(0)

2010年09月22日

【敬老の日】9月20日の新聞一面に注目!地域福祉が危ない

9月20日は敬老の日でした。この日の新聞一面の扱い方に興味を持ちました。

9月20日は敬老の日でした。この日の新聞一面の扱い方に興味を持ちました。多くの新聞は総務省推計の「80歳以上800万人突破」「高齢者 総人口の23%」の記事を一面に持ってきていたと思います。昔の新聞を見れば分かりますが、ここ数十年変わらない切り口であり、定番の記事です。

20日の西日本新聞の一面トップは違いました。

「高齢者見守り 地域苦悩」「民生委員 九州は243人欠員」「老いる自治会 再生が鍵」の見出しで、以下の記事を載せていました。

高齢者の生活を地域で守る民生委員と自治会組織。この夏全国で相次いだ高齢者の所在不明問題の背景には、人手不足や不十分な連携、メンバー自身の高齢化などが原因となって、両者が十分に役割を果たせていない現実がある。20日の敬老の日を前に、高齢者を見守る「地域力」を高めるための課題を探った。

このところ高齢者の所在不明が問題になっていました。地域福祉の現場では数年前からささやかれていたことです。ささやかれていたにも関わらず民生委員のなり手や自治会自体が機能していないか、そういった組織がないということが大きな問題となっていました。

深刻な問題が発生しそうだと分かっていながらも、地域が思うようにならない、動けないという危機意識を持って、動き出している地域と、そうでない地域があります。

高齢者の所在不明問題は報道するが、その要因ともなっている地域の崩壊を伝えた新聞が他にはあったでしょうか。

西日本新聞の記者が問題意識を持って取材しているらしいということがうかがえて安心した次第です。それに比べ、例年と変わらず単に総務省推計の「80歳以上800万人突破」「高齢者 総人口の23%」の記事を一面に持ってきていた他の新聞のリテラシーと問題意識の希薄さも気になりました。

もし、20日付けの新聞をお持ちなら、皆さん見直してもらいたいと思います。ルーティンワークで書かれている記事か、地域のことを思っている人の記事か?想像できることと思います。

Posted by わくわくなひと at

23:12

│Comments(0)

2010年09月22日

商圏的には“福岡市熊本区”。新幹線全通後は現実味を帯びるか?

人の行動範囲や関心にもよるのでしょうが、最近は西日本新聞から目が離せなくなりました。九州各地の人の考え方が紙面に載せられているし、大きなテーマについては九州以外の人の談話や考え方が紹介されています。他の新聞を見ていますが、正直、無機質な情報だけでは?と思うことが少なくありません。

人の行動範囲や関心にもよるのでしょうが、最近は西日本新聞から目が離せなくなりました。九州各地の人の考え方が紙面に載せられているし、大きなテーマについては九州以外の人の談話や考え方が紹介されています。他の新聞を見ていますが、正直、無機質な情報だけでは?と思うことが少なくありません。福岡だけ、熊本だけの視点や情報では、何とも今の状況がつかめなくなってきた感じがしています。

今日も熊本ゆかりの人間としては気になる記事が一面に載っていました。

■「福岡市熊本区」

・・・特に、熊本は全線開通後、博多と最速35分で結ばれる。「商圏的には『福岡市熊本区』になるかもね」(博多阪急関係者)との軽口が現実味を帯びる。

「みずほ」とカウントダウンボード「西郷ど~ん」を巡る感情的な発言と動き、そして「福岡市熊本区」。開通まで半年というところで、すでに情報の交流が始まっているという感じですね。みんな同じ価値観やアイデンティティを持っているわけではない。違った視点の情報がどんどん流れてくる。

九州縦軸の大交流時代が始まったことを実感しました。

そう言えば、川で東京都と接する市川市周辺の人たちのことを千葉都民という言い方もありましたね。

今日の西日本新聞には、“熊本がやばい”という情報だけではありませんでした。

新幹線 期待まだら模様

基準地価 熊本 上昇に転じる

九州新幹線の駅周辺の地価をみると、前年は横ばいだった熊本駅近くの住宅地が九州で唯一、上昇に転じ、鹿児島中央駅では3カ所が横ばい。博多駅前でもほぼ横ばいの地点があり、新幹線全通への期待感がみられた。

新幹線の停車本数が多いと見込まれる駅周辺の地価が上がっているそうです。開業してみないと分かりませんが、不動産関係者の冷静な判断と将来への期待感が地価に反映されていると思われます。

地価の記事は記者発表ものでしょうが、同じ情報でも切り取り方や取材の仕方で面白く感じさせる工夫がしてあると思いました。西日本新聞とは利害関係がない単なる購読者の私ですが、「他紙と読み比べてください。」と言いたいですね。

Posted by わくわくなひと at

12:16

│Comments(0)

2010年09月21日

薩摩人お薦めの映画「半次郎」。殺陣はさすが!

鹿児島の人たちが一生懸命つくった映画「半次郎」を観に行きました。

鹿児島の人たちが一生懸命つくった映画「半次郎」を観に行きました。地元九州は全国に先駆けての上映らしく、福岡では中洲大洋だけ。熊本や鹿児島でも1館だけの上映でした。それで大名(福岡部)から、わざわざ那珂川を渡り、中洲まで行ってみました。劇場は100人前後が入るくらいのキャパで、昔ながら、昭和という雰囲気でした。終戦後すぐに開業した映画館です。客の入りは半分くらいでしょうか?私も中高年ですが私より年配の人が多かったようです。今は福岡に住んでいる鹿児島出身の方が多かったのかも知れません。

企画・主演は榎木孝明。鹿児島出身で示現流の使い手と聞いていましたので、どのような時代劇になるか興味がありました。

話の筋は中村半次郎、後の桐野利明の一生を追うものです。幕末から明治にかけての闘将とでも呼ぶべき人の話です。

少しマニアックですが、示現流の一途に相手に立ち向かう、バサッという感じの殺陣を見てみたい。その時の必死の形相を見てみてみたいという期待がありました。ヒェーイという独特の気合いと、剣を体に垂直に立てる構え方。非常に実践的な立ちまわりを堪能できました。

かなり予算と時間が限られた中で、榎木さんをはじめスタッフや鹿児島の人たちが頑張って作った映画であることが伝わってきました。

こういうサムライものでは多くを語らない方がいいのかも知れません。個人的には、もう少し脇役に渋い役者が2人くらいいると、もっと感動を呼ぶ映画になったかも知れないと思いました。

Posted by わくわくなひと at

17:00

│Comments(0)

2010年09月20日

九州新幹線で経営優先か地元優先か?板挟み・・・JR九州

たぶん西日本新聞のスクープと思いますが、九州新幹線の「みずほ」の報道は鹿児島に相当なショックを与えたんですね。

8月24日付け西日本新聞夕刊一面トップに、新列車「みずほ」運行という記事が載っていました。

『・・・新大阪-鹿児島中央を3時間47分で結ぶ「みずほ」の運行を検討していることが24日、分かった。』

自分の記憶では他社は25日付けであり、本当、わくわくして読みました。

9月19日から始まった西日本新聞「九州新幹線来年3月全通 競争と協奏と」が始まりました。

その最初に以下の記事が載りました。

8月下旬、JR九州と西日本が新大阪-鹿児島中央を最短3時間47分で結ぶ列車の道中を検討中と報じられた。伊藤(鹿児島県知事)の逆鱗に触れたのはその列車名「みずほ」。東京-熊本の寝台列車として知られた名前だったからだ。

・・・

「自治体などへの地ならしの前に、(みずほの件が)出てしまった。計算違いだった」とJR西日本社長の佐々木隆之。「唐池君も困っているだろうな」。複雑な「地域事情」に手を焼く旧国鉄の後輩を思いやった。

20日付けのこの特集では、こんな記事も載っていました。

「新幹線効果を高めるには、隣県をもっとPRした方が効果的ですよ」。福岡市の広告会社関係者は、共同で観光PRを検討していた自治体職員に提案した。相手は真顔で「上司の前で絶対に言わないで」と答えたという。

今日、天神の地下街で映画「悪人」のロケ地となった福岡、佐賀、長崎の3県のポスターが共同で掲示されていまし た。福岡、熊本、鹿児島の3県は、感じとしては、ここまで仲良くないような印象を受けました。

た。福岡、熊本、鹿児島の3県は、感じとしては、ここまで仲良くないような印象を受けました。

歴史的な経緯もあるのでしょうか。JR西日本社長が言うように、「関西の人たちの九州への関心は高くない」というのが実情です。

西日本新聞には、「新幹線効果を当て込んで自治体が単独でPRを強化しても、すぐに千客万来を期待できるほど現実は甘くない。」と書いてありました。

明日の朝刊から西日本新聞がどのような切り口で記事を載せてくるか楽しみです。

8月24日付け西日本新聞夕刊一面トップに、新列車「みずほ」運行という記事が載っていました。

『・・・新大阪-鹿児島中央を3時間47分で結ぶ「みずほ」の運行を検討していることが24日、分かった。』

自分の記憶では他社は25日付けであり、本当、わくわくして読みました。

9月19日から始まった西日本新聞「九州新幹線来年3月全通 競争と協奏と」が始まりました。

その最初に以下の記事が載りました。

8月下旬、JR九州と西日本が新大阪-鹿児島中央を最短3時間47分で結ぶ列車の道中を検討中と報じられた。伊藤(鹿児島県知事)の逆鱗に触れたのはその列車名「みずほ」。東京-熊本の寝台列車として知られた名前だったからだ。

・・・

「自治体などへの地ならしの前に、(みずほの件が)出てしまった。計算違いだった」とJR西日本社長の佐々木隆之。「唐池君も困っているだろうな」。複雑な「地域事情」に手を焼く旧国鉄の後輩を思いやった。

20日付けのこの特集では、こんな記事も載っていました。

「新幹線効果を高めるには、隣県をもっとPRした方が効果的ですよ」。福岡市の広告会社関係者は、共同で観光PRを検討していた自治体職員に提案した。相手は真顔で「上司の前で絶対に言わないで」と答えたという。

今日、天神の地下街で映画「悪人」のロケ地となった福岡、佐賀、長崎の3県のポスターが共同で掲示されていまし

た。福岡、熊本、鹿児島の3県は、感じとしては、ここまで仲良くないような印象を受けました。

た。福岡、熊本、鹿児島の3県は、感じとしては、ここまで仲良くないような印象を受けました。歴史的な経緯もあるのでしょうか。JR西日本社長が言うように、「関西の人たちの九州への関心は高くない」というのが実情です。

西日本新聞には、「新幹線効果を当て込んで自治体が単独でPRを強化しても、すぐに千客万来を期待できるほど現実は甘くない。」と書いてありました。

明日の朝刊から西日本新聞がどのような切り口で記事を載せてくるか楽しみです。

Posted by わくわくなひと at

19:34

│Comments(0)

2010年09月20日

【手打ち蕎麦やぶ金】に行ってきました!

福岡・大名に昔からやっているそば屋さんがあります。【手打ち蕎麦やぶ金】です。

福岡・大名に昔からやっているそば屋さんがあります。【手打ち蕎麦やぶ金】です。半年くらい前までは、私の事務所から100メートルくらい離れたところにありましたが、夏くらいに大名2丁目1-16の新雁林町通りに移転されました。

非常に上品なそば屋さんで、出てくる品もていねいにつくってあります。しつらえや雰囲気づくりにも、非常にを気をつかっているお店です。

移転後、確か3週間ほど前、夜に行きましたが、もうオーダーストップということでした。昨日は午後3時くらいなら、空いてるだろうと思っていきました。すると、後4人待ち。けっこう人気ですね。

新しい店は大名の所々に残る小さな屋敷跡です。門があり、玄関や箱庭、飛び石がある伝統的な日本家屋で、すぐ近くの天神の喧噪と比べれば何と静かな佇まいでしょうか。

一歩屋敷に入ると、落ち着きがあります。部屋に通されると箱庭もあります。

今日は天丼をいただきました。1500円だったか?ご飯、エビ、漬け物、吸物などが、ていねいにつくらています。客も落ち着いた人が多そうです。

夜は8時30分がオーダーストップですが、うまそうな日本酒と肴が取りそろえてあり、落ち着いた晩酌ができるところです。

Posted by わくわくなひと at

13:44

│Comments(0)

2010年09月20日

映画【悪人】泣かせます!

映画【悪人】。天神の東宝シネマで観ました。

映画【悪人】。天神の東宝シネマで観ました。500人くらいは入る劇場の8割以上が埋まってました。上映時間ぎりぎりでしたので、もちろんいい場所はなく、前から4列目くらい。画面が大きく見える位置に座りました。

映画は小説ほどの論理的な情報はありませんが、情に訴える情報は小説以上です。

俳優の表情、声、しぐさ、オーラなどが文章以上の情報を伝えてくれます。

殺された女性の父親役のえの柄本明、主人公のばあさん、育て役の樹木希林の場面で、こみ上げてくるものが何度もありました。ちょい役のバスの運転手と樹木希林の場面もよかったですね。

ふだんの妻夫木とは全然違う役柄。深津絵里が演ずる佐賀の女性の映像が見終わった後も、頭に残りました。

李相日監督という人は、すごいんでしょうね。小説での表現とは違う、役者と景色、音楽を駆使して映画ならではの表現を見事にしているという感じでした。

福岡、佐賀、長崎の人たちは映画館に足を運ぶと思います。悪人とは本当のところ誰なんだという普遍的なテーマですので、どこの誰が見てもインパクトのある映画だと思います。

Posted by わくわくなひと at

12:26

│Comments(6)

2010年09月19日

「西郷どーん」は死に装束!熊本拒否など受難続き

今日付けの西日本新聞、毎日新聞各社が、九州新幹線のカウントダウンボード「西郷どーん」の着物が死に装束とされる「左前」になっていることが分かった。ーと報道しました。

今日付けの西日本新聞、毎日新聞各社が、九州新幹線のカウントダウンボード「西郷どーん」の着物が死に装束とされる「左前」になっていることが分かった。ーと報道しました。ネットなどでみると、鹿児島ではもう少し前から騒ぎになっていたようです。目はつぶっているし、死に装束。西郷さんは目が印象的なのに。似とらん。・・・とか物議をかもしていたそうです。

このボード、先週くらいでしたか、「熊本にはそぐわん」と熊本駅向けに用意されていたにもかかわらず、博多駅と鹿児島中央駅だけに設置されていました。

死に装束なんて、私も全然気付きませんでした。ふだん着物着ている人や年配の人たちから、「おかしい」という指摘があったんでしょうね。

制作会社のミスと書いてありましたが、この会社、大変だったでしょうね。JR九州、制作会社、そして関係する広告会社やイベント会社・・・。あわたふためいている人、眉間に皺を寄せて怒る人、ただ平身低頭で謝りまくる人。

仮に企画コンペで、このボードの内容が決まったとして、この騒動続きは何かが欠落しているから起こっているような気がします。

地域の気持ちや歴史、風俗、習慣など。そんなところも加味して制作しないと、似たような騒動は起こるかも知れません。

ネットでは制作会社はどこか?というのが流れていました。

無理に世の中に引き出す必要はありませんが、確かに「だれが作った?」という関心は引き起こされてしまいます。

「左前」?JR九州や九州新幹線にとって、縁起でもないことです。

Posted by わくわくなひと at

14:15

│Comments(0)