2010年06月28日

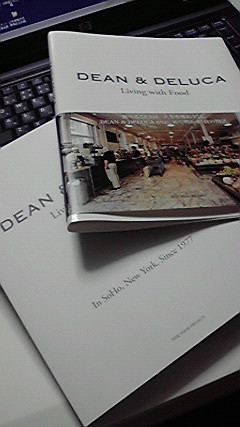

DEAN & DELUCAの本を買いました!

福岡・岩田屋1階に6月末までの限定ということで、「DEAN & DELUCA」というお店が開設されています。

福岡・岩田屋1階に6月末までの限定ということで、「DEAN & DELUCA」というお店が開設されています。もともとニューヨークのお店で東京にもありますが、九州にはないお店です。

何やらセレブ御用達のお店らしく、どんなものを売っているか覗いてみました。

一品ずつ価格を見れば、超高級の食品マーケットというのでしょうか。

でも、まったく気取った雰囲気ではなく、これ買おうかと思って値段を見たら腰がひけます。

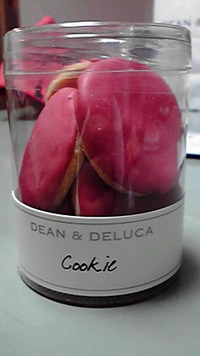

紅茶のアールグレイ一杯分160円だったか、それと写真のクッキー700円だったかを買いました。

このお店の商品を見て回っていた時、ポスターの言葉に目が止まりました。

うーん、やはりこの店、ただもんではないと思い、リーフか何かないかと思ったら、ありました。

『DEAN & DELUCA Living with Food In SoHo,New York.Since 1977』

食べることとは、人生を味わうこと。DEAN & DELUCAがはじめて明かす「食の物語」という本です。

まるで美術書のような体裁で、食べ物やお店、人のきれいな写真と、お店の考え方や食べ物に対する姿勢などが文章でまとめられています。

「美味しいたべものに」にDEAN & DELUCA がかかわることで、そこに秘められた「物語」を伝えること。人々の心を刺激し、感動と興奮を創造する場であり続けること。そんなことを大事にしている店だということです。経営理念、ビジネスモデルのヒントとにもなりそうです。

『本書を通じてぜひ、ほんものの「見るたのしみ、つくるたのしみ、そして、食するよころび」を味わっていただきたい。さあ、ようこそ美しき食の物語へ。』

これ、ほんとう!読んで幸せな気分になる本です。

意外なところで、素晴らしい本に出会えました。

Posted by わくわくなひと at

20:30

│Comments(2)

2010年06月28日

野菜や果物のファッション化!きれいで美味しい

この二週間余りの間、野菜がずいぶんおしゃれになってきたなと感じました。

この二週間余りの間、野菜がずいぶんおしゃれになってきたなと感じました。果物は、けっこう前から、そんな雰囲気がありましたが・・・。

「100万人のキャンドルナイト」が水道町で開催されましたが、

その時、野菜の展示販売が行われいました。

きれいに洗われた野菜が展示してあり、

「え!野菜の色って、こんなきれいだったか?」と思いました。

たぶん、デザイナーさんが監修されて、ライティングや器、什器などの素材や色など、

野菜の色が美しく見えるような工夫がしてあるんだなと思いました。

ふだん野菜の買い物などしたことがないような若い女性が、購入している姿を見ました。

それと、もう一つ。

昨日、福岡パルコ地下にある野菜スイーツの店「パティスリーポタジェ九州」でクッキーを買いました。

「野菜をスイーツにすることで新しい付加価値をつけ、日本の食糧事情に大切な一次産業である農業を応援し、生産者の所得向上やイメージアップを目指す」、ユニークなスイーツ屋さんです。

「かつお菜のグリーンショート トマト」「紫イモとサツマイモのパウンドケーキ」」「春菊とほうじ茶のオペラ」「タマネギクッキー」など、どれも美しい。

赤、緑、黄、紫などがたくさん並ぶと、こうも美しく美味しそうに見えるかと、辛党のオヤジですが、見とれてしまいました。

Posted by わくわくなひと at

16:06

│Comments(0)

2010年06月27日

生きる上で直面する正解のない問題を考える本

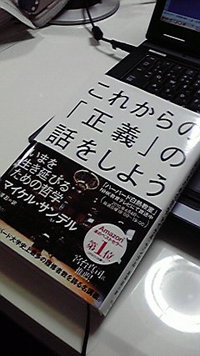

ドラッカーの読書会で、この一月余り、話題になってきた本です。

ドラッカーの読書会で、この一月余り、話題になってきた本です。マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲学』早川書房です。

今年5月24日現在でのAmazon本のベストセラー第1位。ハーバード大学史上最多の履修者数を誇る明講義の内容を本にしたそうです。NHK教育テレビで4月から毎週日曜18時から1時間「ハーバード白熱教室」として放送されているそうです。

ついに、私も買いました。

私が一番反応したところは、「社会を生きるうえで私たちが直面する、正解のない-にもかかわらず決断をせまられる-問題である。」というところです。

たぶん、この本のテーマになっている内容は、金融危機、経済格差、テロ、戦後補償など大きなものですが、こういった決断をせまられる問題にどう向き合うのかというところに興味があります。

私たちは日常的に、正解のない問題に対して決断を迫られ、何らかの意思決定をしています。

これから読むわけですが、目から鱗のような話や自省させられる内容などがたくさん書いてあると期待しています。

Posted by わくわくなひと at

14:27

│Comments(0)

2010年06月27日

CEOは一人という迷信 Byドラッカー

今日は福岡市内のボランティアセンターでドラッカーの読書会がありました。

今日は福岡市内のボランティアセンターでドラッカーの読書会がありました。課題図書は、ドラッカーの『現代の経営 上』第14章CEOと取締役会、15章経営管理者の育成を読んで、線を引っ張ったワケを発表するという内容です。

私は「CEOは一人という迷信」という節が一番印象に残りました。

『ある企業のトップマネジメントが私にいっていた三つの気質、「考える人」「動く人」「顔になる人」の気質を一人の人間が同時にもつことなど考えられない。このうち二つの気質をもつ者がいるかもしれない。だが、三つの気質をもつ者などいるはずがない。しかし企業の成功に必要な活動は、これら三つの気質のすべてを必要とする。』

これを読んで安心しました。「そうだろうな」と思います。

とかく研修や勉強はやりで、「こうあらねばならない」ことが強調されます。しかし、そういう理想像に対して、自分はどうなのか?研修の講師自身も自分が言っていることができているのか?

言葉巧みに、まくしたてるように講義や研修が続きますが、どこかウソっぽいと思うことがよくあります。

その点、ドラッカーのこの一文は、本当に経験し考えた内容だと思いました。

そんな経営者の資質を兼ね備えた人はいないのだからと、ドラッカーはこうアドバイスします。

「CEOたる者は、自らの責任を果たすために、就任後三年以内に、自分と同程度か自分以上に仕事のできる者3人以上とともに、トップマネジメント・チームをつくらなければないらない。」

そう思います。私も、そろそろ三年近くになってきましたが、他の会社の社長さんのオッファーも含めてトップマネジメント・チームの姿が徐々に見えてくるようになってきました。

個人のエゴや思惑に翻弄されない、社会にいかほどでも貢献する会社、公の組織を作っていかねばなりません。

Posted by わくわくなひと at

00:37

│Comments(0)

2010年06月23日

徐々に話題・人気商品に!「しおクッキー」

社会福祉法人の「ライン工房」さんが開発された新商品「しおクッキー」が、けっこう話題になっています。

社会福祉法人の「ライン工房」さんが開発された新商品「しおクッキー」が、けっこう話題になっています。展示販売会で並んでいても何となく目立ちますし、“しお”と“クッキー”の組み合わせが斬新です。パッケージもピンクの包み紙に、のしのような純白なラベル。このラベルに「バジョカ廉書体」のような文字で「しおクッキー」と書いてあります。

先日の「100万人のキャンドルナイト」でも、このクッキーを手にとっている若い女性が多かったようです。

「ライン工房」さんによると、「これまでにないものを作りたい」という思いからアイデアが閃いたそうです。しかも、粉の量を測ったり、こねたり、トレーに並べたり、塩をまぶしたり、商品づくりのいろんなプロセスを自動化せずに、何人もの人たちが役割分担する、本当の手づくり品だということです。

フランス産の天然塩を使ってあるのも、魅力的ですね。「これいけそう!」という、私の感覚は当たりました。売れているそうです。

「これまでにないものをつくりたい」。そんな思いが話題やヒット商品の原動力になるんだなぁと、一人納得してしまいました。

Posted by わくわくなひと at

18:49

│Comments(0)

2010年06月22日

100万人のキャンドルナイトに授産施設等製品を展示

昨日、21日午後7時30分から、熊本市水道町ビラージュビル2階のフェリシアさんで、

「100万人のキャンドルナイト」が開かれました。

主催はBOYグループ+合同会社ちかけんさん。共催はユースかんくま、長崎書店、KOUBE、贈りもののくらはらさん。協賛がウルトラハウスさんでした。

この催しは、2010年の夏至の日、つまり21日夜、20時45分から21時の15分間、みんなでいっせいに電気を消しましょうと呼びかけるために開かれました。ある人は省エネを、ある人は平和を、ある人は世界のいろんな場所で生きる人々のことを思いながら・・・という趣旨です。

贈りもののくらはらさん(桑原雷声堂さん)のご厚意により、弊社が応援している熊本市内の授産施設等製品を、この素敵な会場に展示させていただきました。会場には若い女性がたくさん来ていましたが、けっこう製品を手にとっていただいていました。

ご来場の皆さま、くわはらさん、そしてこのイベントに関係された方々に感謝いたします。

「100万人のキャンドルナイト」が開かれました。

主催はBOYグループ+合同会社ちかけんさん。共催はユースかんくま、長崎書店、KOUBE、贈りもののくらはらさん。協賛がウルトラハウスさんでした。

この催しは、2010年の夏至の日、つまり21日夜、20時45分から21時の15分間、みんなでいっせいに電気を消しましょうと呼びかけるために開かれました。ある人は省エネを、ある人は平和を、ある人は世界のいろんな場所で生きる人々のことを思いながら・・・という趣旨です。

贈りもののくらはらさん(桑原雷声堂さん)のご厚意により、弊社が応援している熊本市内の授産施設等製品を、この素敵な会場に展示させていただきました。会場には若い女性がたくさん来ていましたが、けっこう製品を手にとっていただいていました。

ご来場の皆さま、くわはらさん、そしてこのイベントに関係された方々に感謝いたします。

Posted by わくわくなひと at

15:33

│Comments(0)

2010年06月21日

「書籍探しの愉悦」知のお狩り場・丸善のよさを伝える文章

今日は熊本です。

今日は熊本です。熊本にいる時は、福岡銀行熊本支店に行きます。

そこで西日本新聞を斜め読みします。

逆に福岡にいる時は、肥後銀行福岡支店に行き、

熊日新聞を斜め読みします。

今日は西日本新聞の「風車」というコラムに目が止まりました。

私が、これまで表現できなかった丸善書店のよさが見事に書いてあったからです。

丸善と言っても、東京・丸の内の本店の話です。

本店の中に、松岡正剛プロデュースの本棚約5万冊が縦横に積まれたコーナーがあるそうです。

中央部には松岡のライフワークである読書案内「千夜千冊」に関連した本が置かれ、

ゲストの本棚には町田康や市川亀治郎、資生堂の福原義治等の蔵書も一部再現してあるそうです。

何がよいのか?

「均質な並びの大型書店と一味違い、松岡の思考の後を辿る感覚がある。そこには並んだ本と本を結ぶ物語性があるのだ。この本の次にこうくるか、なるほど、と呟きながら歩くうち、自分に今必要な養分を探し当てる。知の狩猟、自分にとっての宝探しだ。寄り道と思える膨大な無駄こそ、実は発想の苗床になる。手にした宝を自分の滋養にするには、内容のみならず、本の重みや質感を目で指で楽しみ、装丁によるイメージのふくらみを堪能するなど、モノが持つ雰囲気も味わいたい。」

そう言えば、丸善福ビル店でも、松岡正剛の視点をテーマにした棚がありました。

今度、博多駅にできる丸善にも、効率や効果だけでなく、「寄り道と思える膨大な無駄」と「物語性」、「自分のとっての宝探し」ができる本屋さんであってもらいたいと思います。

Posted by わくわくなひと at

17:47

│Comments(0)

2010年06月19日

さよなら!丸善福ビル店

今日も天神の街に出たので、性懲りもなく丸善福ビル店に立ち寄りました。

今日、19日で閉店です。

丸善は福ビルの2階と3階にお店があります。

それで3階の洋書・美術コーナーとギャラリーに囲まれた喫茶店のことが気になって、

最後の珈琲をいただいてきました。

ここのアイスコーヒーは少し変わっていて、

ミルクがコップの上5㎜くらい浮かんでいます。

黒と白のコントラストが何となく楽しいアイスコーヒーです。

2階や3階で買ったばかりの本を広げて、

前書きと後書きを一通り読みながら、

「いい買い物をした」と一人悦に入るというのが私の楽しみでした。

「創作珈琲ばん」という丸善福ビル店とセットとなった喫茶店ですが、

博多駅の新しい店には、このお店もついていくのでしょうか?

3階の少しレトロ感覚のある洋書・美術書コーナーとギャラリー、文具・小物コーナーは、

どうなるのでしょう。

今日、19日で閉店です。

丸善は福ビルの2階と3階にお店があります。

それで3階の洋書・美術コーナーとギャラリーに囲まれた喫茶店のことが気になって、

最後の珈琲をいただいてきました。

ここのアイスコーヒーは少し変わっていて、

ミルクがコップの上5㎜くらい浮かんでいます。

黒と白のコントラストが何となく楽しいアイスコーヒーです。

2階や3階で買ったばかりの本を広げて、

前書きと後書きを一通り読みながら、

「いい買い物をした」と一人悦に入るというのが私の楽しみでした。

「創作珈琲ばん」という丸善福ビル店とセットとなった喫茶店ですが、

博多駅の新しい店には、このお店もついていくのでしょうか?

3階の少しレトロ感覚のある洋書・美術書コーナーとギャラリー、文具・小物コーナーは、

どうなるのでしょう。

Posted by わくわくなひと at

18:02

│Comments(0)

2010年06月19日

今日のゴールは、イムズにある!!

先日、このブログで紹介したコピーの話です。

先日、このブログで紹介したコピーの話です。前回は熊本行きのバスから写メを撮りましたが、

バスが動いたため肝心のコピーの写真が撮れませんでした。

それで今度は、しっかり歩道に足を付けて撮りました。

今日のゴールは、

イムズにある!!

今日、間近で見て気づいたことが一つあります。

ゴールの“ゴ”に手書きのように×がしてあって、

下手な字で“ビ”と書き直してあります。

何か、こういう遊びは好きです。

Posted by わくわくなひと at

17:41

│Comments(0)

2010年06月19日

新幹線が盛り上がらない熊本をレポート~地域流通経済研究所

肥後銀行系の財団法人地域流通経済研究所が毎月「ウインドウ」という冊子を発行しています。

肥後銀行系の財団法人地域流通経済研究所が毎月「ウインドウ」という冊子を発行しています。まったく読まないこともありますが、6月号は読みたいレポートが2つも載っていました。

レポートは、①「新幹線に乗ろう!~“盛り上がらない”熊本での全線開業の迎え方~」、②「再び、域内循環色を強めだした熊本県!~熊本県の産業構造と課題(産業連関表からのアプローチ)~」です。

①のレポートは、「熊本県居住者にとっては「鉄道」や「新幹線」はあまり馴染みのないものであり、(現状での)利用率も低い」ことをデータや調査結果で示しています。例えばネットリサーチの結果によると、「1年以内に新幹線に乗った」人の割合は熊本県20.4%、福岡県38.8%、佐賀県23.8%、大分県25.7%、宮崎県6.8%、鹿児島県35.7%、広島県52.4%、大阪府36.4%、東京都51.5%、青森県48.1%です。

けっこう熊本県では観光を中心とした取組みが盛んに行われていますが、次の視点は大事かなと思いました。

「しかし、新幹線の開業効果は観光だけではない。人の流れが変わり、地域間の交流が変わることによる影響は、極めて多岐にわたるものと思われる。ところが、観光客の増加以外に新幹線の開業によって我々の暮らしあるいは企業の経営はどんな影響があるのか、という点が、現状ほとんど見えてこないという印象を受ける」

そうだと思います。新幹線という大量で高速で人が移動できる装置が出来上がることは、観光客が増えるということだけではないと思います。今の福岡を見渡すと、福岡弁だけでなく関西弁などいろんな方言を街の中で聞くことができますし、広島、大阪、東京の人たちと日常的に仕事のやりとりをしていますので、暮らしの風景や企業経営はそうとう変わるかも知れません。観光だけでない多方面の準備も必要なんでしょうね。

②のレポートに「九州7県の産業区分別構成比比較」のグラフが載っていました。

各県の産業を域内循環型(商業、医療・保健、公務、金融・保険、建築、教育、通信、道路輸送、飲食店、娯楽サービスなど)、移出型(半導体素子・集積回路、耕種農業、建設・建築用金属製品、宿泊業など)、相互交流型(自動車部品、食料品製造、特殊産業機械、船舶、一般産業機械など)、県外依存型(情報サービス、物品賃貸サービス、広告、映像・文字情報操作など)を分けて、それらの構成比を比較したものです。

福岡と熊本を比較すると、域内循環型は熊本68.9%、福岡50.9%。移出型は熊本8.8%、福岡26.3%。相互交流型は熊本19.3%、福岡22.1%となっています。

熊本県は域内循環型の産業が7割を占めており、産業構造の面でも他県との交流がさほどないことがうかがえます。他県の人の交流は取引や仕事ではなく、研修や視察の時だけというビジネスマンも多いのではないでしょうか。

新幹線は人が観光目的で熊本を訪れるとうことだけでなく、それ以外のインパクトと構造的な変化を熊本にもたらすのではないでしょうか。熊本の人にとって、よい面、よくない面も含めての話ですけど。

Posted by わくわくなひと at

14:54

│Comments(0)

2010年06月19日

どんな仕事でも、その先に人がいることを忘れない。

本・読書コーナーから本の写真の掲載が少なくなってきましたので、

昨日、丸善福ビル店で購入した本を紹介します。

■松浦弥太郎『松浦弥太郎の仕事術』朝日新聞出版(2010年3月30日第1刷)

「どんな仕事でも、その先に人がいることを忘れない」という帯のコピーに惹かれました。

「暮らしの手帖」編集長、書店経営、文筆家と、三つの顔をもつ著者がおくる、仕事と哲学と発想法。

体裁や紙もおしゃれな感じです。

180頁、ゆったりした行間ですぐ読めそうです。

昨日、丸善福ビル店で購入した本を紹介します。

■松浦弥太郎『松浦弥太郎の仕事術』朝日新聞出版(2010年3月30日第1刷)

「どんな仕事でも、その先に人がいることを忘れない」という帯のコピーに惹かれました。

「暮らしの手帖」編集長、書店経営、文筆家と、三つの顔をもつ著者がおくる、仕事と哲学と発想法。

体裁や紙もおしゃれな感じです。

180頁、ゆったりした行間ですぐ読めそうです。

Posted by わくわくなひと at

12:11

│Comments(2)

2010年06月19日

天神の丸善は博多駅に来春移転オープンだそうです!

昨日、丸善福岡ビル店に行ってきました。今日19日までで閉店です。

昨日、丸善福岡ビル店に行ってきました。今日19日までで閉店です。そしたら、来春、博多駅にオープンというポスターが貼ってありました。

そう言えば、一年くらい前、丸善は確か大日本印刷の傘下となったという記事を読みました。

丸善のすぐ隣りのビルにあるジュンク堂書店も大日本印刷のグループであり、確か西日本一の売場面積の大型書店です。

天神に同じグループの大型書店が隣り合っているのは、いかにも不効率ということでしょうか。

それで来春、九州新幹線が開業するし、阪急デパートや東急ハンズもオープンする博多駅に丸善を持っていくんですね。

博多駅の隣のバスセンターのビルには、紀伊国屋書店のドデカイ店があります。紀伊国屋VS丸善となるのでしょうか。

丸善福ビル店は専門書や教養書に強い店だったと思います。お店独自の切り口での本の陳列が魅力的でした。いわゆる本のプロという雰囲気がありました。

この丸善が博多駅のビルの中に移転・オープンする。博多駅に降りた時は覗くでしょうが、わざわざ天神から10分ほど地下鉄に乗って博多駅まで行くかどうか。天神と博多駅の綱引きを感じます。

それはジュンク堂書店さんの本の見せ方、並べ方次第だと思います。ジュンクさんの雰囲気は、今のところ、よく売れている本を買う人、ビジネスマン、鉄道や軍事などのオタクを相手にしているようです。知性的な雰囲気は丸善福岡ビル店の方が圧倒していました。

丸善福ビル店の最後の買い物リストです。新刊だけでなくテーマに沿った陳列がやはり魅力です。つい1万円近くになりましたので、店の奥までは行きませんでした。散財してしまいます。

■松浦弥太郎『松浦弥太郎の仕事術』朝日新聞出版(2010年3月30日第1刷)

・「どんな仕事でも、その先に人がいることを忘れない」という帯のコピーに惹かれました。「暮らしの手帖」編集長、書店経営、文筆家と、三つの顔をもつ著者がおくる、仕事と哲学と発想法。体裁や紙もおしゃれな感じです。

■D.A.ノーマン『誰のためのデザイン? 認知科学者のデザイン原論』新曜社(2007年7月25日初版第22刷、1990年1月25日初版第1刷)

・少し表紙の色が焼けている本でしたが、「毎日使う道具の精神病理学、日常場面における行為の心理学、頭の中の知識と外界にある知識、何をするか知る、誤るは人の常、デザインという困難な課題」など目次のタイトルに惹かれました。すごい版を重ねている本からして、大学か何かの教科書なんでしょうか。第22刷ということは、たぶん名著。期待できそうです。

■ハルトムット・エスリンガー『デザインイノベーション デザイン戦略の次の一手』翔泳社(2010年5月10日初版第1刷)

・「iPadのプロトタイプはすでに1983年に存在していた」。「有能なデザイナーが企業経営と結びつくことで何がもたらされるかについて、ビジネスリーダーはもう少し把握しておいた方がいいかもしれない。」「デザインとは優れたビジネス戦略の一部であって、芸術ではない。」。帯の言葉が魅力ですね。工業デザインについて論じた本のようです。私も工業デザインとは、今後、お付き合いが長くなると思ってますので、暇を見つけて読みたいと思います。

■佐々木正人『レイアウトの法則 アートとアフォーダンス』春秋社(2007年7月25日第8刷、2003年7月25日第1刷)

・「レイアウトから生きる力が湧いてくる」「魚や野菜や果物の肌理を見る。人の黒眼と白眼の比率を見る。歩く人の脚の振れ具合を見る。異性を見る。曲がり角の向こうをのぞく。そのような時に知覚していることは、すべてレイアウトであるー。」。帯に魅力的な、何だろうというメッセージが書いてありました。読めば「え!そうなんだ」と何度も快感を得そうな本ですね。

Posted by わくわくなひと at

10:51

│Comments(2)

2010年06月17日

三度店頭で悩んで「鉄道旅行地図」を買いました!

前々から書店に行って、買うか、買うまいか、悩んでいた本があります。

前々から書店に行って、買うか、買うまいか、悩んでいた本があります。新潮社の『日本鉄道旅行地図帳 全線全駅全廃線 九州沖縄』です。

最初に見かけたのは天神のジュンク堂、そして熊本のTSUTAYA書店。

そして、ついに福岡の明治通り沿いにある黒木書店で我が物にしました。

いろんな鉄道地図を比べて、この本が准鉄道ファンの気持ちをくすぐる内容になっていると思いました。さすが新潮社!かなり手のこんだ編集だと思います。

定価も680円と手頃です。

何がすごいかと言えば、「ありそうでなかった正縮尺の鉄道地図」で構成されています。日本初だそうです。ということは、これまでの鉄道地図帳は鉄道中心の地図だったということでしょうか?

私がこの地図帳を選んだ要因は、すでに廃止された鉄道の地図と駅名、いつごろまで走っていたかが網羅されていることでした。私の場合、小さいころリアルタイムで見たり乗ったりした鉄道の記録、福岡市内、北九州市内、筑豊、大牟田・荒尾、熊本市電の路線図が載っているところが大満足です。

私がこの地図帳を選んだ要因は、すでに廃止された鉄道の地図と駅名、いつごろまで走っていたかが網羅されていることでした。私の場合、小さいころリアルタイムで見たり乗ったりした鉄道の記録、福岡市内、北九州市内、筑豊、大牟田・荒尾、熊本市電の路線図が載っているところが大満足です。車窓から見えるあの山は何という名前だろう?そんな時もありますが、この地図帳があればもう大丈夫です。

以下は私がふるえるほど欲しかった路線図とその記録です。自分の記憶の中に残っている路線です。

以下は私がふるえるほど欲しかった路線図とその記録です。自分の記憶の中に残っている路線です。■大牟田・荒尾

・三井三池港務所(三池浜~三池港)、荒尾市営電気鉄道(荒尾~緑ヶ丘)

■熊本市交通局

・川尻線(河原町~川尻町)、黒髪線(水道町~子飼橋)、坪井線(藤崎宮~上熊本駅前)、春竹線(辛島町~南熊本駅前)

■西鉄福岡市内線

・貫線(九大前~姪の浜)、呉服町線(呉服町~博多駅前)、循環線(千代町~博多駅前~千代町)など。

■北九州市

・西鉄北方線(魚町~北方)、西鉄北九州線(門司~折尾)

■筑豊

・JR上山田線(飯塚~豊前川崎)

Posted by わくわくなひと at

15:14

│Comments(2)

2010年06月17日

W杯!ぎりぎりの綱渡りで新聞紙面を製作

サッカーワールドカップで日本がカメルーンに1-0で勝利しました。

サッカーワールドカップで日本がカメルーンに1-0で勝利しました。私も本田選手がゴールしたところをリアルタイムで見て、思わず手をたたいてしまいました。

しかし、明日の仕事のことを考えて後半までは見ませんでした。

何時ごろだったでしょうか。私が寝たのは。夜中の1時くらいだったでしょうか。

結果は気になるけど、朝のテレビで確認することにしました。

我が家の朝は、よほどのことがない限りテレビはついていません。

だから、朝、目覚めても、昨日の結果を知る者はだれもいません。

朝刊の原稿の締め切り時刻は確か夜中の1時ごろと聞いたことがありましたので、

新聞には本田のシュートが決まったことまでしか載っていないと思っていました。

朝、新聞受けに向かった時は、正直、期待していませんでした。

しかし、驚き!「日本 白星発進」と試合の最後の結果まで朝刊に載っていました。

これは西日本新聞も熊日新聞も同じで、最後の結果までちゃんと記事にしていました。

原稿の締め切り時間、印刷する時間、そして販売店まで輸送する時間・・・。

新聞社の人たちがぎりぎりの綱渡りで紙面制作と配送をされた。

新聞自体は何も語っていませんでしたが、読者の期待に応えようと何人の人たちが頑張ったのでしょうか。

16日付け西日本新聞夕刊に、「やはりそうだったんだ」と思わせるコラムがありました。

「潮風」というコラムでタイトルは「ぎりぎり」。たぶん、かつて福岡のもう1つの地元紙「福岡日日新聞」の元スポーツ記者の方だろうと思いますが、その様子を書いておられました。

「・・・サッカーのワールドカップ(W杯)の試合時間である。真夜中にキックオフ、それでも結果が(都市部だけでしょうが)載っているこの不思議。実はギリギリの綱渡りで毎日の紙面製作が行われているのです。選手の奮闘を伝える紙面のその裏に、編集者の汗がにじんでいることもお忘れなく。」

ふつう、こんなことは新聞社の社内報に書かれていることが多いと思います。現役の方々が自画自賛しても品格を問われますが、現場をよく知るOBの方が現役の方の奮闘をねぎらうという共感できるコラムでした。

Posted by わくわくなひと at

01:11

│Comments(0)

2010年06月16日

ヘッセ『知と愛』を読んで阿修羅を思い浮かべました

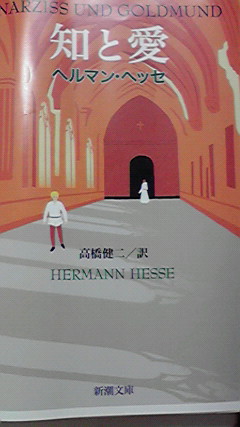

ヘルマン・ヘッセ『知と愛 NARZISS UND GOLDMUND』新潮文庫を一月前くらいに読みました。もともと、この「おてもやんブログ」で長崎書店さんが紹介されていて、興味が湧きましたので、寝る前にちびりちびり読み続けました。

ヘルマン・ヘッセ『知と愛 NARZISS UND GOLDMUND』新潮文庫を一月前くらいに読みました。もともと、この「おてもやんブログ」で長崎書店さんが紹介されていて、興味が湧きましたので、寝る前にちびりちびり読み続けました。記憶が薄れてきましたので、今のうちにメモっておくことにします。

「自由と秩序、衝動と精神、その両者を同時に体験することはけっしてできなかった。常に、一方をあがなうためには他方を失わねばならなかった。しかも、そのいずれもが同様に重要で熱望に値した。」

生存する際の二元と対立。この人生永遠のテーマを、ナルチスとゴルトムントという二人の青年の軌跡を描くことによって考えていく小説かなと思いました。

もともと修道院でともに学んでいた二人の青年が、その後、違う人生を歩み、最後は再会する。一人は、つまりナルチスは修道院で学び続け院長になる。ゴルトムントはいろんな土地や女性を遍歴し芸術家となる。

ゴルトムントの遍歴の記述は、「エッ!」と思うほど刺激的でしたが、何より芸術に対する見方は「確かにそうだろうな」と頷く箇所が多数ありました。

・「この美しい感動的な娘の像を作り、その顔に、態度に、両手に、恋する男のあらゆる情愛と賛嘆とあこがれを封じこめたのであった。」

・「気品をもって美しく立ち、つぎつぎと死に去っていく人間の世代に超然としている姿は、無限の慰めであり、死と絶望にたいし凱歌をあげる勝利であった。」

・「このひどく古いいかめしい像が彼の心を突然極度にはげしい力で動かした。彼は敬虔な心で神聖な像の前に立った。その中には、古い過去の時代の心が生きつづけ、とっくに消えた種族の不安と陶酔とが幾世紀ののちに石に凝り固まっても、なお無常にたいしさからっていた。」

上の記述を読んで、私は一年近く前に見た阿修羅像を思い出しました。心を極度にはげしい力で動かされる。そんな作品は、作った人の思いがつまっているんだと、つくづく思いました。

Posted by わくわくなひと at

12:30

│Comments(0)

2010年06月15日

これはやばい!利用客減少する熊本駅

13日付け熊日新聞を見て驚きました。

13日付け熊日新聞を見て驚きました。1面左上、4段見出しで「熊本駅乗車30万人減」。

新幹線鹿児島ルートの開業前の03年度と比べて約30万人乗車人員が減ったということです。

03年度が390万人として約30万人としたら、約7%の減少です。それも03年度から09年度まで右肩下がりのトレンドです。鹿児島中央駅は新幹線効果で乗車が大幅増。博多駅は横ばいです。

熊本の事務所近くのお菓子屋さんと、このことを話ましたが、これだけ乗客が右肩下がりだと駅や空港での土産の売上に大きく影響するそうです。

この30万人減という事実?なぜ減ったか、どうすべきか、事態を重く見るべきだと思いました(自分のような零細企業のオヤジでは何もできませんが・・・)。

それより、もっと驚いたのが3面の関連記事。「利用客減少する熊本駅 周辺開発でも見劣り」です。2009年度九州管内の駅別乗車人員トップ15の表が掲載されていました。熊本駅は何と13位!1日あたり乗車人員は9,960人です。1位の博多駅は1日あたり96,518人、2位小倉36,315人、3位鹿児島中央17,342人、4位大分16,373人と、九州を代表する都市の玄関口がずらりと並びます。しかし、九州第3位の人口73万人を誇る熊本市の玄関口、熊本駅は前年度の11位から、さらに転落して13位となっています。

博多駅と熊本駅の間には、ほかにどんなお歴々が並んでいるか?佐賀駅、長崎駅はもちろん並んでいます。それ以外は、折尾、黒崎、香椎、福工大前、吉塚、戸畑の各駅が熊本駅より上位にランクされています。博多と小倉の間にある快速や準快速が止まる駅にも熊本駅が負けている。折尾、黒崎、戸畑はまあ特急も止まる駅ですが、香椎、福工大前、吉塚は確か特急は止まらない。そんな駅にも負けている。博多と門司港の間は九州では珍しく都市化していますので、JRが日常の大事な足になっており、仕方ないかなぁ。電車の本数も多い。

これだったら、熊本駅の周辺にビルや店を出そうという企業家も二の足を踏みそうです。

これはやばいです。熊本市の都市マスタープランをネットで見ると、熊本都市圏の人々は他の都市圏の人(長崎、北部九州、鹿児島)と比べて自動車を交通手段とする人が異常に多くなっています。その分、鉄道やバスなどの公共交通機関と徒歩という人の割合が異常に低くなっています。これだけ他の都市圏と交通手段が違うということは、何か構造的な課題や問題を抱えているということではないでしょうか。

熊本市、福岡市、北九州市、長崎市、鹿児島市の「公共交通の利用者数の推移」をみると、熊本市営バスと同市営電車の利用者数が、5年間で大きく減少していることが目立っています。他の都市の公共交通機関は、ここまで大きく落ち込んでいませんし、福岡市営地下鉄、鹿児島市営電車、同バス、福岡市のバス(西鉄)は2,002年を100として、2,007年は全部が100を超える数字となっています。

余計なお世話でしょうが、熊本市は公共交通機関の底上げが非常に重要な課題ではないでしょうか。公共交通機関のデータが右肩下がりになっていると、店や投資も来ませんし、nimocaのようなICカードの導入も難しくなるばかりではないでしょうか。

私の場合、10分か15分くらい歩くのは平気だし当たり前だと思ってます。熊本市を活性化するため自動車よりも公共交通機関を使いましょう。その方が仕事の帰りに焼鳥屋さんにも寄れるし、お金が熊本市内に循環すると思うのですが、どうでしょうか。

博多駅はデイトスが改装オープンして、夕方、改札口を出ると、焼き鳥の匂いが漂ってくる悩ましい駅に変貌しています。熊本駅頑張れ!

Posted by わくわくなひと at

20:23

│Comments(2)

2010年06月09日

今日のゴールは、イムズにあります。

今日、朝、熊本に向かうバスから見かけたキャッチコピーです。

今日、朝、熊本に向かうバスから見かけたキャッチコピーです。「今日のゴールは、イムズにあります。」

ビールを思わせる黄色の下地とジョッキの絵を描いた大きなポスターに目がとまりました。

うまいビールとかは、一言も言わずに、今日、一日が無事終わった時の気持ちを見事にキャッチコピーにしたんだなと思い感心しました。

商品、サービスそのものよりも、それを通じて人々にもたらす気持ちを表現する。

そんなコピーについ共感してしまいます。

あわてて写真を撮りましたが、車が動いたため右下のところに一部がほんの少し写ってます。すいません。

Posted by わくわくなひと at

12:50

│Comments(0)

2010年06月09日

経営理念とビジネスモデルの大事さを実感

今日、福岡市のイムズで開催された「第5回マザーハウスカレッジ」(国際地域ベンチマーク協議会共催?)に参加してきました。

今日、福岡市のイムズで開催された「第5回マザーハウスカレッジ」(国際地域ベンチマーク協議会共催?)に参加してきました。内容は農業革命を理念に掲げるベンチャー企業(株)クロスエイジ代表取締役の藤井直人氏による講演と、途上国から世界に通用するブランドをつくることを理念に掲げる(株)マザーハウスの山崎副社長も同席しての質疑応答でした。

クロスエイジは、経済産業省委託事業「にっぽんe物産市プロジェクト」地域エージェントであり、福岡市ステップアップ助成事業では最優秀賞を受賞しています。

会場の9割は若い男女。大学生が多いような感じでした。たぶん私が最高齢では?と思いました。

藤井氏は事業をやるなら社会的な課題を解決したいとの思いで、農業のプロの極端な減少と、その要因が流通の問題にあることに着目。産地と売り場の両方を知る「つなぎ手」となる事業を始めました。

経営理念(会社の存在意義)は、農業の産業化。農業を産業として魅力的なものに、魅力ある職業にするためにできることをやっていく。そのために必要であれば事業はどんどん多角化させていく。事業は「食と農の企画・コンサルティング」(生産者の組織化、品目選定、新商品開発、原価提示型販売・取引手法導入、地域商社機能導入プログラムなど)、「こだわり農産物の仕入代行」(生産農家との取引窓口と支払い窓口の一本化、作付けアドバイスや売場づくり支援、福岡都市圏及び大都市圏への販路拡大など)、「消費者直販事業」(みんなに自慢したくなる八百屋の運営と催事、通信販売、モニタリングなど)の3つで構成しています。

農業を産業化したい。どうやったらビジネスとして成り立つようになるのかを、三年から四年かけて考え、ビジネスモデルを構築しました。3つの事業を展開する地域商社として地域に根付き地域を活性化させるという夢を持って、会社を経営しています。

仕事の基本は九州一円の農家を訪ね、話を聞くことに置いているようです。農業を語る人やコンサルは多いが、実際に地域を地道に歩いている人はいない。起業して一年目は500~600万円の赤字。その間に農家のところを歩き回ったそうです。「ちゃんと志を持って生きていることが大事」であり、農家との信頼関係を構築していることが一番の競争力の源泉だとしています。

以下、藤井氏と山崎氏で私がメモったところは、以下の通りです。

▼藤井氏

「本にも書いてあることだが、起業して経営理念が大事だと初めて思った。経営していると、本に書いてあることは一通り経験してしまう。ATMの前でピクッピクッするような経験もした。コンサルの事業ばかりだと口ばかりと言われる。だから、実の店舗も作ったし、そのおかげでネットワークもできた。心の底から思っている理念であれば踏ん張れる。」

「(起業のタイミングについて)社長の経験は社長にならないとできない。若いうちに起業した方が助けてくれる人が多いと思う。」

「創業資金がなくなった時、金が集められるかどうか。人を増やしたり、急成長を目指さない限り会社は潰れない。同じ価値観を共有できる人を集めること、成功するまでやめないことが大事。」

▼マザーハウスの山崎氏

「理念とビジネスモデルは表と裏の関係にある。途上国にはもっと可能性があるよねと思い、そのためにはを考えていくと、ビジネスモデルになる。その対象に対して真摯な姿勢があるかどうかが大事」

「マネジメントは絶対的に体力がいる。ベンチャーは体力が重要。またストレス耐性も必要。」これに対し藤井氏は「よくお腹が痛くなります。それぞれの人の体の弱いところにストレスが出てきます。」

私の会社も3年目。真摯に顧客の声を聞いて回ること。おぼろげながら見えてきている心底から思う事業理念とビジネスモデル(両氏に比べればチンケだが・・・)をブラッシュアップする時期が到来したと思いました。

Posted by わくわくなひと at

00:34

│Comments(0)

2010年06月08日

日々の戒めに使える!『頂きはどこにある?』

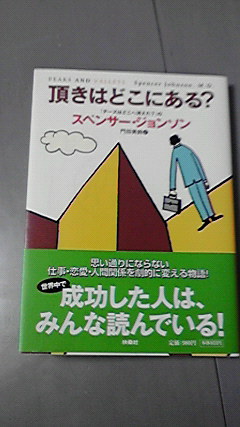

「チーズはどこへ消えた?」のスペンサー・ジョンソン著『頂きはどこにある』扶桑社。

原題の「PEAK AND VALLEYS」、“頂と谷”の方が読む気にさせます。

人生、山あり谷ありと申しますように、頂きに至りよい気分になるかと思えば谷底に落ちてしまうこともあります。

内容は、こんな感じでした。

山や谷は避けがたいこととしても、その波を和らげ、谷にいるときに次の頂きを仰ぎ見る。そのための心のありようのヒントが書かれていました。

谷にいる時は他人様と比べない。いつまでも続かないのだから、気持ちを楽に持ち、谷に陥った要因とは反対のことをする。

山に長くとどまるには、順境に感謝し謙虚になる。よりいっそう他人の役に立とうとする。来るべき谷に備えて力を蓄える。

次の山に到達するには未来を謳歌している自分を具体的に綿密に描く。そこに到達する原因となることを「行動」に移す。

少し宗教がかっているような感じですが、ひどい目に遭わないためには、こんな心持ちが必要だと思います。上に書いてあることは、ドラッカーの本の中にも繰り返し出てきているような感じです。しかも、心持ちは油断すると忘れてしまいますので、繰り返し読むことが大事ですね。

だから、たまには、こんな本も読むことにしています。

しかし、日曜日の熊日書評に「ポジティブ病の国、アメリカ」が書いてありました。この手の本を企業がリストラする時のツールとして使っているという話です。確かに組織で強制するのでなく、一人ひとりが自分で選択すべき本には違いないと思います。

原題の「PEAK AND VALLEYS」、“頂と谷”の方が読む気にさせます。

人生、山あり谷ありと申しますように、頂きに至りよい気分になるかと思えば谷底に落ちてしまうこともあります。

内容は、こんな感じでした。

山や谷は避けがたいこととしても、その波を和らげ、谷にいるときに次の頂きを仰ぎ見る。そのための心のありようのヒントが書かれていました。

谷にいる時は他人様と比べない。いつまでも続かないのだから、気持ちを楽に持ち、谷に陥った要因とは反対のことをする。

山に長くとどまるには、順境に感謝し謙虚になる。よりいっそう他人の役に立とうとする。来るべき谷に備えて力を蓄える。

次の山に到達するには未来を謳歌している自分を具体的に綿密に描く。そこに到達する原因となることを「行動」に移す。

少し宗教がかっているような感じですが、ひどい目に遭わないためには、こんな心持ちが必要だと思います。上に書いてあることは、ドラッカーの本の中にも繰り返し出てきているような感じです。しかも、心持ちは油断すると忘れてしまいますので、繰り返し読むことが大事ですね。

だから、たまには、こんな本も読むことにしています。

しかし、日曜日の熊日書評に「ポジティブ病の国、アメリカ」が書いてありました。この手の本を企業がリストラする時のツールとして使っているという話です。確かに組織で強制するのでなく、一人ひとりが自分で選択すべき本には違いないと思います。

Posted by わくわくなひと at

16:07

│Comments(0)

2010年06月07日

何かが伝わる!障がい者WORKS展示販売会

個性光る商品!魅力で“わくわく”展示販売会

“よかもん”つくったもん市場

「わくわく!はーと♡アラウンドくまもと」

★6月8日(火)、9日(水)10時~18時開催★

~ゆめタウンはません1F正面入口 吹抜けスペースで~

ひとつ、ひとつの個性が光る!

愛情込めて作られた魅力あふれる商品が、

あなたの心にふれる日を待っています。

つくる人、味わう人、つかう人、楽しむ人・・・が、

わくわくしながらここに集う。

みんなのハートがハーモニーとなって、

新たな出会いの輪が広がります。

障がいのある方々が利用している施設や事業所では、

お菓子や食品、工芸品など、一つひとつに心を込めた仕事が行われています。

これらの仕事は障がいのある方々の収入になるとともに、

社会参加や生きがいにもつながっています。

心に何かが伝わる!手作りの製品を一挙展示。

一度手にとっていただけませんか。

見逃せない!“限定”障がい者WORKS

<食品> ~スイーツから手作り野菜・果物までフルラインナップ~

豆腐、かりんとう、クッキー、おからパン、肥後の偉人ものがたり(コーヒーギフト)、メロンパン、クッキー、マドレーヌ、全粒粒クッキー、しおクッキー、パウンドケーキ、フィナンシェ、自家焙煎コーヒー、パウンドケーキ、サータアンダギー、おかき、豆菓子、お茶類、玉ねぎ、じゃがいも、乾燥野菜(ヒトモジ、ニンジン、レンコン)、河内晩柑

▼試食できます!→おからかりんとう、豆腐、肥後の偉人ものがたり、全粒粉クッキー、しおクッキー、パウンドケーキ、コーヒーほか。

<工芸品など> ~可愛い工芸品から実用雑貨までフルラインナップ~

革工芸(キーホルダー、財布、印鑑入れ、メガネケースなど)、木工製品(かわいい小物から家具製品まで)、調理用竹べら、箸、バターナイフなど竹製品、B品タオル、おしぼり、い草コースター、マフラータオル、シベリア岩塩、つるりんタオル、ティッシュケース、ストラップ、とんぼ玉アクセサリー、巾着、雑巾

ふるさと雇用再生特別基金事業

熊本市授産施設等製品販売促進業務

委託事業者:(株)博多MCH熊本調べ工房

熊本市岡田町12-21-302

℡ 096-288-2753

Posted by わくわくなひと at

16:25

│Comments(0)