2010年08月31日

北方謙三『望郷の道』<上><下>

北方謙三『望郷の道』<上><下>。福岡の知人たちが「面白い」と口を揃えて言うので、読みました。

北方謙三『望郷の道』<上><下>。福岡の知人たちが「面白い」と口を揃えて言うので、読みました。まあストーリーテラーというのでしょうか。すらすらと情景や場面が頭に浮かんできて、ものすごく読みやすい小説でした。

遠賀川周辺や佐賀の話ですので、その辺りの方言のオンパレード。北部九州の人には、会話が何の苦もなく頭に入ってくるところも新鮮でした。

モデルは北方謙三の曾祖父にあたる人らしく、遠賀川で石炭を運ぶ船頭のまねごとをしながら過ごしていた主人公が佐賀県内に三つの賭場を持つ藤家の女将と結婚。主人公が賭場の改革をしながら見事に稼業を拡大していくが、陰謀にはまりに九州から追放される。台湾に落ちのびた主人公はキャラメルなどお菓子をつくる会社を興し、最後は九州に戻ってくることが許されるという話です。

豪快で事業の才覚があり、話は波瀾万丈です。本当にあった話がモデルになって書かれているとは思えないほどの内容です。

小さい失敗らしきことはあるが、打つ手が次々と当たる。

「執念と呼べるほどの熱意を、私たちは忘れていないか?」と帯に書いてあり、そのあたりを相当期待して読みはじめました。しかし、そこまで恐れ入るというほどではありませんでした。

ほんの少し思ったことですが、ひょっとして、自分の今の日々の方がスリルがあるかも知れないと。

Posted by わくわくなひと at

20:12

│Comments(0)

2010年08月31日

辻信一『スロー・イズ・ビューティフル 遅さとしての文化』

少しまとまった休みがとれる時には、こんな本、辻信一『スロー・イズ・ビューティフル 遅さとしての文化』平凡社ライブラリー(2009年5月29日初版第4刷、2004年6月9日初版第1刷)を読んでみるのもいいかなと思います。

少しまとまった休みがとれる時には、こんな本、辻信一『スロー・イズ・ビューティフル 遅さとしての文化』平凡社ライブラリー(2009年5月29日初版第4刷、2004年6月9日初版第1刷)を読んでみるのもいいかなと思います。仕事というと、一つの基準として、“速さ”“効率”“効果”などが強調されます。「そうでないと生き残れない」「明日の自分ためのビジョンや計画は立てたか」など、多くの人が急かされているところをよく見かけます。「目的と手段」の関係から外れるものは「無駄」で「非効率」と見なされるような光景もよくみかけます。

何の疑問を持たないで、これらの価値観を心棒する人より、心のどこかで、「それでいいんでしょうか?」「だから何なんだ」と思う人の方が、最終的には満足いく人生を送れそうな気もします。もう資本主義やビジネス至上主義は行き詰まってきていますから・・・。

追い立てられるような日常に少し疑問を感じた人が読むと、この疑問が人間本来の疑問であることを気付かせてくれるのが、この本ではないでしょうか。

内容は、「もっとゆっくり、今を」「すろー・フード-食べ物を通じて自分と世界との関係を問い直す」「『三匹の子豚』を超えて-スロー・ホームとスロー・デザイン」「『いいこと』と『好きなこと』をつなぐ-スロー・ビジネスの可能性」「テイク・タイム-『動くこと』と『留まること』」「疲れ、怠け、遊び、休むことの復権」「さまざまな時間」「ぼくたちはなぜ頑張らなくてはいけないのか?」「住み直す」「スロー・ボディ、スロー・ラブ」「遅さとしての文化」です。

この本に解説によると、これまでいっしょに語られることのなかった「障がい者の問題」と「環境問題」をつないだ点が大きな功績と書いてありました。特に「ぼくたちはなぜ頑張らなくてはいけないのか?」の章では障がい者の視点から、私たちを生きにくくしている「身体」と「時間」の枠組みを紐解き、「スローボディ、スロー・ラブ」の章では、「自立」ということを疑い、生きるだけに留まらない、「生かす」、「生かされる」というつながりについて踏み込んでいると書かれていました。

多田道太郎が書いたこんなやりとりものっていました。

年寄「いい若者がなんだ、起きて働いたらどうだ」

若者「働くとどうなるんですか」

年寄「働けばお金がもらえるじゃないか」

若者「お金がもらえるとどうなるんですか」

年寄「金持ちになれるじゃないか」

若者「金持ちになるとどうなるんですか」

年寄「金持ちになれば、寝て暮らせるじゃないか」

若者「はあ、もう寝て暮らしています」

著者はあとがきで、「遅れていること」や「ゆっくりであること」や「がんばらないこと」が湛えている豊かな意味へと、何度でも、何度でも帰っていきたいと書いています。

“速さ”“効率”“効果”などが俎上に上がる時、この価値観が絶対ではないことに思いを馳せて、忙しさを強要される世の中を生き抜いていきたいと思います。

なお、この作者は私が今年、初めて参加した「1000000人のキャンドルナイト」運動を始められた方です。

Posted by わくわくなひと at

12:05

│Comments(0)

2010年08月27日

中島京子『小さいおうち』・・・今年一番の収穫かも?

西日本新聞のインタビュー記事を読んで買った本です。

西日本新聞のインタビュー記事を読んで買った本です。中島京子『小さいおうち』文藝春秋。第143回直木賞受賞作。

作者は1964年、東京オリンピックの年の生まれ。東京女子大、今も言うと思いますが名門“とんじょ”の史学科卒の才女。

この作者が大学時代、歴史のどこを専攻していたか知りませんが、昭和10年代の東京近郊の裕福な家庭を、ここまでさりげなく再現していることに驚きました。私も学生の時は昭和10年前後を専攻していたことから、この時代について書かれた本を読むと、ちょっとしたことに違和感を持ってしまいますが、この本では「そうだ!そうだよな!」と思って読んでしまいました。この作者は、おそらく膨大な資料を読み込んでいるし、両親や縁者からの膨大な話を聞いている。そうでないと書けない小説だと思いました。作者の両親は、ともにフランス文学者であり、さりげなく育ちがよさそうであり、戦前の山の手の暮らしについての暗黙知も吸収して育ったことと思います。

もちろん私も戦前の東京の山の手の暮らしを見たわけではありませんが、「恐らくこうであったろう」と共感しました。戦前は都会と地方の暮らしの差が今の何百倍もあり、都会の山の手の暮らしについては、モダンで知的で裕福な暮らしがあったことを祖母や叔母、母から聞いています。父や叔父、父の戦友からは戦闘の話を聞いて育ちましたが、祖母や叔母、母からは日々の暮らしの話をずいぶん聞いていました。そんな話を聞いている時に、背後にシミが入った円本や世界文学全集などの古い書籍と古い書棚を見て、戦前に今では考えられないモダンで知的で裕福な暮らしがあったことに思いを馳せていた自分を思い出しました。

世の中は戦争で大変なことになっているのに、戦争が終わる1年くらい前にならないと、その影が及んでこない。外地で戦闘があって、その内容は聞こえてくるが、日々の暮らしには笑いと楽しみだけでなく恋愛もある。「・・・その時代全体が「のほほん」一色だったとは、書きたくもなければ書いたつもりもない。・・・悲惨な戦争が進行している世界を生きていた人々は、けっして土気色の顔をして打ちひしがれた人々でも、狂信的な人々でもなく、私たちとよく似た感情や生活感覚を持った人々だったのだということに、思いを馳せるべきでないだろうか。」(西日本新聞のインタビュー)。

昭和20年3月10日の東京大空襲の後くらいから戦後にかけて、「この先はどうなるんだ!」と話しは急展開していきます。読み終わるまで目が離せない展開ですので、読み終えたのは25時をまわっていました。それから2時間くらい眠れませんでした。

『永遠の0』を書いた百田尚樹も1956年生まれ。中島京子も1964年生まれ。戦争を知らない世代が、いろんな思いで、その時代を書く時期になってきました。

悪者でも善人でもなく「私たちとよく似た感情や生活感覚を持った人々だった」という視点で歴史に思いを馳せる態度に共感します。

Posted by わくわくなひと at

13:37

│Comments(2)

2010年08月26日

九州新幹線開通後は「土人間」と「風人間」の交流が活発に!

一昨日、大名の通りを歩いていたら、比較的古い知り合いが声をかけてきました。この4月に長崎の支店から福岡の支社に戻ってきたらしく、路上で数分間話ました。

一昨日、大名の通りを歩いていたら、比較的古い知り合いが声をかけてきました。この4月に長崎の支店から福岡の支社に戻ってきたらしく、路上で数分間話ました。その方から、「知ってる人がいっぱい載ってますよ」と、「フォーラム福岡」という冊子をいただきました。

定価200円。A5判、64ページ。福岡がめざす『知識経済地域』がタイトルです。

「既存の新聞・雑誌や公式の刊行物は決定事項を報道しています。これに(この)パブリック・アクセス誌では、構想段階から市民に情報提供→意見収集→改善策づくりに取り組んでいくのが特色です。」と書いてあります。編集委員は九州経済連合会、九州大学、福岡大学の方々です。

冊子の中身は、先月、福岡で開催された「国際地域ベンチマーク協議会」の総会の内容と、それを準備してきたスタッフの方々の話でした。世界のいろんな都市の中での福岡の位置づけや課題が論じられています。確かに、この手の機能を持ったメディアの必要性を感じています。

この冊子の中で一番印象に残ったのは、九州電力社長室副室長の「土人間」と「風人間」についての巻頭言です。短い文章のそのまた一部を紹介します。

「土人間」・・・、その地に根を張り、価値観や文化を共にする集まり。一方、「風人間」は、ご想像通り土人間とは異なる価値観や発想を持った風来坊である。

この風人間が土人間の世界に足を踏み入れると様々な化学反応が起きてくる。土人間は驚きや警戒心を持ったり、時には訝しく排他的な受け止め方をすることもある。だが、この風人間に触発され、現状に対して問題意識を持ち始める土人間がいる。「若者、バカ者」である。

この両者と風人間の集まりが、いつの世も変革の原動力として譬えられる「若者、バカ者、よそ者」であることは皆さんよくご存知のことであろう。

都市や地域の発展に欠かせない要素。その一つがこうした異なる価値観を受け入れる寛容さであり、そこからの気づきを“学び”に変え、真摯に自己変革しようとする姿勢ではなかろうか。多様性を理解し、受け入れることが新たな創造性を生む土壌となる。地域のあり方において、この創造性を生む地域ほど魅力的なところはない。

この文章を読んで、九州新幹線が全通した後を想像しました。福岡は今でも「風人間」がたくさん入り込んできています。むしろ、1000年の街としての寛容さを売りにさえしています。熊本と鹿児島には、これまでと比較にならないほどの「風人間」が「土人間」の世界に足を踏み入れてくることになります。

ドラッカーが言うように、鉄道、大量高速輸送機関の社会への影響はものすごいものがあるでしょう。来年3月以降から、社会や意識の大規模な変容が始まることになると思います。

Posted by わくわくなひと at

14:02

│Comments(0)

2010年08月24日

【西日本新聞の特ダネ?】九州新幹線で「みずほ」を運行!

今日、24日付け西日本新聞夕刊一面トップに、新列車「みずほ」運行という記事が載っていました。

今日、24日付け西日本新聞夕刊一面トップに、新列車「みずほ」運行という記事が載っていました。『・・・新大阪-鹿児島中央を3時間47分で結ぶ「みずほ」の運行を検討していることが24日、分かった。』

「分かった」という表現は、各社一律の記者発表記事ではありません。西日本新聞の独自取材であることが分かります。22日付け記事の切り口といい、今日の特ダネといい、西日本新聞はJRや九州新幹線に強そうですね。

九州新幹線の「さくら」と「つばめ」は、すっかりお馴染みになっていますが、「みずほ」という全く新しい列車名には驚きました。「みずほ」と言えば、東京-熊本間の寝台特急の名前です。この名前が復活するというのだから、“くまもとサプライズ”です。

「みずほ」は新大阪-鹿児島中央間を所用4時間で結ぶ「さくら」と同じN700系の車両を使い、停車駅を熊本と鹿児島中央だけに絞ることにより、4時間を切る最速新幹線として航空機の利用客を取り込むのが狙いだそうです。

気になるダイヤですが、「博多-熊本間が1時間に4本、うち2本が鹿児島中央行きとする方向で検討している。この2本のうち、新大阪から鹿児島中央まで乗り入れる「さくら」は1時間1本程度。「みずほ」より停車駅を数駅多くする。「みずほ」の運行を、この4本と別にするのか、時間帯によって「さくら」に代えるのか、などは未定。」と書いてありました。

そうなると、22日付け西日本新聞の次の内容も、いろんな想像が膨らんできますね。

JR九州の唐池社長は、この日、「熊本にも鹿児島にも満足していただけるダイヤになる」としながらも「『さくら』は基本は鹿児島中央発着だが、熊本発着もあり得る」と、踏み込んだ。

Posted by わくわくなひと at

18:20

│Comments(0)

2010年08月23日

確かに最高に面白い本大賞。が、リアルさに欠ける「永遠の0」

寝る前にちびりちびりとですが、読んでしまいました。解説まで含め589ページありました。百田尚樹「永遠の0」講談社文庫。

寝る前にちびりちびりとですが、読んでしまいました。解説まで含め589ページありました。百田尚樹「永遠の0」講談社文庫。1956年生まれの作家。つまり、昭和31年、戦争が終わって11年経って生まれ、高度経済成長の中で育った作家が見事に太平洋戦争を描いていました。

私も、この辺りは相当詳しいと自負していますが、このへんの記述はおかしいとか、間違っているとか、思うところはありませんでした。たぶん、このテーマが浮かんだ後に、戦争のことをたくさん調べたこととは思いますが、それ以前に、戦争に関する相当な知識と情報を持っていないと書けないほどの内容でした。

映画監督のスピルバーグは、たぶん少し上の年齢だと思いますが、父親が太平洋戦争の時のパイロットであり、彼は子どものころから自前で戦争映画を作っていたと聞いています。戦争を知らない世代が戦争を描く。やっと日本でも、そんな作家が出てきたんだなぁと思いました。

一つだけ欠点を言えば、リアルさを感じることができませんでした。10年くらい前から、けっこう流行っている歴史のシミュレーション小説を読んでいるような感じでした。この小説と比べ、スピルバーグの映画、例えば「プライベート・ライアン」は残酷なほどリアルで悲惨な場面が散りばめられているが、名も無き人の思いを黒澤明風に描いた内容でした。

この違いは「何だろう」と思いました。特攻隊をテロリストと同一視する新聞記者が出てきます。戦争や戦争に関わった人を、単純に上から目線で批判する人たちへの疑問を、この作家は持っているようです。これには同感します。しかし、作中人物のやり取りにリアルさを感じません。

死や特攻を強制されるような中で主人公とおぼしき人は、「自分は生き残る」ということを公言して終戦直前まで生き抜き、最後は特攻します。むしろ、自分は生き残りたいと思いながらも、そんなことは言えず、思い悩みながら死んでいった人の心の内を知りたいと思いました。

児玉清さんが「僕は号泣するのを懸命に歯を喰いしばってこらえた。が、ダメだった。」と書いています。感受性が乏しいのか、私はそんなことはありませんでした。

若い人が戦争に興味を持った時に読む入門書としては、秀逸だと思います。しかし、残念ながら作家と同じ時代に、年配の人からリアルで、グロテスクで、残酷かつ悲惨で、生き残るための闘争のような話をたくさん聞いて育った自分には今ひとつの内容でした。

Posted by わくわくなひと at

20:03

│Comments(5)

2010年08月23日

九州新幹線「さくら」熊本発着は、今が正念場!

昨日22日付けの熊日新聞は一面トップだったと思います。九州新幹線の熊本総合車両基地の記事が大きく載っていました。

昨日22日付けの熊日新聞は一面トップだったと思います。九州新幹線の熊本総合車両基地の記事が大きく載っていました。このことは22日付け西日本新聞福岡都市圏版の3面にも、大きく載っていました。熊本版は一面だったかも知れません。

西日本新聞に、個人的には非常に関心あることが書かれていました。

「熊本、始発着増に期待 鹿児島は経済効果分散 懸念」という見出しです。

JR九州の唐池社長は、この日、「熊本にも鹿児島にも満足していただけるダイヤになる」としながらも「『さくら』は基本は鹿児島中央発着だが、熊本発着もあり得る」と、踏み込んだ。

-と書いてありました。

確か熊日新聞には「基本は鹿児島中央発着」という発言しか取り上げておらず、「やはりそうなんだ」と高揚感はありませんでした。

人の発言は聞く人の関心や視点でずいぶん違った印象になります。

再び西日本新聞の記事の一部です。

この日、展示された「さくら」の電光表示板には「熊本」行きの文字があった。幸山市長は基地立地の“副産物”として「ダイヤ編成上、熊本の利便性が高くなる期待もある」と述べ、基地との接続を考え、熊本に停車する列車が増えることへの希望を口にした。

熊本発着に気をもむのが鹿児島県だ。関西圏と直通でつながる経済効果を最大限享受するには、直通の「さくら」の停車本数確保が不可欠。鹿児島県の伊東祐一郎知事は、かねて「すべて鹿児島中央発着が望ましい」と強調。7月にJR九州に出した要望書でも「『さくら』は鹿児島中央から」と大書して、けん制した。

新幹線は終着駅を栄えさせるという仮説があります。東海道新幹線では大阪と東京、山陽新幹線では博多と東京。何より電光表示板は、すごい広告効果がありますし、停車駅では「博多行き のぞみ○○号」と何度も連呼してもらえます。

鹿児島はその効果をご存じで、必死です。熊本が通過駅にならないためにも、熊本軍団の正念場ではないでしょうか。

Posted by わくわくなひと at

12:20

│Comments(0)

2010年08月22日

新発売!糖度12度以上「おっぺしゃん」温州みかんジュース

ついに出ました!糖度12度以上「おっぺしゃん」温州みかん100%ジュースと、「おっぺしゃん」河内晩柑100%ジュース。新発売です。

ついに出ました!糖度12度以上「おっぺしゃん」温州みかん100%ジュースと、「おっぺしゃん」河内晩柑100%ジュース。新発売です。熊本の河内はみなさんご存じのみかんの産地。海の風と山の風がほどよく流れるリアス式の傾斜地が、甘いみかんを作り出します。

糖度の高い温州みかんや河内晩柑がたくさんできるのが河内の風土ですが、糖度は高いのに表面にきずやあばたができるものも出てきます。器量はよくないが、味は申し分ないみかんをジュースにしたのが「おっぺしゃん」シリーズです。

「おっぺしゃん」は熊本の年配の方ならご存じの言葉です。器量がよくないという意味ですが、味と糖度は申し分ない。そんな温州みかんと河内晩柑がジュースになりました。

私はオレンジジュースファンで、トロピカーナやポンジュース、セブンイレブンの100%オレンジジュース、マクドナルドのオレンジジュースと、いろいろ飲んでいます。「おっぺしゃん」温州みかん100%ジュースは、これらのどのジュースよりも甘い。たぶん、子どもたちが喜んで飲みそうです。河内晩柑の「おっぺしゃん」はこれからいただきます。

「おっぺしゃん」は特定非営利法人オレンジワークの会(熊本市河内町)の製造・販売。どちらも180ミリリットル210円。お求めやすい価格です。

Posted by わくわくなひと at

15:42

│Comments(0)

2010年08月20日

50~100皿に1皿しかできない銘木・茶菓子皿を熊本で発見!

今日は、熊本市御幸西2丁目の「手作り工房 カサ・チコ」さんにおじゃましました。

今日は、熊本市御幸西2丁目の「手作り工房 カサ・チコ」さんにおじゃましました。商品づくりの話は面白いですね。

日常的にお客様が訪ねてこられて、お茶とお菓子を出します。お茶はめいめいにお出ししますが、お菓子はというと、大きな器にたくさん入れてテーブルの中央に置いておくことがありませんか。すると、こちらはお客様にお菓子を食べてもらいたいのに、お茶だけ飲まれてお菓子まで手を伸ばされないということはありませんか。

お茶を一人ひとりに出して、お菓子も一人分ずつ分けて出すのも、時間的な余裕がない時は大変です。

「生菓子と茶を一つの皿に添えてお客様に出してみたい。」。そんな思いで作られた銘木・茶菓子皿が、カサ・チコさんにありました。

一つの皿にお茶と菓子を添えてお客様にお出しする。これができます。

しかも、この皿。ケヤキの銘木を、手づくりで、ていねいに削り仕上げながら作られたものです。ケヤキと言えば、淡い褐色で堅い材質であり、特有の美しい木目が楽しめます。

いろんな木目を吟味させてもらって、50~100皿に1皿の確率でしか巡り合わせがない銘木・茶菓子皿を3皿いただくことにしました。

1皿2,000円。お客様にお出しする皿としては申し分ないと思います。この皿で茶菓子を出して、お客様が木目の美しさを話題にされることがあれば、清談で話がはずむことと思います。恐らくこのレベルの木目と手仕事なら、東京や京都ではもっとすごい値段になるかと思います。カサ・チコさんは木工品の穴場かも知れません。

内心、得させてもらいました!

Posted by わくわくなひと at

17:27

│Comments(0)

2010年08月16日

偶然!「EXILE(エグザイル)」ラッピング列車に乗車

今日、別府駅を4時半くらいに出発する博多行き「ソニック」に乗りました。

今日、別府駅を4時半くらいに出発する博多行き「ソニック」に乗りました。私自身は全然知りませんでしたが、「EXILE(エグザイル)」ラッピング列車でした。

別府から小倉駅までは気付きませんでしたが、小倉駅のホームではなぜだか若い女性の視線がこちらに向けられています。人によっては写メで明らかに自分たちが乗っている列車を撮っている。

次に停車した戸畑駅では若い男性が写メをこちらに向けている。隣に座っていた同僚に何かおかしい?と聞いたら、「EXILE(エグザイル)」のラッピング列車だからと、澄まして教えてくれました。

折尾駅は筑豊線と交差している駅ですが、筑豊線の若松方面行きのホームで待っていた30人くらいの女性がほとんど全員こちらに視線を送っています。折尾駅のホームに着いても、女性がチラチラこちらを見ています。

珍しい経験をさせてもらいました。多数の女性の注目を浴びたのは初めてです。

なお、JR九州では、8月6日から、883系「ソニック」専用車のうちの1編成に、人気グループ「EXILE(エグザイル)」のメンバーが貼り付けられたラッピング列車が9月末まで運行されます。

これは、「EXILE」のコンサートが、8月28・29日の両日、大分銀行ドーム(旧・九州石油ドーム)で開催されるためで、それに伴い、JR九州もそのライブツアーを応援するべく、このラッピング列車が登場したものだそうです。

Posted by わくわくなひと at

21:54

│Comments(0)

2010年08月16日

「永遠の0」最高に面白い本大賞第1位の本買いました!

14日付けの熊日新聞2面に5段広告が掲載されていた本です。

14日付けの熊日新聞2面に5段広告が掲載されていた本です。百田尚喜『永遠の0(ゼロ)』講談社文庫(2010年6月17日第7刷、2009年7月15日第1刷)。

「2009年最高に面白い本大賞文庫・文芸部門」第1位!

児玉清氏絶賛!「僕は号泣するのを懸命に歯を喰いしばってこらえた。が、ダメだった。」など、

多くの人の絶賛することが5段広告に載っていました。

何の本だろうと見たら、零戦が編隊飛行している写真も載っていました。

15日は終戦記念日だし、それに合わせて売りだそうという意図だなと思いました。

14日はそのまま無視して一日が過ぎましたが、今日の朝になって、やっぱり気になる。

それなら近くのTSUTAYAを覗いて、置いてあったら買おうと思いました。

最寄りのTSUTAYAに行くと、文庫本コーナーで第4位のところに置いてありました。

何の4位か分かりませんが、売れ行きで4位ということでしょう。

どうせ今日は帰省客による混雑を避けるために、博多までJRで行くことにしましたので、

列車の中で読むことにしました。

まだ170ページまでしか読んでいませんが、今のところ太平洋戦争のシミュレーション小説のような感じです。

1956年生まれの放送作家にしては、けっこう戦争に詳しいし、よく調べていると思いました。

私と同年代だから、この本を書くために太平洋戦争を調べたのではなく、子どものころから詳しかった人の文章だと思いました。少年サンデーやマガジンなどで何度も何度も零戦のことを読んできている人ではないでしょうか。

いつかこんな戦記物を書きたいと、ずっと思っていたのではないかとも思いました。

まだ3分の1くらいしか読んでいないので、この後、どうなるのか?

明日は福岡から別府までJRなので、続きを読みたいけど、仕事の資料の方が優先かな?

Posted by わくわくなひと at

00:53

│Comments(0)

2010年08月14日

熊本駅までの快速運行を!・長洲町JRに再度要望

すっかり九州新幹線ウォッチャーになってしまいました。

すっかり九州新幹線ウォッチャーになってしまいました。今日、14日付け熊日新聞に、長洲町と沿線4自治体が熊本駅までの快速列車の運行を要望するという記事が載っていました。九州新幹線が全線開業すると、在来線の特急が廃止されることになっていますので、利便性確保のために現在荒尾停まりとなっている快速を熊本駅まで伸ばしてもらいたいという要望です。

私も熊本から大牟田に行く時は、今後、どうしようかと思っている一人です。今なら、1時間に3本ある特急に乗れば30分で大牟田に行けます。それが各駅停車ばかりになると、40から50分かかることになります。たかが10分から20分の我慢ですが、不便、不快ですね。大牟田には帝京大学や三井系の企業もあり、玉名方面からJRで大牟田に通っている人も多し、逆に大牟田から熊本市内に通勤している人も多いと思います。沿線4自治体は熊本市、荒尾市、玉名市、玉東町ですが、これに大牟田市にも声をかけたらどうかと思います。大牟田市は福岡県の中で最も熊本県に関心を持っている自治体です。

長洲の町長さんが言われているように、長洲駅からは小倉行きの特急にビジネスマンとおぼしき人たちが乗ってきます。大手自動車メーカーのマークを付けた作業服の方を見かけたこともあります。長洲に立地している企業の人か、こられの企業と取引している福岡や北九州の人たちなんでしょう。長洲が工業集積した太平洋ベルト地帯の最南端であることがうかがえる光景です。

この人たち特に北九州あたりから長洲の企業を訪問される方々は、今後、どうするのでしょうか。新幹線の新大牟田で降りて、今のところバスはありませんので、タクシーかレンタカーを利用するのでしょうか。それとも、新幹線筑後船小屋が在来線と隣接することになっており、この駅で降りて快速で荒尾まで来て、荒尾で各駅停車に乗り換えて長洲に至るのでしょうか。新幹線筑後船小屋で降りる方法で、快速が熊本まで来ていたら、そう苦にはならないかも知れません。筑後市も仲間に入れたらどうでしょう。

普通の運賃だけで乗れる快速は便利です。先々週、羽犬塚から博多まで準快速に乗りましたが、50分くらいで着きました。快速は人の活動範囲を広めます。

いっそのこと西鉄大牟田線とJR鹿児島線を相互乗り入れしてもらい、熊本から博多駅にも行けるし、西鉄天神駅にも行けるようになれば一番いいのですが。西鉄の線路の幅は新幹線と同じサイズですので、簡単な話ではなさそうです。しかも、ライバル関係にありそうだし夢物語ですね。

大牟田駅での西鉄とJRの接続は、見事に、うまくできていません。例えば西鉄天神発の特急が大牟田駅に到着した時に、JRの熊本方面行き特急がすぐ発車するという具合です。偶然かも知れませんが、私が乗り換える時はいつもこのパターンです。

Posted by わくわくなひと at

11:57

│Comments(0)

2010年08月13日

長崎書店も文脈で本を買える店ですね。

旧盆はまとめて本が読めると楽しみにしていましたが、変に仕事が錯綜してきて、あやしくなってきました。

旧盆はまとめて本が読めると楽しみにしていましたが、変に仕事が錯綜してきて、あやしくなってきました。それでも、熊本に置いている眼鏡クリーナーがなくなってきましたので、上通りの眼鏡店に立ち寄ることにしました。今の私の眼鏡はここで買ったわけではありませんが、定期的に眼鏡の部品を無料で交換してくれます。その御礼ということでもありませんが、この眼鏡屋さんでクリーナーを買うことにしています。

この眼鏡クリーナーは900円くらい。駐車場の1時間無料券は、確か3,000円以上買わないともらえませんので、長崎書店を覗くことにしました。

もちろん3,000円以上買うと決めていたわけではありませんが、財布のひもはひるんでいます。かなり早足で本を見て回り、池上彰『わかりやすく<伝える>技術』講談社現代新書(2010年6月10日第19刷、2009年7月20日第1刷)を買うことにしました。池上彰さんの本は今、どこの書店に行ってもたくさん並んでいます。確かテレビで見たことのある顔だし、「何でこの人の本が売れているのかなぁ」と思っていました。

私も最近、プレゼンする機会が多く、自分のプレゼンの仕方を少しは反省したり修正するのに役立つかも知れないと思い買うことにしました。

池上さんの向かいの書棚下に、『幸田文』ちくま日本文学(2007年11月20日第1刷)が平積みされていました。幸田さんの美しい文章は、寝る前に読むと癒しになりそうなので買うことにしました。それにしても、そんなに売れてそうでもないのに平積みされているということは、書店からの何らかのメッセージがあるのだと思います。

幸田文のすぐ近くに小山薫堂『フィルム』講談社文庫(2009年6月12日第1刷)が平積みされていました。映画「おくりびと」の脚本を書いた人で、熊本では新幹線キャンペーン?のアドバイザーをやっている人の本です。「おくりびと」はけっこうよかったので、今度は文章で拝見したいと思い買うことにしました。

書店の中央あたりに、本屋さんお薦めの本がずらりと平積みされています。特に、今のベストセラーというわけではなく、何かの文脈に沿って本がたくさん並べられています。

POPなど本屋さんのメッセージは読みませんでしたが、今の生きる人にとって肥やしになりそうな本がたくさん並べてありました。

そこで購入したのは、特に東京の人たちと仕事していて感じる違和感の正体を教えてくれそうな本です。

■辻信一『スロー・イズ・ビューティフル 遅さとしての文化』平凡社ライブラリー(2009年5月29日初版第4刷、2004年6月9日初版第1刷)

・人と自然とのつながり、人と人との結びつき、身体、日常生活、文化-その根底にある<遅さ>という大切なものを再発見するユニークな試み。・・・今、一番読みたくなっています。

■E・Fシューマッハー『スモール イズ ビューティフル 人間中心の経済学』講談社学術文庫(2009年12月1日第39刷、1986年4月10日第1刷)

・現代文明の根底にある物質至上主義と科学技術の巨大信仰を痛撃しながら、体制を越えた産業社会の病根を抉ったその内容・・・少し難しそうですが、考え方の根本を知りたいですね。

どれも文庫や新書を買いました。時間にして10分前後しかお店にいませんでしたが、あっという間に、自分の買いたい本が目の前に現れてくる。たぶん本屋さん全体が編集されているから、こんなことができたと思いました。

Posted by わくわくなひと at

14:35

│Comments(0)

2010年08月11日

8月10日は焼き鳥の日!知りませんでした。

今日11日付けの西日本新聞経済面の「気流」に、8月10日は「やきとりの日」だと書いてありました。

今日11日付けの西日本新聞経済面の「気流」に、8月10日は「やきとりの日」だと書いてありました。まったく気にもしてないし、知りませんでした。

私たちの福岡の事務所では、夕方近くになると、焼き鳥とおぼしき甘辛い香りがしてきます。

日頃は糖質オフの発泡酒を飲んでますので、本物のビールと焼き鳥は最高ですね。

人口当たりの焼き鳥店数は久留米が日本一だとは聞いたことがありました。

それに対抗してか、人口当たりのお好み焼き店数(たぶん高専だごを含む)では大牟田が一位ということも聞いたことがあります。

B級グルメは地域活性化の源でもありますね。

この「気流」に外国人旅行者の好みの食事ランキングが紹介してあり、すし、ラーメン、刺し身、天ぷらがランクインしているそうです。

焼き鳥は、このランキングに入っていないそうですが、外国人に紹介すれば絶対ランクインすると思います。

焼き鳥のうまさは、世界レベルですよ。

Posted by わくわくなひと at

16:19

│Comments(0)

2010年08月07日

コンテナ戦略港湾に北部九州落選。大和VS新羅・筑紫国連合?

先週でしたか重点港湾に熊本港と大牟田の三池港が選ばれませんでした。

先週でしたか重点港湾に熊本港と大牟田の三池港が選ばれませんでした。4日付け西日本新聞福岡ワイド面に、「われわれの主張に耳を貸さない一方的な決定。地域主権改革の後退だ」(古賀道夫大牟田市長)、「極めて遺憾。三池港整備は炭鉱の閉山対策として、国直轄で行われてきた。(国は)その認識を欠いている。県南部、熊本県の地域拠点港湾は三池港だ」(麻生渡福桶県知事)に怒りが掲載されました。

今度はもっと大きな港の話です。国際的なハブ(拠点)港を目指して整備費を国が重点配分する「国際コンテナ戦略港湾」に、応募4港湾から京浜港(東京港・川崎港・横浜港)と阪神港(神戸港・大阪港)が選ばれ、北部九州港湾(博多港・北九州港)は漏れてしまったそうです(8月7日西日本新聞)。

選ばれた2港は韓国・釜山など急伸するアジアの主要港湾に対抗するため、超大型船に対応する水深18メートル級のコンテナ岸壁などを整備する方針ということです。

釜山に仕事で行った人から聞いた話ですが、釜山の港は、博多港など足もとにも及ばないほどのどえらい規模だそうです。熊本港、三池港、八代港の国際貨物船のルートは、釜山経由ですよね。

東京や大阪などの大和国と新羅・筑紫国連合との綱引きのようなイメージを持ってしまいました。

Posted by わくわくなひと at

18:23

│Comments(0)

2010年08月07日

博多の人も九州新幹線の“素通り”を心配。鹿児島一直線が強い?

九州新幹線がらみで民間の設備投資は一人勝ち。開業時には阪急デパートや東急ハンズ、そして私の好きな丸善書店まで天神から移転するという博多界隈です。

九州新幹線がらみで民間の設備投資は一人勝ち。開業時には阪急デパートや東急ハンズ、そして私の好きな丸善書店まで天神から移転するという博多界隈です。博多の人は“余裕しゃくしゃく”だと思っていたら、“九州新幹線の素通り”を心配している人もいることが分かりました。正直、“素通り”とか“通過駅”は、博多駅以外の熊本、大牟田、久留米、鳥栖あたりの人の話題と思っていました。

今日、8月7日付け西日本新聞の福岡都市圏面に、「新幹線全線開通にらみ福岡新名物 “夏ふく”料理に舌鼓」という記事がありました。

九州新幹線鹿児島ルート全線開通をにらみ、福岡の新名物としてメニュー開発された「夏ふく」料理が、福岡市博多区住吉の老舗料亭「い津み」で披露されたそうです。

料理を考案した老舗の経営者が「インパクトの強いフグを名物にして、九州新幹線が全線開通しても博多駅が素通りされないようにしたい」と話していたそうです。 言われてみれば、それはそうだと思います。今は東京や関西から向かう新幹線の終着駅は博多です。それが今度は鹿児島中央駅が終着駅になるわけですから、いくら博多は強そうと言っても心配はするでしょうね。

6日付けの西日本新聞にリクルートの調査結果が載っていて、福岡県は「地元にとても愛着を感じる人」の人の割合は54%で全国4位。しかし、首都圏の人が「ぜひ旅行したい道府県」ランキングでは32位(9%)となっていました。詳しくは分かりませんが、以前のリクルート調査をみると、熊本県、長崎県、鹿児島県あたりは地元愛も旅行人気のいずれも高くなっていると思います。

ビジネス客の来訪は九州ダントツだけど、観光客には弱い。うまい料理では全国的に有名ですが・・・。博多の人が素通りを心配して、2006年ごろから準備をしていることもうなづけました。

同じ西日本新聞の7日付け「デスク日記」では、熊本支局のデスクの方?が、通過点や素通りする熊本の人にエールを贈っています。

九州新幹線の全線開通まで半年。熊本は駅前整備の遅れを理由に「通過点になる」とも言われるが、本当にそうだろうか。まちおこしに必要なのは、もてなしの心とわが街を愛する市民の情熱。双方を備えた熊本が「通過点」になるはずがない。そう思えてならない。

Posted by わくわくなひと at

17:46

│Comments(0)

2010年08月06日

確実で重要な人口減少を考える本

小峰隆夫『人口負荷社会』日経プレミアシリーズ(2010年6月8日第1刷)。

小峰隆夫『人口負荷社会』日経プレミアシリーズ(2010年6月8日第1刷)。アマゾンのついで買いに手を出してしまった本です。

高齢社会とか人口減少とかを検索していると、アマゾンがこの本を薦めてくるので、つい注文しました。何の本でもいいから一度買うという意思決定をした後は、つい財布のひもがゆるんでしまうことを想定したアマゾンの巧妙かつ最先端の仕組みにやられたという感じもあります。

少子高齢社会、人口減少など世の中の構造的な変化がずいぶん前から指摘されていましたが、ここ数年は構造的な変化の矛盾や思ってみないことが次々と起こってきています。

未来予測の中で将来人口推計だけが、ほぼ確実な予測であり、その与える影響も凄いと言われてきました。それにもかかわらず今の日本の現状は、十分な対応ができていません。

帯に「働き手が減少する。そして日本は失速する。」と書いてあります。このまま有効な対応が行われないと、日本はどうなっていくのか、そんなことが解説されていると思われる本です。

新書版ですので気軽に読めそうです。

このテーマに関連して、広井良典さんの以下の本も読みたくなってきました。

『持続可能な福祉社会 -「もうひとつの日本」の構想』ちくま新書

『コミュニティを問いなおす -つながり・都市・日本社会の未来』ちくま新書

広井さんの本は、何の本だったか忘れましたが、「そうなんだ!」と思わせる内容だったと思います。

Posted by わくわくなひと at

22:12

│Comments(0)

2010年08月05日

大学のイメージとUI 大学も変革の時代へ

ずいぶん古い本を書棚から引き出してきました。

ずいぶん古い本を書棚から引き出してきました。日経広告研究所編『大学のイメージとUI(ユニバーシティ・アイデンティティー)』1994年6月1日第1刷という本です。

大昔、「これから大学もそうだよな。競争が激しくなるよな」と思って読んだ覚えがあります。

それから15年を経て、再度、読むことになりました。

第1部 UIとは何か

第2部 UIを調べる

第3部 大学をイメージアップする条件

少子高齢化の影響が現実となり、それが経営にかげをもたらすようになってきたご時世ですので、

私は仕事として読み直します。

Posted by わくわくなひと at

19:33

│Comments(0)

2010年08月05日

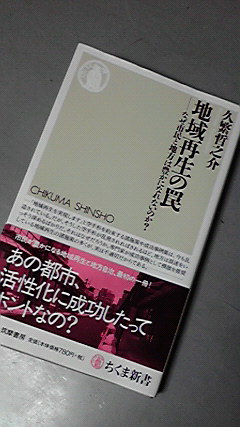

「地域再生の罠 なぜ市民と地方は豊かになれない?」

私が参加しているメーリングリストで話題になっている本です。

私が参加しているメーリングリストで話題になっている本です。アマゾンで注文していたら、昨日、送ってきました。

久繁哲之介『地域再生の罠 なぜ市民と地方は豊かになれないのか?』ちくま新書(2010年7月10日第1刷)です。

筆者は民間都市開発推進機構都市研究センター研究員、地域再生プランナーという肩書きです。

まだ、これから、先約があるから、来週から読みはじめることになるかと思いますが、表紙や帯に書いてあることが刺激的ですね。

「地域再生を実現します」と空手形を約束する諸施策や成功事例集は、今も乱造されている。だが、そうした空手形が乱発されるほど、地方は混迷を深めるばかりだ。それはなぜだろうか。専門家が成功事例として模倣を推奨している地域再生の諸施策の多くが、実は不適切だからである。

これは企業コンサルにも言えるかも知れませんね。

裏表紙の帯には、紹介される都市が50音順で列挙してあります。

九州関係だけでも、大分市、鹿児島市、久留米市、武雄市、豊後高田市、南小国町

たぶん、この文脈からして厳しいことが書いてある可能性大です。

筆者は相当の決意と気合いで書いたのかも知れません。

早く読んで、その真偽のほどを確かめたいと思いますが、先約と仕事がありますので、来週までお預けです。

読んで違和感を感じたら、また、報告します。

Posted by わくわくなひと at

19:15

│Comments(0)

2010年08月04日

長崎新幹線を佐賀空港経由に・・・こういう話が好きです!

ネットで検索していたら、偶然、見つけました。

ネットで検索していたら、偶然、見つけました。佐賀新聞の6月の記事ですが、初めて知りました。

佐賀、筑後両地区の地域浮揚のテーマにした講演会が5日、佐賀大学であり、JR九州の初代社長を務めた石井幸孝さんが、九州新幹線長崎ルートを佐賀空港経由にすることを提案。「物流拠点としての可能性が広がる」と話した。

石井さんは、開発中のフリーゲージトレインが失敗した場合には、鹿児島ルートの筑後船小屋駅から柳川、佐賀空港経由で肥前山口と結び、長崎ルートの全線フル規格化を目指すべきと提案。構想では博多駅と佐賀空港が25分で結ばれ、石井さんは「24時間運航が可能で、滑走路の増設や延長も可能な佐賀空港を生かさない手はない。そのためには全国の新幹線網に入る必要がある」と訴えた。

今の私の行動範囲は、福岡市、熊本市、大牟田市、長崎市、佐世保市など九州北西部です。昨日は筑後市(羽犬塚)にいました。再来週は別府にも行く予定です。

筑後船小屋から佐賀空港。そして佐賀空港が24時間運行可能な九州国際空港となれば、佐賀、福岡県南、熊本県北部は元気が出ますよね。

重点港湾で福岡県南と熊本県北部が敗北したばかりですから、ついこんな情報に接したくなりました。

Posted by わくわくなひと at

20:22

│Comments(0)