2010年11月28日

忙しい時期にこそ本。本にも旬があり、本を読むにも旬がある

資生堂名誉会長・福原義春『だから人は本を読む』東洋経済新報社(2009年9月24日発行)。

資生堂名誉会長・福原義春『だから人は本を読む』東洋経済新報社(2009年9月24日発行)。これも松丸本舗で購入した一冊。熊本と長崎を往復する車中で、途中居眠りをしながらでも、楽に読了することができた。

意外かも知れないが、経営者は多読の人が多い。というのも、あれこれ考えることが仕事からだと思う。そんなことをしていて会社が保てるのか?と、私さえもよく聞かれる。本を読んでいるから暇というイメージがある。しかし、「そんなに忙しければ、朝起きた時に顔を洗わなければいいじゃないか。それは困るというなら、どうして本を読むことだけをやめてしまうのか。」と福原氏は言う。確かに本は読もうと思えば、いつでもどこでも、言い訳程度ではなく本気で読みたければ数分ずつでも読めるという考えには共感する。「定年になったらゆっくり読もうという人がいる。ところが残念なことにのんびりする頃にはたぶん体力や視力や感受性も衰えている。忙しい時期にこそ一日十分でも本を読んで、吸収した栄養をその時からの人生に、仕事に役立てるべきなのだ。本にも旬があり、人が本を読むにも旬が大切だ。」。

さらに、氏は本の中でも「先人が深い考えで書いた古典、あるいは人間や物事の本質を見極めようとする本」を読みなさいと、この本全体を通じて提言している。

「ハウツー本も時には役に立つと思っているが、それはポテトチップスやチョコレートのようにおいしいけれど、あくまで副食やスナックであって、やはり主食であるご飯を食べないと健康な体は作れない」とし、古典や本質を見極めようとする本を薦める。最近の書店に対しても、「本当に大事にしたいと思う本になかなか出会えない」とし、本を単なる消費財のように扱った「帯やタイトルを含めそこにある惹句などを考えてみても、どうも中身と合っていない」本が多いと指摘する。書き手、編集者、営業・販売部員から書店まですべての担当者が「自分の仕事だけしかせず、本が書き手から読者に渡るまでの流れに思いをはせていない。」という現状から、それらをまとめるプロデューサーの出現を期待しているという。

多読な人だけに、この本の中には死ぬまでに読みたい本がいくつもちりばめられていた。

■モーム『月と六ペンス』

・「われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか」。ゴーギャンの生きたかを描写

■シルヴェスター『インタビューズ』(二巻)

・二十世紀の各界著名人のインタビュー記録

■ハート『第二次世界大戦』

・実戦に参加した司令官や参謀長から取材

■松岡正剛『情報の歴史』

・歴史を構造としてとらえられる不朽の名著

■ファインマン『ご冗談でしょう、ファインマンさん』

・ノーベル物理学賞の学者の半生記。楽しく読めるとともに、その奥に無数の智慧みたいなものがかくされている

■ダンテ『神曲』

■プラトン『ソクラテスの弁明』

・人間とはかくのごときものであり続けるのか

■カエサル『ガリア戦記』岩波文庫

・1942年第一刷、2009年6月時点で第68刷。

■マックス・デプリ―『リーダーシップの真髄 リーダーにとって最も大切なこと』

・グリーンリーフのサーバント・リーダーシップの思想

■司馬遷『史記』

・人間は案外にもろく、何回も愚かなことを繰り返してしまう生き物だからこそ、相も変わらぬ過ちを犯し続けている。だからこそ人間の歴史を描いた本書が必要。尊皇攘夷、臥薪嘗胆、鳴かず飛ばすといった成語の原型や物語の宝庫であり、奥深い人間論

■内村鑑三『日本及び日本(のちに『代表的日本人』に改題)』

■岡倉天心『茶の本』

■トフラー『富の未来』講談社

■ジャン・ジオノ『木を植えた人』こぐま社

・資生堂では社員全員にこの本を配布

■コトラー『ミュージアム・マーケティング』

・ミュージアムの使命は儲けることではなくて、人々に影響を与えること、世の中を変えていくこと。そのためにこそ人が入らなくてはならない。この本を読むとそもそもマーケティングとは何か、その本質を理解することができる。

■ラ・ロシュフコー『ラ・ロシュフコー戯言集』岩波文庫

・たった一行か二行の戯言の中に人間の本質をこんなに明確に書いたものはない

■川喜多二郎『パーティ学』絶版

■荻原朔太郎『猫町』

■谷崎潤一郎『陰翳礼讃』(中公文庫)

・文体、体裁、品格それに含蓄のすべてが備わった純度の高いエッセイ。この小論の白眉は闇の中で見る蒔絵の美しさであり、また暗い能舞台で見る能役者の肌の色の美しさを論ずるところにある。

■宮沢賢治『銀河鉄道の夜』岩波文庫

Posted by わくわくなひと at

00:24

│Comments(2)

2010年11月27日

閃き、喜び、脈搏、蠢動、ものとこと・・・小説の創造とは

河野多惠子『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫(2005年10月10日第1刷)。

河野多惠子『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫(2005年10月10日第1刷)。松岡正剛編集の松丸本舗。翻訳家の鴻巣友季子さんの書棚から購入した一冊。今、“創造性”をテーマにした仕事を一部でしているため非常に参考になった。

閃き、喜びの体験、健康人の脈搏、蠢動、ものとこと、誰も思いもしなかったこと、読み終えた時の醍醐味、言葉との出会いと過去の経験の不意の甦り、エネルギーの真横への噴出、転換と飛躍・・・。

これらは何も作家だけが体験することではない。自分が携わっている商品開発や企画の世界でも、体験できる内容である。要は、日常や流行に流されずに、作家と同様の心の集中が我々にも必要だと、一人妙に納得してしまった。

文学を冒涜するのかと言われかねないが、“創造”という人の行為は彼らだけの専有物ではない。ただ、我々が一部の人を除いて作家のレベルまで到達していないことは確かなようである。

・「題あるいは名前が作曲と演奏との拮抗で決定的に閃いた時」→「商品名が商品コンセプトと商品パフォーマンスとの拮抗で決定的に閃いた時」

・「そういう喜びの体験こそが、創作というものを教えてくれる大きな機会の一つ」→「同」

・「健康人の脈搏がキッカリ、キッカリと極まっていく、その感じ」→「商品開発においても健康人の脈搏は重要」

・「創作衝動には二種の衝動がある。一つは、文学作品というものを書きたくてならない、憧憬と欲求不満が混合したような気持の蠢動である。その気持ちは、小説というものを書く以外に納まりようのないことを訴えてやまない。もう一つは、ある文学作品を書きたい気持ちの蠢動である。この場合には、既に書きたいことがある。モチーフ、つまり何故そのことを書きたいか、創作の動機が心を突き動かしている。その実感が鮮烈であればあるほど、創作意欲が掻き立てられる。」→「作りたくてたまらない、心を突き動かす創作の動機」

・「<それ>は書きたいものなのか、書きたいことなのか。書きたいものと書きたいこととは丸でちがう。書きたいものとしてだけで書くのであれば、ただのお話にしかならない。その話をあれこれと作り変えても、作りものめいてゆくだけである。書きたいこと―自分の精神と切り結んだモチーフを得て創作衝動が発生している時には、事柄上はその話のままであっても、創造性が生まれて、ただのお話ではなくなる。」→「ものではなくこと、自分の精神と切り結んだモチーフを得て創作する商品」

・「これまでに、作家のみならず、世の人々が誰も思いもしなかったであろうこと、考えもしなかったであろうこと、想像しもしなかったであろうことを書きたいのである。」→「これまで世の中になかった商品を作りたいのである」

・「おもしろい作品は、読んでいる間の歓びに加えて、読み終えた時の醍醐味がまた格別である。」→「買って味わったり使ったあとの醍醐味が格別な商品」

・「常にその作品の世界が頭と胸とを満たしていて、次々に何でも見え、聞こえてくるだろう。作品の発育に役立つ目撃やふとした人の言葉に出会ったり、過去に経験したそうした事が不意に甦ってきたりもするだろう。」→「そのようなセレンディピティは商品企画でもよくあること」

・「作品を早目のところで裁ちきると(裁ちきろうと見定めると)、文学的エネルギーに充ちた作品は勿論、充分とは言い難い作品でもそれなりに、そこで堰かれたエネルギーの真横への噴出が作者に実感される。」→「つくった時のエネルギーが真横に噴出することが実感される商品」

・「最も書きたいことは何か、どこに力点をおくべきか、とよく考えることで、その作品の創作の進め方がおのずから分かってくる。「筋」「起承転結」に囚われずに、転換も飛躍も自由に行えばよい。」→「転換や飛躍は、これまでにないロングセラー商品を生むきっかけになっている」

■小説における「作曲」と「演奏」の比重

書きたい題材、モチーフがしっかり決まっているつもりでも、題なり、名前なりが定まらない時には、書きたい題材、モチーフが、まだ本当には生きはじめていないことが多い。だから、まだ書き出すのは早いのだ。題あるいは名前が作曲と演奏との拮抗で決定的に閃いた時には、書きたい題材、モチーフが本当に生きはじめたことを実感させるのであって、そういう喜びの体験こそが、創作というものを教えてくれる大きな機会の一つと言えるのである。

■よい文章は健康な脈搏を打つ

健康人の脈搏がキッカリ、キッカリと極まっていく、その感じ。また、健康人の脈搏数の個人差は僅少で、一定範囲であるように、よい創作の文章では、ちょっと見にはどうであろうと、奥底の脈搏は必ず一定範囲の数値で打っているのである。

■翻訳文に日本語の呼吸を学ぶ(読んでみたい本)

・吉行淳之介訳・ヘンリー・ミラーの短編集『愛と笑いの夜』角川文庫(絶版)、吉行淳之介全集収録

・T・カポーティ『ティファニーで朝食を』瀧口直太郎訳・新潮文庫

■衝動が創造力を生む

創作衝動には二種の衝動がある。一つは、文学作品というものを書きたくてならない、憧憬と欲求不満が混合したような気持の蠢動である。その気持ちは、小説というものを書く以外に納まりようのないことを訴えてやまない。もう一つは、ある文学作品を書きたい気持ちの蠢動である。この場合には、既に書きたいことがある。モチーフ、つまり何故そのことを書きたいか、創作の動機が心を突き動かしている。その実感が鮮烈であればあるほど、創作意欲が掻き立てられる。創造力は具体的に作品を生み出す力のことで、創作衝動すなわち創造力ではないが、創作衝動がなければ創造力を示すことは不可能なのである。

・・・要するに、書きたいことの発見によって後者の意味での創作衝動(以下、この言葉は、すべてその意味)が発動するのである。ところが、それを発見する方法と言えるものはないのだ。ただ、文学作品の創作では、書きたいことは作者の心―精神に根ざしたものであってこそ、創作衝動はそれらしい力を示すのである。

例えば、自分の知っている人物でも、ひとの話で聞いた人物でも、誰でもよいが、ある人物のある行為を見るなり、聞くなりして、非常に興味を覚えたとする。それを作品に書きたいと思った時、<それ>は書きたいものなのか、書きたいことなのか。書きたいものと書きたいこととは丸でちがう。書きたいものとしてだけで書くのであれば、ただのお話にしかならない。その話をあれこれと作り変えても、作りものめいてゆくだけである。書きたいこと―自分の精神と切り結んだモチーフを得て創作衝動が発生している時には、事柄上はその話のままであっても、創造性が生まれて、ただのお話ではなくなる。あるいは、書きたいことから生じた想像力の支配によって、聞いた話とは全くちがうものになった作品には、作りものではなくて真実がある。また、ある人物の行為の話というような手がかりも、何かのヒントもなくて、突然モチーフを思いつく場合も勿論ある。そのモチーフが作者の精神に根ざしているものであれば、作品の具体的な構想はおのずから膨らんでゆくはずである。

■精神的種族保存拡大のために

要するに、作家は自己の精神的種族保存拡大のために書くのである。何だか物々しく聞こえるかもしれないが、作家は何よりも誰もまだ書いていないことを書きたいのである。・・・そして、まだ誰も書いていないこととは、まだ誰も発表していないことの意味ではないのだ。これまでに、作家のみならず、世の人々が誰も思いもしなかったであろうこと、考えもしなかったであろうこと、想像しもしなかったであろうことを書きたいのである。自分ひとりのみの精神に生まれてきたことを書きたいのだ。そうして、そのことを作品に表現し得た時、専ら自分だけの思い・考え・想像であることについて、誰にも分かるはずはないと思うのではなくて、反対にひとの共感を欲して止まない。つまり自己の精神的種族を熱望するのである。

■小説は人生の指針ではない

いかに生きるべきかを人は小説に求める、という見方がある。作者もまた、いかに生きるべきかの追求のために書く、とも考えられているようである。実際、「いかに生きるべきか」や「この人を見よ」の姿勢の強い小説も珍しくないのだが、私はその種のものからは、人生の狭さ、人間というものの矮小さを感じさせられるだけである。

私は文学作品から、人生の指針や教唆を与えられたことは一度もない。もともと、期待したこともない。また、昔の若い人たちは教養のために文学を読んだが、今は教養のためには読まなくなった、とか。しかし、私は昔の若い人だったけれども、教養のために文学を読むことなど考えもしなかった。おもしろいからこそ読み、今もそうである。

おもしろい作品は、読んでいる間の歓びに加えて、読み終えた時の醍醐味がまた格別である。その作品の内容が、仮りに事柄上は荒々しくても、あるいは主人公の自殺をもって締めくくられていようと、人間というもの、自然を含めて此の世というものが、これほど深い味わいのあるものだったのかと、人間とこの世というものが、その作品を読むまえよりも新鮮さを帯びて感じされてくる。自分がこの世に在り、人間のひとりであることに、歓びと感謝の思いを惹き起こされる時さえある。一言でいえば、私はそのようなものこそ、よい作品であると思っている。

■ノートに拘束されてはならない

綿密な創作ノートは、無意識のうちに作品の創造を拘束する。書きたいこと―すなわちモチーフ(創作の動機)が旺盛に息づいておれば、構造や書き出しをはじめデテールに至るまで書くべきことが自然に、しかもまさにそうあらねばならぬ象(かたち)で生まれてくるだろう。それらはノートに書き留めておかねば忘れる心配のあるような微弱な、ぼんやりしたものではないだろう。頭と胸のなかで、鮮度と手応えを増しつつ、活発に泳いでいて、出番を待ちかねているだろう。

・・・常にその作品の世界が頭と胸とを満たしていて、次々に何でも見え、聞こえてくるだろう。作品の発育に役立つ目撃やふとした人の言葉に出会ったり、過去に経験したそうした事が不意に甦ってきたりもするだろう。だからといって、それは偶然や成り行きまかせを恃んでいることにはならない。作品のよき発育のもたらす必然なのである。

■どう終わらせるかが大問題

・・・作品を早目のところで裁ちきると(裁ちきろうと見定めると)、文学的エネルギーに充ちた作品は勿論、充分とは言い難い作品でもそれなりに、そこで堰かれたエネルギーの真横への噴出が作者に実感される。その実感から適確な最終部分が生まれるはずである。もしもそうならなければ、再びあれこれ策を弄するようなことはしないで、蛮勇をもってエネルギーの噴出のままに真横へ切りっ放しにしようとすればよい。そのやり方で、簡潔で、表現力のある最終部分が得られることもよくあるようである。

■構造(構成)について

創作過程で終始、非常に意を用いるべきことは、モチーフの強い把握であり、その深く鋭い表現である。最も書きたいことは何か、どこに力点をおくべきか、とよく考えることで、その作品の創作の進め方がおのずから分かってくる。「筋」「起承転結」に囚われずに、転換も飛躍も自由に行えばよい。といっても、転換や飛躍が単なる思いつきや独りよがりであってはならない。モチーフの強い把握から促され、その深い鋭い表現のために生まれてきたものでなくてはならない。・・・導入部がしっかり書かれておれば、その作品で最も書きたいことは何か、どこに力点をおくべきかということが、その時もしっかり頭にあれば、導入部の<気配>が、次に書くべきブロック―つまり書きたいブロックを自然に告げ識らせてくれるのである。そして、そのブロックがモチーフの深い鋭い表現を担い得ておれば、そこから次のブロックが生まれてくる。先行のブロックとの間に飛躍や断絶があろうと(あるいはなくても)、「筋」「起承転結」指向ではあり得ない、本質的な脈略、呼応が存在する。

Posted by わくわくなひと at

18:52

│Comments(5)

2010年11月27日

怪談とアウトローを描く作家が北九州市に在住

27日付西日本新聞の「人物現在形」をつい読んでしまった。

27日付西日本新聞の「人物現在形」をつい読んでしまった。福澤徹三という怪談小説、それも正統派の怪談作家が北九州市在住と書いてあった。『怪を訊く日々』(幻冬舎文庫)、『黒本―平成怪談実録』(新潮文庫)、『黒い百物語 叫び』(メディアファクトリー)などが代表作らしい。

この方面の小説には関心がないわけでもないが、読んだ後のことを考えると書店に行って手にとるほど積極的な気持ちは持っていない。しかし、記事の以下のくだりを読んで、恐る恐る手にとってみたくなった。

福澤怪談は『西鶴諸国ばなし』や浅井了意『御伽婢子(ぼうこ)』、荻山安静『宿直草(とのいぐさ)』など近世の草紙を源とする「怪談文学」の末端に連なっていると考えるから・・・

例えば『怪を―』収録の「孤島の宿」。風光明媚な島の旅館を訪れた体験談は、主人公が宿への道に迷うことで日常の風景にゆがみが生じる。主人公に道を教える「両目の下が紫色」の中年男、無言で客を迎える旅館の仲居、異常行動を起こす同行の子どもたちと、ゆがみから非日常が這い出てきて恐怖が兆す。坂道を転がるように怪異が増幅する「牡丹灯籠」(『御伽婢子』収録)の血脈を受け継ぎ、凡百の「実録」を凌駕する文体と構成がそこにある。

この作家、北九州が舞台のアウトロー小説、『真夜中の金魚』(角川文庫)、『すじぼり』(同、大藪春彦賞)、近作の長編『Iターン』(文藝春秋)など、いわゆる“川筋もの”も書いているという。川筋ものは火野葦平『花と龍』、岩下俊作『無法松の一生』などが有名。数ヶ月前に読んだ北方謙三の『望郷の道』もこの部類に入ると思う。

・・・福澤版「川筋もの」の定石通り、一般人とやくざのせめぎ合いが物語りの骨格を成すのは変わらない。「こぢんまりとした日常の埒を外していくために、やくざを登場させています。それも近代化に取り残された、田舎のやくざが分かりやすいですね」。田舎のやくざは「昭和の人間だ」とも言う。社会の規範やモラルや枠組み自体が揺らぐ現代、それに対置される昭和。いまだその時代に住んでいるような人たちは理不尽な変化に立ち尽くしながら、昭和と今を同時に照射してみせている。

「Iターン」のやくざたちもしかり。「やくざの肩を持つわけではないけど、善悪とは絶対的なものではなく、相対的なもので光あれば影あるごとく、一方だけの世界は成りたたない。昭和の人たちはそれを体で分かっていたけど・・・」。やくざ社会を体験した主人公が本当の自分(=I)に回帰(ターン)する川筋ものの本作も、ひたすら怖い「福澤怪談」も、異世界との接触から生まれるドラマが作品世界の核にあることに気づかされる。

福澤徹三。今度、書店に行った時は手にとってみたいと思うが、少し怖い。

Posted by わくわくなひと at

17:01

│Comments(0)

2010年11月26日

加藤夏希プロデュースのクリスマスツリー!・・・長崎駅

今日は熊本・長崎間をJRで日帰りしました。2枚切符8,000円。博多・長崎間2枚切符より2,000円高いですね。鳥栖乗り換えも少し面倒です。

今日は熊本・長崎間をJRで日帰りしました。2枚切符8,000円。博多・長崎間2枚切符より2,000円高いですね。鳥栖乗り換えも少し面倒です。それはともかく長崎駅に着くと、おしゃれなクリスマスツリーが迎えてくれます。アミュプラザ長崎10周年スペシャル企画だそうで、女優でモデルの加藤夏希さんのプロデュースだそうです。おしゃれで素敵です。近寄ってみると、熊のぬいぐるみなどクリスマスプレゼントみたいなものもツリーに飾り付けてありました。

少し発想的にハッ!としました。私が知らなかっただけかも知れませんが、“誰それがプロデュースした”というクリスマスツリーは初めてみました。

長崎では少し仕事して、後はお楽しみの中華街で皿うどんをいただきました。今日はまだ入ってないけど、いつか訪ねたときに行列ができていた「王鶴」に入りました。エビ、ホタテ、豚など具だくさんに満足です。

Posted by わくわくなひと at

21:24

│Comments(0)

2010年11月23日

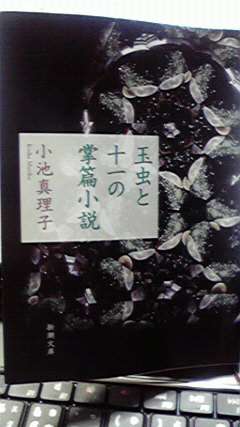

小池真理子『玉虫と十一の掌篇小説』 感覚鋭く美しい描写の数々

短編小説よりも短い手のひらにしまえそうな小説が十一も納められていた。

短編小説よりも短い手のひらにしまえそうな小説が十一も納められていた。文章も美しく読後感も「いただきました。ありがとう」という感じだった。題名は「食卓」「千年烈日」「一炊の夢」「声」「いのち滴る」「死に水」「妖かし」「飼育箱」「一角獣」「玉虫」「さびしい」。

巻頭にオスカー・ワイルド『サロメ』の「恋の測りがたさにくらべれば、死の測りがたさなど、なにほどのことでもあるまいに。」と書いてある。読んで数日経っているので、正確には憶えていないが、すべて男女の話だったように思う。

「千年列日」に「自分がどこにいるのか、何をしようとしているのか、どこから来たのか、どこに向かっているのか、本当にわからなくなる。そのくせ、女は空っぽになった自身の肉体の中で、時間がごうごうと音をたてて渦を巻き始めるのを感じる。時間の渦は、巨大な排水口の奥に一挙に吸い込まれていく水のようになって、女を呑み込む。暗がりの奥へ奥へと引きずりこんでいく。」と書いてあった。どの掌篇も、そんな女性の気持ちが書いてあるような印象を持った。

改めて文章を写していくと、文章のうまさ、感覚の鋭さを改めて実感する。例えば、こんな描写は、とても男性に書けない。まったく降参した。

「いのち滴る」より

雨で仄暗くなった室内に電気はつけられていなかったが、それでも障子窓の白さが、うすぼんやりとした外の光をたくわえて、あたりは白々と奇妙に明るい。雨が離れの軒先を烈しく叩き、ざあざあ、と間段なく続くその音は、少年の口からもれた喘ぎ声を完全に消し去っている。

女は身じろぎもできずにいた。何も考えられなかった。

少年が握りしめている、美しい植物のようなものは、淡い桜色に輝いている。今にも弾け飛んでいきそうに張り詰めている。

なんという豊穣・・・・・・。なんというエロス・・・・・・。なんという生命力・・・・・・。

(もうこれ以上は書けません)

Posted by わくわくなひと at

23:09

│Comments(7)

2010年11月23日

死ぬまでに読みたい松丸本舗にある本リスト

「今の書店は、身体の記憶力を軽視してシステムとしての効率性を重視するあまりか、画一的な本の並びになっていますね。それでは頭の中まで単純化させるようで僕は不満だった。松丸本舗はそうしたことへの挑戦です。」

「今の書店は、身体の記憶力を軽視してシステムとしての効率性を重視するあまりか、画一的な本の並びになっていますね。それでは頭の中まで単純化させるようで僕は不満だった。松丸本舗はそうしたことへの挑戦です。」(雑誌「松丸本舗の挑戦 松岡正剛の書棚」より)

ベストセラーもたまには読むが、本はそれだけではない。売れ筋ばっかり並べた本屋さんは刺激が少ない。確かに“「知」のアドレス”というのがあるような気がする。

松岡正剛の書棚を見て、読みたい本や再読したい本がかなりあり、それをリストとして残しておきたくなった。

◎は仕事で必要、☆はできるだけ早く読みたい本

■日本文学の傑作

☆折口信夫『死者の書』中央公論社・・・驚嘆すべき魂の想像力

☆足穂『弥勒』

・中島敦『山月記』

☆夢野久作『ドグラ・マグラ』

☆夏目漱石『草枕』『夢十夜』

・幸田露伴『連環記』

☆大岡昇平『野火』旺文社文庫・・・人間を喰う“常識の鬼気”を活写

・野上弥生子『海神丸』

■行きずりにこそ込められる世界の真実

・プルースト『失われた時を求めて』

・チャールズ・ブコウスキー『町でいちばんの美女』

・レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』

・山頭火『山頭火全句集』

・上田三四二『短歌一生』・・・短歌は実は日本語という船の底が転覆しないためのバラストの重り

■科学の物語で遊び、科学の想像を楽しめばいい

・寺田寅彦『寺田寅彦全集』・・・科学的観察を味のよい文章で表現

・ライプニッツ『ライプニッツ著作集』

◎ヴィーゴ『新しい学』・・・「クリティカ」(判断の方法)と「トピカ」(発見の方法)を作った。その二つをフーガのようにぐるぐる回転させながら、思想を形作る。

◎ヘルマン・ワイル『数学と自然科学の哲学』・・・二つの物をぴったり重ねても、それは創発にならない。そこにはクリエイティビティがない。むしろ少しずれているけれども似ている、そういう相似性について考えていくのが重要

◎ホワイトヘッド『過程と実在』・・・「ある」(実在)と「なる」(過程)の間を歩き続けた。「ある」(有)と「ない」(無)ではなくて、「ある」と「なる」。「なる」とは、生成の構造であり、編集の方法であった。

・岡潔『春宵十話』・・・既存の数学で表せないものにこだわる。「春の宵」は、数学では表せない。けれでも岡は惹かれてしまう。

・ハイゼンベルク『部分と全体』・・・「全体は部分の総和ではない」という、単純な足し算では見えてこない非線形な世界がひらひらと見えてくる。

・ブライアン・グリーン『エレガントな宇宙』『宇宙を織りなすもの』・・・宇宙論を読むというのは、その人類最大の超難解すらもがコトバになっていることに驚く。

・エルンスト・マッハ『感覚の分析』法政大学出版局・・・生理学と物理学はこの本でつながった

■最も謎に満ちた生命と生物学

・ダーウィン『種の起源』・・・世界を変えたベスト10のうちの一冊

◎シャスティン・モベリ『オキシトシン』・・・脳科学の限界が見えてくる

◎ロジェ・カイヨワ『遊びと人間』・・・賭け事をしたくなる(アレア)、競争したくなる(アゴーン)、自分で目眩を起こしたくなる(イリンクス)、何かの真似をしたくなる(ミミクリー)。この四つの遊びの行為が、人間の本質であり、生物が求めてきたものだと説いた。

■デジタル社会を活版印刷で大予測

☆白川静『漢字の世界』・・・漢字は一個の方形の宇宙であって、それ自体が霊魂であるような模型である

・宮城谷昌光『沈黙の王』・・・甲骨文字の原型は70年ほどの短い間に一気に作られた。「話すと消える言葉」ではなく「目に見える言葉」を作ろうとする話。

◎マーシャル・マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』・・・デジタル社会を迎えるわれわれの知らなければならないことの半分くらいが、知的に暗示されている。

■システムとは物事の見方を組み合わせた編集装置

◎チャールズ・パース『パース著作集』・・・「帰納」と「演繹」以外に、アブダクション(仮説形成)を設定。最初に仮説を立て、その仮説の下で推理する方法を提唱。

◎ジェームス・ギブソン『生態学的視覚論』・・・アフォーダンス理論を説く。前方から人が歩いてくるのを「見る」。その時に、われわれはその自分が自分を襲うかもしれないとか、きれいな服を着ているなと思いながら、「見る」。つまり、単なる物体が向かってくると知覚するのではなくて、必ず自分との関わりとともに「見る」。

◎フーコー『狂気の歴史』・・・心理学は正気と狂気、正常と異常を分けようとした。しかし、古代に遡れば、シャーマンやアニミストはみな狂気だった。狂気は近代社会の発明に過ぎないのではないか。

◎マイケル・ポラニー『個人的知識』・・・人間は外部化された知識だけではなくて、その人の個性や人生観や世界観という「外部からは見えない暗黙知」に支えられている。逆に言えば、その「見えない暗黙知」をつなげていくことで、これまでには見えなかった創造性に導けるはずだとする。

■個人の奥に「他者」を生んだ東洋の宗教

・道元『正法眼蔵』・・・日本語訳でもいいから、どうしても座右に置きたい。眼が洗われる。

・五木寛之『親鸞』

■近代ヨーロッパの最高峰の文学

・ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』・・・神は人を裁けるのか

☆ジョセフ・コンラッド『闇の奥』・・・人間を惹きつけるあらゆる価値観は神と富とを入れ替えるのではないか

■革命とは常に裏切られるもの

・ニーチェ『ツァラトストラかく語りき』・・・一切のヨーロッパ思想の矛盾、限界、嘘を暴く

■根こそぎでものを考える

・レヴィ=ストロース『悲しき熱帯』・・・西洋の知で世界を見るな

・シモーヌ・ヴェイユ『根をもつこと』・・・根こそぎでものを考えることがどういうことか伝わってくる

◎スーザン・ソンタグ『反解釈』・・・誰もが「そうだよな」と思うその向こうに、さらにそうではない考え方が潜んでいることを喝破

■明治維新の本当の意味

☆大佛次郎『天皇の世紀』・・・明治維新が何であるかがわかる

☆松本健一『開国のかたち』・・・明治維新の本当の意味も読めてくる

☆内村鑑三『代表的日本人』・・・日蓮、中江藤樹、上杉鷹山、二宮尊徳、西郷隆盛の五人の影響を受けてイエスに導かれる

☆宮崎滔天『三十三年の夢』岩波書店・・・宮崎滔天ほどスケールの大きい日本人は珍しい

■敗戦を考える

☆井伏鱒二『黒い雨』

■隣国

・金達寿『朝鮮』岩波新書・・・朝鮮の民族文化史を通暁。安易な隣国意識と協調主義を警戒する著者の目が効いている。

■剣と禅が結ばれて、日本の礼と美学が浮かび上がる

☆熊倉功夫校訂解説『南方録』・・・日本の礼、作法、間、そして引き算の美学が見えてくる

☆岡倉天心『茶の本』・・・かつて日本人が綴りえた最高級のイメージ・コスモスの本

☆世阿弥『風姿花伝』・・・最高の芸能スキルブック

■日本を知る方法

・九鬼周造『「いき」の構造』・・・失敗から滲み出てくる「悲しみ」や「はかなさ」を哲学

・深田久弥『日本百名山』新潮社・・・どう見ればいいのか、どう感じればいいのか。自然に接したときの助け

・俳句歳時記・・・歳時記は最低二冊は手に入れたほうがいい

■女性を描く

・『とわずがたり』・・・王朝期の二条という女性による切ない文芸。男に翻弄されながら妖しく悩む女心

・トルストイ『アンナ・カレーニナ』・・・ドストエフスキーが「こんな完璧な小説はない」と驚いた

・ボリス・ヴィアン『うたかたの日々』・・・これを読まずして、現代の恋愛小説を語れようか

Posted by わくわくなひと at

20:57

│Comments(0)

2010年11月21日

書棚の“ざわめき”、豊穣の知の世界への誘い 丸善・本店

この一年ほど思い続け、やっと行動した。

この一年ほど思い続け、やっと行動した。丸善・丸の内本店。東京駅丸の内北口から歩いて5分のところにある本屋を訪ねた。

一歩店内へ入る。1階はビジネス書コーナーだが、ものすごい胸騒ぎがする。1階から4階まで何十万、いや何百万冊?が並んでいる。

図書館と違う。本や書店が自分を歓迎していることが伝わってくる。歩くだけで、いろんなメッセージが目に入ってくる。それは一行、一冊に込められたたくさんの人の想いであり、それが胸騒ぎにつながっているような気がしてきた。

“一行の深さ、一冊の重さ”。何気なく目に入ったわずか数行に衝撃を覚えた人や、自分の歩むべき道をたった数頁から教わった人もいるはずです。作者や編集者、たくさんの人の想いがこめられているからこそ、「本」は、私たちの心を時には静かに、時には激しく動かしていくのです。それは、絵画や音楽などの芸術品と同じように、私たちに本物の感動を与えてくれます。つまり、「本」は、『ことばの芸術』なのです。

インターネットや電子書籍の登場で本の危機がささやかれる中、そんなメッセージが伝わってくる。

ベストセラーや話題になっている本は、もちろん置いてある。しかし、それだけではない。「人生について考えてみたくなったとき」「挫折を味わったとき」「座右の書籍がない人」など、いろんな人の想いに合わせ、こんな本はどうかと古典も含めて書棚に並べてある。

極めつきは4階の「丸松本舗」。丸善主宰。読書の鬼神、松岡正剛編集の書店内書店である。世界の知を編集的に網羅した『松岡正剛 千夜千冊』全集や松岡の思考に沿って約50,000冊の本が“ざわめく”という。ただ並べられているのではない。“ざわめく”という言葉がぴったりの雰囲気である。

人はここまで本を読めるのかと圧倒される。それに較べ自分はどのくらい読んできたかと、つい振り返ってしまう。年平均100冊として、30年として、わずかに3,000冊。後2,000冊読めるかどうか。もっと読みたい、もっといろんなことを知りたいと、頭を垂れてしまうほどの“気”を感じてしまう。

九州に本を持って帰るのは重たいと思い、財布のひもはきつくしていた。だが、各界の本好きたちの書棚の前で、そんな思いはもろく崩れ去る。購入した書籍は、以下の通り。

天神から丸善がなくなって数ヶ月。来年の3月には博多駅に丸善がオープンする。丸の内本店ほどではないにしても、“ざわめき”のある書棚を福岡でも実現してもらいたい。

(福原義春の書棚より)

■資生堂名誉会長・福原義春『だから人は本を読む』東洋経済新報社(2009年9月24日)

・人が本を読まなくなったのだという。それでいいのだろうかと怪しむ。何やかやと忙しくて時間がないからだともいう。そんなに忙しければ、朝起きた時に顔を洗わなければいいじゃないか。・・・それは困るというなら、どうして本を読むことだけをやめてしまうのか。

■山折哲雄『日本人の情感はどこからくるのか』草思社(2003年5月9日第1刷)

・心の奥であなたを揺さぶるものの正体とは?

(翻訳家・鴻巣友季子の書棚より)

■河野多惠子『小説の秘密をめぐる十二章』文春文庫(2005年10月10日第1刷)

・谷崎、芥川、吉行などの作品をまったく新しい視点から読み解いた目からウロコの文学論。

(松丸本舗・入り口)

■志村ふくみ『一色一生』講談社文芸文庫(2010年10月1日第23刷、1994年1月10日初版)

・染織家志村ふくみは、数十年、さまざまな植物の花、実、葉、幹、根を染めてきた。それらの植物から染まる色は、単なる色ではなく、色の背後にある植物の生命が、色をとおして映し出されているのではないか。それは、人と言葉と表現行為と、根本的に共通する。芸術と人生と自然の原点に佇んで思いめぐらす深い思索とわがいのちの焔を、詩的に細やかに語るエッセイ集。

Posted by わくわくなひと at

18:21

│Comments(0)

2010年11月21日

福岡でもイルミネーションがスタート

福岡でもイルミネーションがスタートしました。

福岡でもイルミネーションがスタートしました。これ見ると、クリスマスが近づいてきたという感じですね。

三越のライオン広場もきらきらしてました。

この広場から隣の警固公園に行くと、幻想的な空間が広がっています。

今年もクリスマスが終わるまで、楽しませくれますね。

Posted by わくわくなひと at

11:54

│Comments(0)

2010年11月21日

食べて幸せ気分になれる川端の「せいもん払い」

いやはや。博多の川端商店街にある「せいもん払い」は、いつも客が並んで待ってます。

いやはや。博多の川端商店街にある「せいもん払い」は、いつも客が並んで待ってます。今日は不肖私の誕生日ということで、この店におじゃましました。

頼む料理はだんだん決まってきてます。

まず、呼子のイカ刺し。透き通っていて新鮮そのもの。しつらえも美しい。

そして、マグロのねぎま、鯛の味噌漬け・・・。

もちろん、日本酒の辛口を嗜みながら、いただきます。昨日いただいた酒の銘柄は何だったか?

山形の銘酒だったことは覚えています。

そして、最後は蛤の酒蒸し。

この上品な味。蛤のエキスと天然の塩味があいまった出汁が口の中に広がると、本当幸せ。

一つだけ昨日、不運だったのは奥の部屋だったこと。耳をつんざく若い人やオヤジの大声がイヤでした。

手前のカウンター席で板前さんの緊張感を感じながら静かに大人の雰囲気で、ひそひそと語り合いながらいただいた方がもっと感動します。

Posted by わくわくなひと at

11:45

│Comments(0)

2010年11月19日

きれいなクリスマスツリー・東京・初台で

今日は新宿から京王新線で一つ目ん駅、初台駅周辺で過ごしました。

今日は新宿から京王新線で一つ目ん駅、初台駅周辺で過ごしました。某お菓子メーカーで本社で一日過ごしましたが、帰りにすてきなクリスマスツリーを見つけました。

大昔、初台の隣の隣の笹塚に住んでいましたが、今はずいぶん変わってしまって分かりません。東京オペラハウス?というところでしょうか。ここにクリスマスツリーがありました。

このツリーで少しロマンチックになりましたので、かつて自分が住んでいた笹塚に行きました。写真のアパートみたいなところがかつて自分が住んでいたところです。世田谷区大原1-42-11です。

道路とか鉄道とか基本は30年前と変わりませんが、少し街がおしゃれになったかな。太宰治が入水自殺した玉川上水は昔のまんまでした。

自分が若々しかった頃、未来の選択肢がありあまりほどあったころ、過ごしたのが京王線笹塚駅周辺です。東京とは言え、ここも十分ふるさとのような気がしました。

Posted by わくわくなひと at

22:38

│Comments(2)

2010年11月18日

【九州新幹線N700系】来年2月 11,312人の無料試乗会

今日18日付け西日本新聞に載っていました。

今日18日付け西日本新聞に載っていました。1万人 乗って感じて新幹線 JR九州

来年2月に試乗会

N700系で博多-熊本

参加者を募集

JR九州は、九州新幹線鹿児島ルートの全線開通を記念し、一般向け試乗会を来年2月26、27の両日、博多-熊本間で行う。募集人員は開通日(2011年3月12日)にかけて「1万1312人」。参加無料で、応募者多数の場合は抽選。

試乗車両は、「さくら」などに使われるN700系です。申し込みは1人1口で、1口4人まで。17日から受け付けており、はがきは12月15日必着、JR九州のホームページからの申し込みは同16日午前0時まで。

乗車駅は博多か熊本のどちらかで、試乗できるのは片道のみだそうです。定員の10倍以上の申し込みがあるとJR九州は予想しているそうです。14往復走るそうですから、“鉄ちゃん”も全国から集まってくるでしょうね。

Posted by わくわくなひと at

12:37

│Comments(5)

2010年11月17日

あったかい熊本の手作りを紹介・ハートアラウンド#2

私の同僚たちが、季刊ニューズレター「はーとアラウンドPRESS#02」2010 Autumn号を発行しました。熊本市さんからの委託で従事させてもらっている授産施設等販売促進事業の一環です。

私の同僚たちが、季刊ニューズレター「はーとアラウンドPRESS#02」2010 Autumn号を発行しました。熊本市さんからの委託で従事させてもらっている授産施設等販売促進事業の一環です。A3判、4頁、カラー刷りの超特大サイズのレターで、障がいのある方々がつくられた心を込めた商品や仕事を紹介しました。1,000部発行です。

今号のテーマは「はーとぽかぽか あったか手作り作業」で、以下の商品や仕事を紹介しています。

■自立の店ひまわり パン工房・カフェ

~野菜や穀類を練り込んだオリジナルパンが人気~

■第二ぎんなん作業所

~使い勝手抜群!温かな手触りの竹細工~

■熊本県コロニー協会

~障がい者とともに地域の印刷所で作られる心のこもった年賀はがき~

■ベーカリーさくら

~もっちもちの食感とお米の甘みが味わえる~

■ORANGE CAFÉ(おれんじカフェ)

~一人でも気軽に立ち寄れる「地域の縁側」カフェ~

■なずな工房

~手づくりの優しい味わいと手ごろな価格が人気のパン~

■まちくらネットワーク熊本

~環境にも人にもやさしい「エコ」な紙すきアイテム~

■就労支援センターくまもと

~安全・安心にこだわった新鮮な採れたて野菜をどうぞ~

■ワークセンターやまびこ

~「ふんわり」と「しっとり」 2つの食感が楽しめるケーキ~

■Kitchen & Bakery 街の風

~優しい味わいの定食はヘルシーでボリューム満点~

口コミ情報募集や授産施設等で働いている人のインタビュー記事もあります。

こちらのHPもどうぞ!http://www.wakuwakuichiba.jp/

Posted by わくわくなひと at

20:32

│Comments(4)

2010年11月15日

福岡市長選 落選した翌日も天神の街頭に・木下敏之さん

ご承知のように、福岡市長選は14日投開票され、自民と公明が支援する元民放アナウンサー、高島宗一郎氏(36)が現職、新人の7人を破り、初当選しました。

ご承知のように、福岡市長選は14日投開票され、自民と公明が支援する元民放アナウンサー、高島宗一郎氏(36)が現職、新人の7人を破り、初当選しました。高島宗一郎209,532票、現職の吉田宏144,828票、前佐賀市長・無所属新の木下敏之74,228票、共産党推薦の有馬精一21,500票、無所属新の植木とみ子13,277票、同荒木龍昇12,313票、同飯野健二5,445票、同内海昭徳5,410票。

この市長選は、植木とみ子氏が世論調査の結果を見て選挙を棄権するということになり、前代未聞ということで全国的に話題になりました。

そして、一夜明けた今日、今度はすがすがしい話題が読売新聞夕刊に載っていたそうです。知り合いから教えてもらいました。

(15日付け読売新聞・夕刊・福岡版)

福岡で政治活動 木下さん継続へ

落選した前佐賀市長・木下敏之さん(50)は15日朝も福岡市・天神の街頭に立った。木下さんは14日に落選が決まった後、「福岡に骨をうずめる」と政治活動の継続を宣言。「掲げた政策はどの候補にも負けていない。少しでも実行に近づけるよう全力を挙げる」と語った。

「佐賀のもんが何で?」とか言われて苦労されたと思います。しかし、74,000票を獲得したことは次がありそうです。福岡以外の出身者が福岡で活躍できるところが、“九州の福岡”だと思います。確かに木下さんが掲げた政策はしっかりしていました。何だか木下さんを陰ながら応援したくなってきました。

Posted by わくわくなひと at

19:10

│Comments(4)

2010年11月15日

“移動”という切り口で村上春樹、多和田葉子・・・を読む

一昨日、伊藤整の長編小説を読み終え、「さて次は何を読むか」と、井上荒野の『切羽へ』新潮文庫をめくってみた。

一昨日、伊藤整の長編小説を読み終え、「さて次は何を読むか」と、井上荒野の『切羽へ』新潮文庫をめくってみた。このところ女流作家を読んでおり、井上荒野も1961年生まれの女流作家だ。顔はどこか誰かに似ている。そろそろ違う分野を旅したいとは思うが『切羽』は直木賞受賞作でもあり、少し覗いてみた。

いきなり「明け方、夫に抱かれた。」から始まる。どうなるんだと1頁半ほど読んだ。しかし、仕事もあるし今日は立ち止まった。

なぜ小説はおもしろいのだろう。麻薬のような感じもする。小説に翻弄されればされるほど“なぜ?”という知りたい欲求が強くなり、少し堅い本もときには読んでみたくなる。

青木保『作家は移動する』新書館(2010年9月15日初版第一刷)も、そんな本の一つ。 青木保は文化人類学者と書いてある。“移動”という言葉を切り口に、村上春樹、多和田葉子、堀江敏幸、池澤夏樹、リービ英雄、宮脇勝典の作品について書かれている。

“移動”は、「現代に生きる人間の基本的なモチーフである。」、「「移動」ということに、現代の人間の存在を深いところで何ごとか規定するものがあるように思うのだ。」と書いてある。

私自身も改めて思うと、少なくとも週に1回は福岡と熊本の間を移動している。そして、月に1~2回以上は北部九州のどこかに移動することが多い。今週は東京行きも控えている。

疲れる時もあるが、それよりも、何か好奇心を満たすものに出会えることをむしろ楽しんでいることに改めて気づく。「移動」という行為そのものに何か乏しい創造性を刺激するものがありそうな感じがしており、この本の中にも、そんなことが書いてあるような気がする。

『切羽へ』を読むか?『作家は移動する』を読むか?並行して読んでいく習慣がついているので、この二冊をバッグに納めて移動することにしたい。重たいけど・・・。

Posted by わくわくなひと at

17:28

│Comments(0)

2010年11月14日

夕映えが美しいように老人からみた世界は深く美しい!

伊藤整『変容』岩波文庫(2009年5月7日第9刷、1983年5月16日第1刷)。底本は『変容』岩波書店(1968年10月)です。

伊藤整『変容』岩波文庫(2009年5月7日第9刷、1983年5月16日第1刷)。底本は『変容』岩波書店(1968年10月)です。昭和の高度成長期、東京初の高層ビルとなった霞ヶ関ビルが建設されているころの東京周辺が舞台。60歳くらいの初老を迎えた画家の心理と行動が一人称で語られていきます。

当時としては衝撃的な長編小説だったに違いありません。若い世代が思い浮かべる初老の人とは、人生の晩年にさしかかり、落ち着き静かに日々を過ごしているという印象を持ってしまうことでしょう。しかし、この小説では、「性の快楽が青年の特権ではないこと、さらには、それらの行為を通して人生の真実により深く到達するのは、若者や壮年よりも老年であることが啓示」(中村真一郎の解説)されます。

老いというものに不安や嫌悪を抱いたような経験がある方には、ぜひ一読をおすすめしたい文庫本です。

以下は、後学のために書き抜いた箇所です。

(人生観)

真実の倉田を人に分かってもらうことはつぎつぎにつながっている醜聞を引きずりだすことになる。

「今の僕の年になれば色好みの心は消え失せてしまうものだろう、と思って、むかし僕は年配の人たちを見ていた。しかし君、そうではないんだね。若い時よりも、まわりの条件がよくなっているから、気持ちの流露感は若い時よりも自由になるばかりだ。人生には予定外のことが色々とあるものだ。」

「・・・私の申したいことは、老境というものは、若い人の目からすると死のすぐ手前にある衰弱の一段階にしか見えない。私自身もずっと、六十に近くなる十年ほど前までは、年とった人をそのように見ておりました。これは客観的事実ですから仕方ありません。若い人が産業予備軍や才能予備軍に見えるように、死者の予備軍でしょう。しかし老人それ自体から見ると、老人の世界ははじめての経験なんです。老人の世界は、一つ一つのことが新しい発見であり、体験なのでして、たとえば私が永年描き慣れて来た人間の女性の美しさというものも、ここに来ると違って見えるのです。」

「分った、つかまえた、と思う。そして描き出す。ところが腕の方は、昔からの自分のきまり切った、慣れて歩きやすいコースを滑って行く。そして結果として、折角老年という新しい人生の断面で見たもの、悟ったものとは別な、昔ながらの自分の絵になってしまう。これが老年というものの悲劇です。・・・ま、これでやめます。ありがとう、皆さん、夕映えが美しいように、老人の場所から見た世界は美しいのです。どうもありがとう。」

「幸福ってものは君、そんなものだ。戒律、律儀さ、道徳、羞恥心、そんなのが我々をだまし、してそうなんだよ。触れることなしには描かなかった、と自分でも言ったりした。しかし私も本当は決して無茶をした訳ではない。ためらい、尻込みし、我慢し、見送った場合の方がはるかに多いのだ。君なんかどうかね?何をしてきたかね?」

「龍田君、七十になって見たまえ、昔自分の中にある汚れ、欲望、邪念として押しつぶしたものが、ことごとく生命の滴りだったんだ。そのことが分かるために七十になったようなものだ、命は洩れて失われるよ。生きて、感じて、触って、人間がそこにあると思うことは素晴らしいことなんだ。語って尽きず、言って尽きずさ。」

・・・人生には、起こってならないはずのことがしばしば起こるものであり、その衝撃に耐え、それを人目にふれぬように処理し、そこをさりげなく通りすぎることが生きることだ、と言っていいほどなのだ。私はそれを知っている。生きることの濃い味わいは、秘しかくすことから最も強くにじみ出て来ることを私は知っている。自分のした事を自然現象と同じように寛大にゆるしながら、もの静かに落ち着いてその場面から立ちのくことに、私は人間の熟成というものを感じる。

(人とのつながり)

男と女の内密のつながり、男と男との利害の衝突、仕事の競争とねたみなどが、網の目のように、ここにいる人々を見えぬ糸で結びつけている。その否定できない事実が、一つの時代の人の組み合わせの中に生きものとして存在している。

私よりも年上の男が、そんな風に「本気」になってものを言うのは珍しいことだ。自分自身が近年はめったに本気でものを言わないのにも私は気づいている。

(女性について)

そこでは伏見千子だけが、その豊かな崩れかかった身体の中に、深い層をなした思い出を生かし保っていた。人の姿や出来事の記憶、さまざまな機会の涙、怒り、笑い、情感が、遠い過去の反響としてその内部に醱酵し、美酒として満ちていた。

目の力が、その年齢と智慧とによって一層大きくなっている。彼女が自分を知る力は昔に較べると比較にならぬほど進んでいる。

白髪が衰弱ではなく熟成のしるしに見えるのは、その人間の表情、それも主として目の力によるが、本当は仕事のせいである。

私の色好みの気質は、情感としては年とともに放恣なものになって行くが、現実の欲求は次第に軽くなって来た。

・・・生きることの意味をさぐり味わっている人間は、その性においてもその反響を全人間的に受けとっている。生きる意味の把握があるところにだけ性の感動の把握もあるのではないか。教養と人格を持った女性の性感こそ本当の性感であり、そのつつしみ、その恥じらい、その抑制と秘匿の努力にもかかわらず洩れ出て、溢れ出る感動が最も人間的なのではないか?それが私の見出した人柄と感動との関係だった。豚の悲鳴のようなものをもって生き甲斐とするわけには行かない、というのが私の気持ちであった。

・・・年寄りにとっての性、それは性そのものが本当に快楽なのでもない。相手を喜ばせることに生き甲斐を見ていることだ。宝石を一つ持って行って与えることは、常住の喜びをその相手に与えつづけることではないのか?

・・・私の中に力が足りない日には、女が生気なく、魅力なく見えるのに当惑する。・・・年若い、ととのった顔だちの女性まで、何のためにこの女は唇を塗ったり眉を描いたりしているのだろう?何の役にも立っていないのに、と不思議なものに見える。そして忽ち私はさとる。今日はおれの中の生気が足りないのだ、と。そして、これが年をとるということなのだ、と私は分かって来た。

性は、それ自体が善と悪のけじめをなす一線だとは、今の私には感じられない。男と女が同じ方向に傾いた心を持つとき、二人は性をきっかけにして結びつくのだ。性は人間の接近のきっかけの一つでしかないと今の私には思われる。老齢が近づき、性の力が衰退してゆくとき、残り少ない発動の力を、更に正と邪にゆって区別し、抑圧し、圧殺することへの本能的な嫌悪が私の中に生きている。老齢の好色と言われているものこそ、残った命への抑圧の排除の願いであり、また命への讃歌である。

Posted by わくわくなひと at

16:56

│Comments(5)

2010年11月14日

【ニュース】新幹線全通後も熊本県北-博多間は特急存続へ

今日14日付け西日本新聞に載ってました。個人的にはビッグニュースです。

今日14日付け西日本新聞に載ってました。個人的にはビッグニュースです。JR九州は13日、九州新幹線鹿児島ルート全線開通後、並行在来線となる鹿児島線で、朝夕の通勤通学時間帯などに、限定的に特急を存続させる方針を明らかにした。運行区間は、博多から熊本県北で検討している。

九州新幹線が全通したら特急が全廃されると聞いていました。私の場合けっこう大牟田での仕事があります。熊本~大牟田間は特急だったら30分以内ですが、各停だと40~50分かかります。熊本から大牟田まで新幹線で15分だとしても、新大牟田駅のある吉野から大牟田の街までは西鉄バスに乗り換えて15~20分。バスの本数も今のところあまりなさそうなので、不便になると思っていました。

熊本県北の人たちは私のように大牟田周辺に用事や仕事がある人がけっこうおられるかと思います。炭鉱がなくなったといっても、大牟田にはけっこう工場や仕事場がありますし、全国的な大企業の工場も多い。こういった人たちへの配慮をJR九州さんがしてくれました。長洲町の町長さんをはじめとして熊本市を含む県北の自治体の方々の陳情が実りましたね。長洲あたりの工場は、けっこう北九州の企業と取引が多いみたいですよ。

本音で言えば、特急よりも快速の運行を熊本駅まで伸ばして欲しかったです。西日本新聞によると、JR九州では「本数を絞って特急か快速を走らせる方向であらためて検討を進めていた」そうです。

今、快速や準快速は荒尾止まりです。これを熊本駅まで延伸することはそんなに難しいことなんでしょうか。快速が来れば、たぶん自動的に、改札口でSUGOCAやnimocaが使えるようになるし、西鉄のように特急料金も必要ありません。

4~6両編成の快速・準快速が熊本駅に乗り入れる。すると、県庁所在地の駅としては極端に乗降客数が少ない熊本駅が活気づく。何から何まで自動車ではなく、ちょっと離れた玉名や大牟田へはJRの在来線を使う。そんなライフスタイルに変えていかないと、エコではありませんよ。

Posted by わくわくなひと at

14:48

│Comments(2)

2010年11月13日

『雨のち晴れて、山日和』!これも大人の時間

唐仁原教久(Tojimbara Norihisa)『雨のち晴れて、山日和』新潮文庫(平成20年8月1日発行)を購入した。

唐仁原教久(Tojimbara Norihisa)『雨のち晴れて、山日和』新潮文庫(平成20年8月1日発行)を購入した。今、読んでいるのは、小池真理子『玉虫と十一の掌篇小説』と伊藤整『変容』。どちらも女と男の心理と行動を描いた内容であり、少し心の休日というか、違った刺激が欲しくなったのかも知れない。

著者は鹿児島生まれのイラストレーター、アート・ディレクター。文章といっしょにペン画のような落ち着いた絵がちりばめられている。文章表現や感性も豊かのようで、こんな文章から始まっている。

前夜まで降っていた雨はすっかり上がり、ポカポカとした春の日射しは東海道本線をすっぽり包みこみ、車窓から見える相模湾はキラキラ光っている。列車の揺れと音までがポカポカ感じられ、子供の頃の遠足の日の気分を思い出す。小さなリュックを背負って車窓から見た風景は、どこか遠い国へ行くような希望と不安に満ちていた。今でも知らない場所へ向かう時、そんな気持ちに帰ってしまう。

かつては休日と言うと、知り合いのカメラマンと二人で野に咲く花を求めて山に入っていたこともある。今はそこまでの気持ちも余裕もないが、せめて、この本で、渓谷でときより見かけた石清水の味を思い出してみたい。

Posted by わくわくなひと at

17:43

│Comments(0)

2010年11月12日

夜のアバクロ福岡に潜入!外国人向けクラブのようです。

昨日、オープンしたばかりの「アバクロ福岡」(Abercrombie & Fitch)に行ってきました。私は、ひょっとして、King of wasamon?

昨日、オープンしたばかりの「アバクロ福岡」(Abercrombie & Fitch)に行ってきました。私は、ひょっとして、King of wasamon?午後8時ごろ。お店のどでかい扉が開く。一歩入ると、そこは異次元の空間。

マッチョな白人男性が数人入り口にいて、出迎えてくれる。店内はほの暗くビートの効いた音楽が流れているが、決して耳障りではない。そして独特の香り。この香りが一番危ない。嗅覚が人の最も原始的な感覚であり、気づいた時には、この異次元の空間に溶け込んでいる。今で言うクラブ?昔で言うディスコという感じ。大きな屋敷のパーティに招かれたような錯覚に陥ってしまう。

オープニングということなのか、白人、黒人など外国人スタッフがいっぱい。赤いチェックのミニスカート?をはいた女性スタッフたちが音楽に合わせてダンスをして迎えてくれる。スタッフは口々に同じ言葉をかけてくる。私の耳には、let’s Why not?と聞こえた。Why don’t you buy something to wear?という意味だろうか?いずれにせよ、アバクロ風“いらっしゃーい”だと思った。

チェックのシャツや手編み風のセーター、ジーンズなど商品はアメリカのトラッドという感じ。値札は付いていない。個人的には店内の香りに興味がある。Why not?の女性スタッフに聞いたら、一瓶8,000円弱。うむ!少しペンディングして、今度、来て欲しくなったら買うことにしよう。

小売りも五感を刺激するエンターテインメントの時代ですね。

アバクロ、ZARA、バーニーズニューヨークが天神西通り付近に集結。スウェーデンのカジュアル衣料大手「H&M」などの出店話もあり、ひょっとして、この一角は欧米系のショッピングゾーンになるかも知れません。

Posted by わくわくなひと at

14:09

│Comments(4)

2010年11月11日

「アバクロ」天神に開店!外資ブランドの激戦地に

今日11日付け西日本新聞夕刊1面に、次の記事が載っていました。

今日11日付け西日本新聞夕刊1面に、次の記事が載っていました。「アバクロ」福岡に開店 天神西通り 150人が列

アメリカのカジュアルブランド「アバクロンビー&フィッチ」(通称・アバクロ)が今日、天神西通りに国内2号店をオープンしました。ハリウッドスターが愛用することで知られる人気ブランドであり、開店前には若者を中心に約150人が列をつくったそうです。昨年12月、東京・銀座に開店した店に次いで国内2号店だそうです。

個人的に、この店に興味を持つわけは、「照明を暗くし、ライトや音楽、香水で独特の雰囲気を演出する店づくり」だからです。

実は視覚よりも嗅覚や聴覚の方が販売促進に効果があることが分かってきています。どんな仕掛けでその気にさせられるか、一度、体験してみたいと思います。特に、個人的には香りに弱いです。ダウニーも香りが気に入ってますし、福岡の事務所はたまにラベンダーとイランイランを調合させて、ハイアットホテルの香りを再現しようと試みています。

ところで、「アバクロ」の斜め前にはスペインのファストファッション「ZARA」がありますし、来年の秋には裏手に「バーニーズ・ニューヨーク」もオープンすると聞いています。隣は岩田屋、一区画先には三越もあり、国内外のブランドの激戦地になりそうですね。

Posted by わくわくなひと at

18:45

│Comments(2)

2010年11月10日

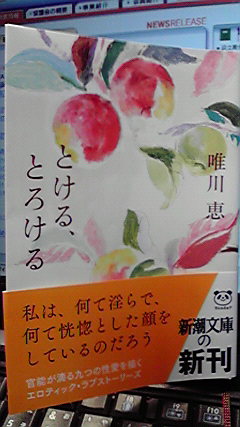

女性に優しくなれそうな小説・・・唯川恵「とける、とろける」

今日と明日は、西鉄グランドホテルで「第12回福岡産業デザイン賞」応募賞品展示会が開催されている。

今日と明日は、西鉄グランドホテルで「第12回福岡産業デザイン賞」応募賞品展示会が開催されている。我が社も応募していることから、西鉄グランドホテルの会場やその周辺で、日がな一日、過ごすことになった。

といっても、一日中、展示会にいるほど我慢強くはない。すぐ近くの新天町商店街にある「積文館」という本屋と喫茶店で3時間余り過ごしてしまった。

時間潰しに何と、新潮文庫の新刊!唯川恵『とける、とろける』(平成22年11月1日発行)を購入。今日は、唯川恵という50歳代の熟女が描く短編にはまり込んでしまった。単純に考えれば、いやらしい短編集だが、罪悪感はほとんどない。読み終えた後、むしろ心が洗われ素直な気分になったような気がした。いつまで続くか分からないが、女性に優しくなれそうな小説ではないかと思った。

この気分をうまく表現できないが「解説」に、こんなことが書いてあった。

唯川恵、という稀代のストーリーテラーが紡ぐこの短編集『とける、とろける』には、性を扱う小説が持つべき最適な温度、読者との距離感、物語の最後まで保たれているべき品、そのすべてが含まれている。一言で言えば、エロティックな小説が内包すべき「心・技・体」、そのバランスが絶妙なのだ。

登場人物のほとんどは、今朝、通勤電車の席で隣り合ったような、マンションのエントランスですれ違ったような、特別な印象を持たない、ごく普通の人たち。どの物語も、過剰な緊張感を与えないまま滑らかに始まり、読者を物語の中心へと誘っていく。しかし、突如あらわれる、砂を噛んだようなザリッとした感触を残すシーン。そこで初めて、読者は予想外の物語の深みにはまりこんでしまっていることに気づく。

この短編集を貫くテーマは、どうやら以下のことらしい。

私が、「私」のまま、どこまで行けるのか。それはすべての現代女性が抱える、病と課題でもあるから。

いつものように一過性だと思うが、しばらく女性作家のマイブームが続きそうだ。

なお、唯川先生のサイン会にはけっこう男性が詰めかけるという。桐野夏生と唯川恵!どちらが女王様か?

Posted by わくわくなひと at

21:34

│Comments(15)