2011年07月26日

見えないものの価値 太宰府の宮司さん暗黙知を語る?

趣味と実益を兼ねてですが、この数ヵ月、かなり無意識的な欲求も混じりながら「人は言葉より多くのことを知ることができる」という話しや事柄を追い求めています。山本安英さんの本に行き着いたのも、今の自分の流れであり、出会いは必然なのかも知れません。

趣味と実益を兼ねてですが、この数ヵ月、かなり無意識的な欲求も混じりながら「人は言葉より多くのことを知ることができる」という話しや事柄を追い求めています。山本安英さんの本に行き着いたのも、今の自分の流れであり、出会いは必然なのかも知れません。マイケル・ポランニー『暗黙知の次元』を読んだのも、その欲求のなせること。序文の「・・・私は科学を感覚的認識の一変種と考え、・・・」を思わせる文章が24日付け西日本新聞一面「提論 明日へ」にありました。

西高辻信宏さんという太宰府天満宮の宮司さんの一文です。東大、國學院大大学院、ハーバード大ライシャワー研究所の各員研究員という経歴。さすが学問の神様の宮司さんです。

イギリス在住のアーティスト(概念芸術・観念芸術)、ライアン・ガンダーさんの質問を紹介しています。

「神道に匂いや音があるとすれば、それはどんな感じですか?」

「日本人は、なぜ目に見えない神様にお祈りするのか」

この問いに衝撃を受けながらの西高辻さんの深い思索が書き留められていました。我々がふだん何気なく権威や拠り所としてきた「科学を感覚的認識の一変種と考え」るならば、こういうことだろうということが書いてありました。

目に見えるものしか信じられないのではなく、「目に見えないもの」に大きな価値を見出す。目に見えなくても大切なもの、目に見えないからこそ大切に守り伝えなくてはいけないものを大事にする。そのような我々の潜在的な感覚をもう一度掘り起こし、日本人が本来兼ね備えている、「モノ」ではなく「見えないもの」を大切にする価値観を輝かせることが今後より一層求められているのではないだろうか。

具体的には、お願いごとや感謝の気持ち、森羅万象の自然現象を肌で感じること、生かされているという深い感謝と畏敬の念、絆・思い遣り・敬意・感謝・礼儀・・・などが挙げられています。極論すれば、目に見えるものしか信じられない見方は、数字しか信じない人間力も評価力もないサラリーマン上司かも知れませんね(こんなのがいたなぁ)。

今度、太宰府に行った時は、真摯に神様と向き合うようにしたいと思います。梅が枝餅は帰りに買うものだと思います。

Posted by わくわくなひと at

00:04

│Comments(9)

2011年07月23日

数時間どっぷりfacebook!恐るべしインフルエンサー

予期せぬ一日とは、こんなことかと思います。

予期せぬ一日とは、こんなことかと思います。数週間前に何となくfacebookに自分のプロフィールを少しだけ書き込みました。

それから半分忘れかけていましたが、今日、「見つけた!」というメールが来て、あれよあれよという間に数時間・・・。

知り合いがいっぱいいるじゃありませんか!

消極的であまり人付き合いはよくない私ですが、友だちが10人以上になってしまいました。一度や二度会ったくらいの人なら、友だち候補リストに30人くらいはいましたが、まあ今日はこのくらいにしときます。

それで一つ気づいたことがあります。

世の中には、インフルエンサーと言われる人たちがいる。

一般の人の数倍から数十倍のネットワークを持っている人たちのことです。

今日、facebookの友だちになった人たちの多くは、100人以上リストアップしている人たちです。多い人は実に300人ですよ。

情報というのは広く薄く撹拌していくのではなく、実はこういったキーマンたちが広げていく。

ティッピングポイントという本に、こういったことが書いてありましたが、それを今日は実感しました。

彼らの何とパワフルなことか。

コヴィーの「七つの習慣」を読んでいるところですが、ある意味、インフルエンサーの方々についての話かも知れません。

Posted by わくわくなひと at

17:51

│Comments(5)

2011年07月20日

発見の感覚とは“ハッと感じること”“薪に火がつくこと”

山本安英『鶴によせる日々』未来社(1975年2月15日第2刷、1958年3月20日第1刷)。

山本安英『鶴によせる日々』未来社(1975年2月15日第2刷、1958年3月20日第1刷)。珠玉の文章がちりばめられた本でした。何と表現豊かなことか、それも単なる外の世界の描写だけでなく、心の描写の細やかさに恐れ入りました。

それもポランニーの「暗黙知」みたいな視点を、自分の言葉で語っています。「わかる」「感じる」こと、見たり聴いたりすること、1958年に出版された本ですが、今、最先端と言われる脳科学や心理学の本に書いてあることが、役者という自らの体験から生まれてきた自然で気負いのない文章でつづられています。

たいした人、本当、奥の深い女性がいて、こんな文章を残していることを日本人として誇りに思いたくなりました。

“純粋感情”という言葉を初めて知りました。山本安英さんは夕鶴の「つう」を演じてきていますが、「つう」の“純粋感情”にどうやってなりきるかということに苦心したようです。

私と人生

15頁

つうの場合は、鶴が人間になっているといふ、もちろん大へん特殊な場合ですが、しかしこの純粋感情といふ問題は、私にとって大へん興味がありました。

俳優が自分でない一人の人物に扮する場合、一番本質的なことは何かといふと、(その人物=役の「解釈」や「理解」ではなくて)一つの感覚としてその人物=役をハッと感じることです。それはある場合には音楽的なとも云へ、ある場合には色彩的なとも云へる一つの感覚です。

ただそこで非常に重要なことは、そのやうな感覚は、ただぼっとしていることや、あるひは芸術家的なかんなどいふもののみからは決して生まれて来ないといふことです。それはその人物の「解釈」や「理解」のための努力を尽したはてに生まれて来る一つの感覚なのだと思います。

“役をハッと感じる”。この言葉にハッとしました。

16頁

かと云ってしかしまた、さういふ努力をしただけではそれは生まれて来ないのだと思います。まづ戯曲をよく読み、その人物の環境、経歴、性格をよく理解し、更にその時代の歴史的背景や社会機構を知り―といふ、さういふ積み重ねは、謂わば積み上げられた薪です。問題はその積み重ねられた薪にパッと火をつけること。それが今云ったハッと感じることなのですが、ではそのパッと火をつけるものは何か。

はっきりとは云へないけれど、その「もの」は、そのやうにだんだんと積み重ねて来たといふ、そのエネルギーの中にあるやうに私には思へるのです。・・・

心の中の動きを積み上げられた薪にたとえて、「薪にパッと火をつけること。それが今云ったハッと感じること」と説明していますが、感覚的に共鳴します。

何かを発見した時の喜び、何かが頭の中でつながって、自分でも思ってみないアイデアが浮かび出てくる時の感覚も、まさにこんな感覚だと思います。

後は個人的に何となく記録しておきたい山本安英さんの珠玉の文章です。

第一歩から

12頁

例えばスタニスラフスキーの系譜をひいているラポポルトは、ごく単純な形から、俳優が舞台で真実に役に生きるためのいろいろな日常の習練の方法を大へん解り易く説明してくれているのですが、俳優修業の一番最初の問題である筋肉を自由にするための方法として、ある対象に注意を余念なく集中してみる練習とか、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚等の五官を真実に働かせて、ある対象に注意を集中し、それが情緒的記憶に影響を与えるための補助的な役割としてどんなに大切なものかといういふことを示したり、記憶力を発達させるための方法、想像力を豊かにする養う訓練、日常の身体的行動を精確に再現してみる練習等々舞台に上がるまでの準備としてのいろいろな習練の方法を細かく沢山説いてくれます。

新劇と経営

61頁

専門家といふのは単にお金の計算や企画の技術をもっているといふだけの意味ではなく、やはりその仕事に、例えば俳優が舞台の上で演技するのに感じると似たやうな、いわば芸術的興奮を経営の仕事そのものに感じつつ、その仕事自体を目的とし、喜びとしてやってゆく人のことなのです。

心の解放

66頁

そしてかつての私自身をかへりみて今つくづく思うことは、その「わからない」といふことさへ私にはわかっていなかった時があったのだといふことです。

高原への回想

73頁

三月末の信濃の高原は、陽の当たる斜面にやっと萌え出た浅緑の草を除いては、まだたんぼの大部分を雪がおほって、早春と呼ぶのも少し早過ぎる季節の感じです。風はなくとも空気はつめたく、リュックを背負って雪の下のあぜ道を一足づつさぐりながら歩いて行く私たち二人―私と、勉強中の若い女優さんと―は、そのつめたさのまん中をつらぬいて一直線に射して来る高原の午前十時の太陽を顔の半面に受け、顔のその半面にだけ太陽の熱をはっきりと感じつつ、ふと立ち留って眼をあげると、遙か向こうの紺青に澄んだ空の下に、切りぬいたような冬の山々が、真白なきびしい姿をかっきりとえがいて連なっていました。

・・・

それだけではいけないということ、たとえばその数十分の美しい体験を、単なる体験としてではなく、この私が生きているというその本質の一部としていかに私が私自身の中に生かし得るかということ、それが今の私にとって一番大きな問題なのです。

愛情について

82頁

それは結局、俳優は、この人生と人間とを本当の意味において愛し得る人でなければならないということなのではないでしょうか。人間というものに本当に深い愛情を注ぎ得て、初めてその俳優は、単なる模倣ではない生きた人間を舞台の上に新しく生み出し得るのでしょう。そしてそのような愛情は、ただ人生をよく観察するというようなこと以上に、自分の生きる毎日毎日をどれだけ深く生き得るかということに、つまりはその人の魂の深さに懸かっているのだと思います。

幼き日より

97頁

私は百合の芽を眺めている間に、たしか数日前に死んだと報道のあった名優アレクサンダー・モイッシのことを思い出しました。妙な連想です。水を見て山を思い、山を眺めて雪を思い浮かべるより遙かに縁の遠いような百合とモイッシ。

・・・

夏には青く麦の波が揺れていました。

103頁

「俳優は人間の屑ではなれない。人間の宝石が俳優になるのだ。何故なら神でなくして人間を創造するのは、人間の屑では出来ないことだ」

築地の俳優となって以来、小山内先生から常に聞かされた言葉はこれでした。

一本の金線

238頁

・・・そして同時に力弱ければ弱いなりに、複雑な織地の中を一本通る金線のやうに、生きにくい現代に仕事を続けて行きたいと思ふ。

一九四五年の日記

十月××日

246頁

・・・

前を流れるきれいな小川で顔を洗っていると、ふつと、今おばあさんと話しながら自分の頭の中に殆ど無意識に浮かんだいろいろな考えがもう一度浮かんで来た。それを考えながら顔を洗い終わって家の中を掃いてお膳を出して母と朝御飯に向かう。

人間の頭って不思議なものだ。かうやって後から思い出しているともう十分位かかってしまったけれど、それが一ぺんに頭に浮かんだのはおばあさんと話していたほんの十秒か二十秒の間だった。だから俳優としてこんな微妙な心理の動きを表すということはなかなか―

十二月××日

257頁

・・・よく話しに聞く偉い坊さんの逸話というのもそれだけ切りはなして考えればいかにもすぐれたものだけれど、大抵の場合現実から遊離してしまっているように思う。

けれどもそこが又難しいのだ。人間はやはり高くならなければならない。清くならなければならない。

而もそれは、この現実というものの真名かから出発して。

Posted by わくわくなひと at

12:00

│Comments(4)

2011年07月17日

効率優先から五感を刺激するライブな売場づくりへ―東急ハンズ

14日、JR博多シティで開催された福岡県産業デザイン協議会の通常総会と特別講演に行ってきました。

14日、JR博多シティで開催された福岡県産業デザイン協議会の通常総会と特別講演に行ってきました。今度の総会でJR九州の唐池恒二社長が同協議会の会長に就任。これは福岡のデザイン関連業界にとっては大きい出来事ではないでしょうか。デザイナー出身や大学教授の会長ではなく、クライアント筋であり産業界の人、しかも九州ではかなり影響力のある方が会長になられたということは大きなインパクトがありますね。この後、東急ハンズ社長の榊真二社長による「ここは、ヒント・マーケット。『東急ハンズ』」と題した講演もありましたが、「なるほど」「そうか」と何度も思うような面白い内容でした。

『東急ハンズ』と言えば、博多駅方面に行ったときは、何となく立ち寄る店です。何かわくわくする店です。それが何か分からなかったのですが、榊社長のお話を聞いて、その秘密のいくつかが分かったような気分になりました。

自分の日常を振り返ってみて、最も身近な店はコンビニです。このコンビニは効率の極致を行ってますよね。スタッフも少ない。商品も売れ筋しか置いていない。ニーズの平均値を充たす店だと思います。よくあるのが「あれ!自分のお気に入りの商品がなくなった」ということです。マスマーケットから外れた自分独特のニーズは、効率ゆえ充たされません。

ところが、『東急ハンズ』はどうやら効率の逆を行っているらしい。コンビニでも通販やネットでも得られないリアルな店舗のよさを五感で感じさせるように演出しているそうです。いろんなこだわりグッズがこれでもかというほど揃えてあるし、ヒントスタッフと言うそうですけど店員の数もよそより多いですね。ときおり、いい香りもする。

「ここはヒントマーケット。コンビニ=便利、ブランド=豪華。東急ハンズはモノではなくヒントを売る。何かやろうという人の“きっかけ”、気づき、ヒント、提案を持ち帰ってもらう」というのがポリシーだそうです。

確かに、ハンズである商品を見つけて、何となく、その商品を使っている自分やシーンが浮かんできます。確かに言われるまでもなく、商品は“生きるを楽しむ”ためにあることを気づかせてくれるので、何となくわくわくするのだろうと思います。

この商品が欲しい。それは「何のために?」「何のためにこの商品が欲しい」ということが気づくような雰囲気になっているのです。

東急ハンズには、コンビニ、効率性、ネット、通販など今、栄華を極めている業種に対抗していくためのヒントもいっぱい隠されています。

よそとは違った“わくわく感”“なんか面白い”というわけがいくぶん分かったような気分になってきました。

Posted by わくわくなひと at

17:53

│Comments(0)

2011年07月06日

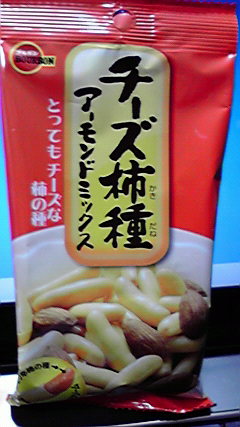

凄ウマ!ブルボン「チーズ柿種」をセット買い

ブルボンのとってもチーズな柿の種「チーズ柿種 アーモンドミックス」をご存じですか?

ブルボンのとってもチーズな柿の種「チーズ柿種 アーモンドミックス」をご存じですか?今年に入ってコンビニのおつまみコーナーで見つけました。仕事が終わって、ちょこっとビールという時に最高にマッチするお菓子です。

お馴染みのピリ辛柿の種を、まろやかなチーズクリームで包んであります。一口入れると最初は甘酸っぱいチーズの味がして、カリッとやると揚げ菓子の柿の種がアクセントになって混じり合う。口の中で、これまで体験したことがないようなハーモニーが醸し出されてきます。それと、15個くらいに1個程度の割合でアーモンドも入っていて、お口直しもできる、一袋で二度おいしい商品です。

このお菓子づくりの発想も凄いと思いますが、柿の種をチーズクリームで包む技術も試行錯誤されたのではないでしょうか。ブルボンさんに敬意を表したいと思うほど、うまいですよ。

ところが、一月前からコンビニの店頭から姿を消しました。最初は売れすぎて生産が追いつかないのかと思いましたが(ブルボンさんの決算報告書にも載るほどのヒット商品)、チョコレートと同様に28度以下で保存する商品というのが理由のようです。

食べたいのに食べられない。砂漠の中の旅人が水をほしがるように、欲求が最高潮に達しました。それで、アマゾンで10個まとめ買いすることになりました。

冷蔵庫に入れて売る店があれば、飛ぶように売れますよ。この商品は。

Posted by わくわくなひと at

13:56

│Comments(4)

2011年07月06日

点数稼ぎ、成果主義エリートはいらない!日経ビジネス

忘れたころに、「日経ビジネス」さんのDMが自宅に届きます。

忘れたころに、「日経ビジネス」さんのDMが自宅に届きます。私ごときは、まだまだ、こんな冊子を読むような身分ではありません。

それでも少し気になるので、どんなことが書いてあるか覗いてみます。

すると、読んでみたいと思う記事が一つだけありました(無理して読むほどのことはありませんが・・・)。

気になるのは、この記事です。

伸びる会社は全員力

社内競争に過剰適応し、点数稼ぎに終始する成果主義エリートはもういらない。個の力を生かしきる「全員力」に取り組む企業の先進事例を一挙紹介(2010年3月22日号)

本当に、この10年くらい成果主義旋風が吹き荒れましたね。そして、確かに“社内競争に過剰適応し、点数稼ぎに終始する成果主義エリート”がいました。営業も経営もプロのような顔をしながら、実はほとんど経験なし(しかし、学歴や頭だけはよさそう。上司へのおべんちゃらもうまい)。もっといけないのは、客よりも出世、そのために自分の上司の顔色しか見ない。その反動か、部下にはいばる。こんな組織がうまくいくはずがありません。業績は上がらない。それは経営幹部や成果主義エリートが最も責任を負うはずなのに、社員をコスト扱いする。

やっと成果主義のおかしさというより、可笑しさ、茶番に対する反省が出てきたようで、よかったと思いました。

「日経ビジネス」もそうですが、ビジネス書、ドラッカーなどを読んでいると、つい、模範的な範疇に入らない人たちを蔑みがちです。エリートだけでは会社どころか社会も成り立ちません。いろんな個性があっていいじゃないですか。欠点がたくさんあったり、いたらないところがたくさんあってもいいじゃないですか。

欠点だらけの個の力を生かしきる会社は、素晴らしいと思いますし、我が社もそうなりたいですね。

Posted by わくわくなひと at

00:33

│Comments(0)

2011年07月04日

きみは「急襲戦隊ダンジジャー」を知ってるか?

昨日3日付け西日本新聞一面を見て驚きました!

昨日3日付け西日本新聞一面を見て驚きました!熊本出身の評論家?藤本由香里さんが「提論 明日へ」を書いており、「急襲戦隊ダンジジャー」のことを書いていました。

基本は「ゴレンジャー」などと同じ「戦隊もの」で、九州7県を擬人化し、それぞれのイメージカラーとキャラ設定がなされているそうです。

自治体が「くまモン」のようなご当地キャラクターを作る、というのも一つの方法だが、たとえば九州には、ネットではかなり有名になっている「急襲戦隊ダンジジャー」というキャラクターがあることを、地元・九州の方はどのくらいご存じだろうか?

と書いてありました。

「ふーん そうかい」と思って、同僚に「しっとるや?(しっとぅや?)」と聞いても、「知らん」。私自身、一日中語り明かすことができるジャンルを少なくとも二つは持っているオタクという半面、世のはやりすたりには相当うといということを自覚しています。しかし、その自分が知らないのはともかく、誰も「急襲戦隊ダンジジャーを知らん」ようです。

リーダー「ダンジレッド」は本名・福岡紅輔。「目立ちたがり屋でおしゃれ。後先考えない行動をするが、最後はリーダーらしくきっちり決める。チームで唯一、ひよこメカをもっている」。熊本はグリーン。情にもろく、大きなうちわがトレードマークのお祭り男。・・・。

北部九州が中心ですが、九州を転々としていますので、九州七県の人々は、総じて違いがあるような感じがしています。そして、このキャラを作ったのは、大阪の会社ということでした。

熊日さんとかには、ダンジジャーは載ったことがあるのでしょうか?

Posted by わくわくなひと at

19:24

│Comments(2)

2011年07月04日

<きく><よむ>とは何? 表現することの内部を探る

山本安英さんが、いささかマイブームです。

山本安英さんが、いささかマイブームです。さらさらと流れる文章なんですが、何か深さを感じてしまいます。

それで山本安英さんの本を漁って、古本を二冊注文してしまいました。

そのうちの一冊が今日、届きました。

山本安英の会編『きくとよむ ことばの勉強2』未来社(1977年8月31日第四刷、1974年11月15日第一刷)です。

これから機会を見つけて読んでいきますが、「はじめに」をちょっと拾い読みしました。

まさに、今、自分が非常に気になっていることが本の中にちりばめてありそうです。

・・・<きく>とは何か、<よむ>とは何かを、私たちはくり返しくり返し考えてきましたが、いうまでもなくそれは、単にこの二つのことばを定義づけ、その意味をさぐることを目的としたものではありません。芸術創造にとって、その表現にとって、<きく>ということがどれほど大きな働きをするものか、表現者にとって<きく>ことがどれだけ大切なものであるかを探ろうとしたのが<きく>シリーズだったとすれば、<よむ>シリーズは、<勉強会>の柱の一つである朗読・群読・デクラメイションの問題の解明を目的として出発したものでありました。ごく一般的にいえば、それは表現と認識とのかかわり合いを表現行為の内部に探って行こうとするものであり、これをもっと私たちの切実な関心に沿っていえば、私たちがこの現代にどう生きて行くかということと創造行為とのかかわり合いを、そこから可能な限り探り出して行きたいということでありました。

1974年と言えば私はまだ高校生ですが、今の自分と似たような課題を抱えてディスカッションしている人たちがいたという事実に驚くとともに、いささか感動してしまいました。

目次を見ただけで、わくわくものです。

Ⅰ

きくということの創造性・・山本安英

聞と聴・・・・・・・・・・内田義彦

対話の構造・・・・・・・・久野 収

音とことば・・・・・・・・中島健蔵

きく―状況と主体・・・・・江藤文夫

Ⅱ

きくとよむ・・・・・・・・・木下順二

Ⅲ

よむとは何か・・・・・・・・南 博

わかりやすさについて(1)・・高木健夫

わかりやすさについて(2)・・三國一朗

わかりにくさ・・・・・・・・なだいなだ

詠と読・・・・・・・・・・・阪田寛夫

読者の役割・・・・・・・・・外山滋比古

Ⅳ

座談会<話すこと・きくこと>・・・宇野重吉 広渡常敏 和田勉 江藤文夫

Posted by わくわくなひと at

17:57

│Comments(0)

2011年07月03日

『アイデアのちから』というより、内容は“見せ方”では?

ジュンク堂書店で創造性に関する本をまとめ買いしました。

ジュンク堂書店で創造性に関する本をまとめ買いしました。その時、書棚に平積みされているのに気づいて、“ついで買い”した本です。

チップ・ハース+ダン・ハース『アイデアのちから Made to Stick ―Why Some Ideas Survive and Others Die』日経BP社(2011年3月17日第一版第8刷、2008年11月17日第一版第1刷)。

最近、この手の翻訳本は、和訳に凝りますね。売れるためにはと、あれこれ考えているのだろうと思います。

もともとのタイトルは、Made to Stick ―Why Some Ideas Survive and Others Die。

意味は「忘れられないために:なぜ記憶に残るアイデアと忘れ去られてしまうアイデアがあるのか」だろうと思います。

読んでみて改めて気づくことですが、内容は「アイデアのちから」ではなく、まさに「忘れられないために:なぜ記憶に残るアイデアと忘れ去られてしまうアイデアがあるのか」だと思います。

「アイデアのちから」というタイトルから、アイデアとは何で、どうやって魅力的なアイデアを出していくのかが書いてあると期待しました。内容はまったく違い、記憶に残るアイデアには共通性があり、それを大事にしなさいということでした。極論すれば、アイデア出しなんかでは差はつかないので、アイデアを考えていく時に表現面や仕組み、仕掛けを考えていこうという視点です。メーカーさんというより、広告屋さんがとびつきそうな本ですね。差がつくアイデア出しのやり方や磨く方法は、あるにも関わらずですよ。

つまり、メーカーさんのものづくりの現場では、ふつう、アイデアを出しとアイデア磨きを盛んに行い、商品コンセプトをつくっていきます。その後に、このアイデアを含む商品コンセプトの魅力を伝えるために次のステップで表現(広告)のコンセプトづくりを行います。

この本は、ものづくりのプロセスの中でかなり後工程に入る広告やパッケージづくりのプロセスのことを書いていると思いました。

この方法が、ものづくりすべてに通用すると誤解されると問題だと思いますが、内容は確かにためにはなりますね。

「アイデアのちから」というタイトルでトライアルさせて、その後の満足感、「ちょっと内容が違うじゃないか」と思わせるやり方は、長い目でみれば、出版社や編集者への信頼が揺らぐ(解説者の勝間和代さんも含めて)と思います。内容自体は、けっこう良質ですから・・・。ティッピングポイントの本でも同じようなことを感じました。

■記憶に焼きつくアイデアの六原則

原則1―単純明快である

原則2―意外性がある

原則3―具体的である

原則4―信頼性がある

原則5―感情に訴える

原則6―物語性がある

Posted by わくわくなひと at

14:58

│Comments(0)