2011年03月30日

【津軽百年食堂】4/2封切!森沢明夫の美しい文章が映画に

一年以上前に読んで、その皮膚感覚の情景描写に感動した小説が、ついに映画になりました。

一年以上前に読んで、その皮膚感覚の情景描写に感動した小説が、ついに映画になりました。例えば、こんな文章です。

・北風が吹き、ペンキのはげかけた木枠の窓がカタカタと鳴った。すきま風がすぅっと忍び込んできて、哲夫の首筋をなでる。

・窓を開けた。すうっと流れ込んできた空気は、ひたひたに水分を含んでいて、首筋にひんやりとまとわりついた。少し埃っぽいような雨の匂いを大きく吸い込む。

・ごうっ、と強い風が吹いて、抱えていた布団カバーがはためいた。見下ろす神社の桜も激しく揺れ、ほの白い花びらが一斉に風にのって舞った。その花びらの流れが、川を憶わせた。

・懐かしい音だった。土間を行き来する足音、お湯がグラグラと煮立つ音、食器がぶつかり合う音、包丁がまな板を叩く音、それらすべての音の軸となるリズムは、柱時計の振り子の音だ。窓の外からは雀のさえずりが聞えていた。今日は天気はよさそうだった。

・宝月寺の前までくると、まだ葉っぱのないイチョウの巨木に触れてみた。木肌がゴツゴツしているけれど、不思議と暖かみを感じる。

・桜の花びらが地面に着地するときの、はらり、という音が聞こえそうなくらいに雑音がない。ただ、二人の足音だけが、妙に大きな音になって辺りに響き渡っていた。

・夜気がすぅつと動いて、目の前を一枚の花びらが舞い落ちた。

津軽を舞台にした古い食堂の創作物語。監督は大森一樹、主演はオリエンタルラジオの二人。ヒロインは何と熊本市立京陵中学出身の福田沙紀です(私の娘の1学年先輩)。夕刊フジには「こんなときだからみたい映画」として紹介されたそうです。収益金の一部は義援金として寄付されるそうです。

最寄りの映画館は、「シネ・リーブル博多駅」。博多駅横の交通センターにある名画座ですね。ただ、駅自体にシネコンができたことと関係あるのか、5月13日に閉館するそうです。

Posted by わくわくなひと at

17:47

│Comments(0)

2011年03月27日

『三陸海岸大津波』『錯覚の科学』「『美』の巨匠たち」

熊日の紹介記事を読んで、買いたくなった本です。このうち仕事に関係しそうな『錯覚の科学』は買いました。ついでに私の周りの人たちがけっこう座右の銘にしている本、スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』も買いました。コヴィーさんはスキンヘッドなんですね。

熊日の紹介記事を読んで、買いたくなった本です。このうち仕事に関係しそうな『錯覚の科学』は買いました。ついでに私の周りの人たちがけっこう座右の銘にしている本、スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』も買いました。コヴィーさんはスキンヘッドなんですね。■吉村昭『三陸海岸大津波』(文春文庫)・・・髙山文彦さんの紹介

・・・

明治29年と昭和8年に三陸地方を襲った大津波の恐怖を調査・記録したたいへん貴重な作品で、昭和35年のチリ地震や同43年の十勝沖地震による大津波の模様も記録されている。

・・・

明治と昭和の両方に共通しているのは、津波襲来まえの不気味な前兆である。

※そうそう“不気味な前兆”に興味があります。先週だったか熊本で震度3の地震がありました。その前日。おぼろ月夜の光のうけて雲が二つに割れている光景を見て、変な胸騒ぎを感じました。

■クリストファー・チャブリス、ダニエル・シモンズ『錯覚の科学』

人の認知の危うさを示す

「見えないゴリラ」として知られるそのビデオを初めて見たときは本当にびっくりした。ぼんやり見ていれば絶対に見逃さないはずのものを、別の何かに注目しているときにはあっさり見逃してしまう。そういう錯覚を鮮やかに示してみせる映像だった。僕は人間の認知なんてあてにならないと常々言っているし、実際そう思っている。それでも、これには驚かされる。

その映像を作ったふたりの心理学者が書いたのがこの本だ。・・・見ているはずのものに気づかなかったり、実際に起きたことと記憶とが食い違ったりといったたぐいの認識の誤り、あるいはありもしない因果関係を見つけてしまったり、リスクを読み違えたりする「直感の裏切り」などだ。

・・・

そう、人は誤るものだ。自分の目で見たものしか信じないなんていう態度がいかに危ういものか。

・・・

※認知とニーズ、行動、満足の関係を調べるのが自分のテーマですので、来月になったら読みたいと思ってます。

■長谷川智恵子「『美』の巨匠たち」講談社

ピカソ、シャガール、マチス・・・。30人の世界的な画家・彫刻家に日動画廊副社長の長谷川智恵子さんがインタビューした本が加筆され、30年ぶりに刊行された。

・・・

「(巨匠たちの)少年のような心で遠くを見つめる視線は人間愛や平和とつながり、見事に作品に昇華して、人の心を打つことができるんです。絵のテクニックも人間性も巨匠ですね」

長谷川さんは「この本を通じて偉大な画家、彫刻家を再発見し、彼らの本物の芸術に触れる機会をつくっていただけたら」と話している。

※聞いただけで、すごそうなインタビュー。何か惹かれます。

Posted by わくわくなひと at

19:08

│Comments(0)

2011年03月27日

今日の熊日は読み応えあり!いずれも女性が書いた記事

昨日は床に就くのが遅かったので、朝はゆっくりしようと思ってました。ところが朝9時過ぎのつまらん電話で起こされてしまいした。おかげで、比較的ゆっくり熊日新聞を眺めることができました。

昨日は床に就くのが遅かったので、朝はゆっくりしようと思ってました。ところが朝9時過ぎのつまらん電話で起こされてしまいした。おかげで、比較的ゆっくり熊日新聞を眺めることができました。新聞を眺める時間と関係あるかも知れませんが、今日の熊日は読みたいところがたくさんありました。個人的に書き留めておきたいことを残しておきます。どれも女性が書いたものばかりです。

そろそろ「3・11」の時代的な考察も出てくるころですが、今日は二つ載ってました。

■国立社会保障・人口問題研究所部長 阿部 彩

「復興を超え未来への一歩を」

・・・

思えば、震災の前からも日本の社会は壊れかけていた。完全雇用。家族にその大部分を頼ってきたセーフティネット。社会保険。どれもが、崩壊に向かっていた。破壊から築き上げるものは、新しい日本でなければならない。2011年が、将来、「大震災前、大震災後」と呼ばれるような時代の出発点になるように、中途半端な復興ではなく、新しい未来の社会像への第一歩を目指してほしい。

■江川紹子の視界良好2011年3月27日

「3・11の衝撃 問われる日本社会の方向性」

・・・

国民の価値観を揺さぶり、全世界に大きな影響を与える、という意味で、3・11の衝撃は、9・11に匹敵する。それ以上かもしれない。

・・・

・・・私たちの価値観が問われている。日本社会の方向性を、今こそ真剣に考えなければならない。

■石牟礼道子 葭の渚

「至純さ匂い立つ狂太さんの歌」

志賀狂太と名のる歌人に、わたしは心惹かれていた。虚無感をたたえながら、至純さが匂い立つような彫りの深い歌をつくる人だった。しかし全体としては、春の野の泉のような若さにあふれている。・・・

(いくつか歌が載っていましたが、そのうちの3首)

・逢はむというそのひとことに満ちながら来たれば海の円(まろ)き静まり

・その黒き眼(まみ)が湛えし慈悲の故かなしみすこしひとに洩らしき

・いぎたなく眠りこけしもかなしまず君すでに遠くし去れる夕べは

・・・

・・・この人の歌をみると、人の何百倍も深く生きていたと思う。傍目(はため)にはどうであれ、それぞれの人生には大切な絆というものがあるものだ。

「キャンデー売りや牛乳配りをしています」

歌会で会った時の眼差しが忘れられない。なんと純度の高い魂かとわたしは思った。

Posted by わくわくなひと at

18:49

│Comments(0)

2011年03月24日

茂木と甲野が現代科学の限界について語る本!

茂木健一郎・甲野善紀『響きあう脳と身体』新潮文庫(平成22年11月1日)。

茂木健一郎・甲野善紀『響きあう脳と身体』新潮文庫(平成22年11月1日)。福岡空港で買い求めた一冊。茂木さんの本は、ずいぶん読みましたが、最近は読む気がしなくなっていました。一番よかったと思ったのは、同じ新潮文庫の『脳と仮想』です。衝撃を受けました。

この本は茂木さんと甲野さんという古武術家の対談です。現代科学の問題点や限界について語っていきます。福岡と羽田間で半分ほど読みました。

甲野 ・・・科学主義が浸透する中で、論理で説明できないもの、科学で説明できないものは「存在しない」という扱いにされてきた、そうした時代の流れの中で忘れ去られたものがたくさんある・・・今の科学でわかっているレベルにまで人体を部分化し、限定して引き降ろしてきて、話を合わせようとしている。・・・

茂木 ・・・極めてシンプルなことしかわかっていないわけであって、そのことを受け入れずに、身体とか脳とか心といった厄介なものを、従来の科学的枠組のシンプルなロジックで扱おうとするのは無理があるし、弊害がある・・・

こういったくだりを読んで、伊豆高原での分析合宿に行き、その日の夜の食事兼宴会で、「今、消費者の心の中がどこまで読めるのか」「われわれは今、ここで今のコンピューターができないこと(同時並列性の解析)をしている」「血液型はあてにならないと言われるが、本当にそうか。シンプルなロジックで説明できないだけでは?」「バーチャルで出会うことと、リアルで出会うことの違い」など、そんなことが話題になりました。

自分が投げかけた話題ではなく、そんなことを他のメンバーが言い出しました。合宿に参加する前から、自分の関心が他のメンバーの関心と同調していたことに驚きました。

この本は21世紀の知識産業の基本的な方向性を俯瞰した名対談をうまく編集した内容だと思います。20世紀から続いてきた今の世の中の考え方の限界がどこにあるのか、当たり前、常識と思っていることが本当にそうかと、それを自覚する、しないでは大きな違いがあると思います。

原子力や自然のことなど、知れば知るほど分からないことが増えていっていることは、どうやら事実のようです。想定外ではすまされないことが多すぎますので。

Posted by わくわくなひと at

20:51

│Comments(0)

2011年03月23日

新幹線経由で長崎へ。九州の縦軸と横軸のギャップ

熊本に居たかったという深層心理もありますが、熊本を起点にして佐世保と長崎に行ってきました。ちなみに長崎で仕事する時は、いつも断然便利な博多を起点にしています。

熊本に居たかったという深層心理もありますが、熊本を起点にして佐世保と長崎に行ってきました。ちなみに長崎で仕事する時は、いつも断然便利な博多を起点にしています。当然のことながら、八代以北の九州新幹線は初乗りです。少し“鉄”が入っていますので、予定より40分以上早く熊本駅に着きました。巷ではよく惨めな熊本駅と言われていますが、高架駅のホームから見える熊本駅白川口は、高層ビルも何棟かあって、ほどほど都会に見えます。小倉、博多、鹿児島には負けてますが、久留米に近いくらいでしょうか。昔、住んでいた東京の京王線笹塚駅のホームから見る景色と同レベルでしょうか。

N700系、8両編成の「さくら」で新鳥栖まで行きました。本当は30分後の800系「つばめ」がちょうど乗り換えによかったですが、新品のN700系に乗ってみたい。走り出すと、熊本の町並み、ビルと熊本城の緑が見える。この角度から熊本市を俯瞰するのは初めてです。気のせいか山陽新幹線ほどスピード感がありません。しかし、あっと言う間に新玉名と新大牟田を通過。新大牟田を過ぎると、筑後大平野の中をスイスイと走り、久留米に停まって新鳥栖着。30分以内で新鳥栖に着くとは驚きです。

何と便利になったことか。わくわくして、新鳥栖の在来線のホームに立ちました。次の佐世保行きの特急は何時か。「え!40分以上」待つことになりました。佐世保行きは1時間に1本くらい。この間、長崎行きを2本見送りました。

早く新鳥栖に着いたにもかかわらず、結局、最初予定していた佐世保行きの特急に乗ることになりました。もちろん、仕事には何の支障もありません。

佐世保での仕事を終えて、翌日は長崎市内で仕事があるので、佐世保発長崎行きの快速に乗りました。特に時間がどのくらいかかるかも調べずに、同じ県内だから1時間ちょっとあれば長崎に着くだろうと思ってました。そしたら、概ね2時間。レジャーならまだしも「なんじゃ!これは」と正直思いました。土地の人の話によると、佐世保から博多に行くのも長崎に行くのも時間距離は変わらない。だから、買い物は博多に行く人が多いそうです。

それで、とうとう小さい『時刻表』を長崎駅のメトロ書店で買いました。そうそう、長崎駅に、ついこの間まで鹿児島本線を走っていた787系(旧・リレーつばめ)が停まっていました。今は「かもめ」です。長崎では白い貴婦人のような885系「かめも」とグレーの軍用列車のような「かもめ」が交互に走っているのです。

帰りは大好きな885系「かめも」に乗車。革製のシート、板張りの床は豪華です。帰りもN700系の「さくら」に乗りましたが、内装は白い貴婦人が豪華です。あっという間に上熊本あたりにさしかかり、熊本城の天守閣、ちらっと飯田丸五階櫓も見えた気がしました。

熊本起点に長崎に行きましたが、交通網は博多中心にできていて、しかもコストがかからないことを実感した2日間でした。九州の縦軸は本当に短くなりました。でも、横軸に移動するときのすごいギャップを感じてしまいました。

Posted by わくわくなひと at

23:28

│Comments(0)

2011年03月18日

残された希望は彼らの勇気の上に。頑張れ!福島フィフティ

今日、届いたメールで書き留めておきたいことを、このブログに記しておきます。

■福島原発で作業する生身の50人が、海外で「フクシマ・フィフティ」と呼ばれ賞賛されています。

残された希望はただ彼らの勇気の上に~フクシマ・フィフティ

http://www.montrealgazette.com/news/Fukushima+Fifty+whose+bravery+hope+rests/4451224/story.html

彼らの勇気を称え、彼らの献身に感謝します。

異火(ことひ=原子力)よ、鎮まれ!

Fukushima Fifty on whose bravery all hope rests

By Andrew Gilligan, The Daily Telegraph March 16, 2011

They work sweating in airtight suits, fighting disaster in a plant collapsing at their feet. They brave explosions and fires that have already killed five of them and may have blasted the others with life-changing radiation. They are the "Fukushima Fifty", the handful of people who are all that now stands between Japan and the world's second-worst nuclear accident.

(モントリオールガゼットから抜粋)

■Twitterで流れていたセルジオさんのコラム、まさに!との思いです。

「自粛とは、休むことと同意だよ。元気な人が休んだところで、被災者にとって何の役にも立たない。(中略)10人でも勝利を目指して戦い続ける、倒れた人の分まで走るのが、サッカーだ」 http://t.co/zGIS3Ab

■福島原発で作業する生身の50人が、海外で「フクシマ・フィフティ」と呼ばれ賞賛されています。

残された希望はただ彼らの勇気の上に~フクシマ・フィフティ

http://www.montrealgazette.com/news/Fukushima+Fifty+whose+bravery+hope+rests/4451224/story.html

彼らの勇気を称え、彼らの献身に感謝します。

異火(ことひ=原子力)よ、鎮まれ!

Fukushima Fifty on whose bravery all hope rests

By Andrew Gilligan, The Daily Telegraph March 16, 2011

They work sweating in airtight suits, fighting disaster in a plant collapsing at their feet. They brave explosions and fires that have already killed five of them and may have blasted the others with life-changing radiation. They are the "Fukushima Fifty", the handful of people who are all that now stands between Japan and the world's second-worst nuclear accident.

(モントリオールガゼットから抜粋)

■Twitterで流れていたセルジオさんのコラム、まさに!との思いです。

「自粛とは、休むことと同意だよ。元気な人が休んだところで、被災者にとって何の役にも立たない。(中略)10人でも勝利を目指して戦い続ける、倒れた人の分まで走るのが、サッカーだ」 http://t.co/zGIS3Ab

Posted by わくわくなひと at

20:05

│Comments(2)

2011年03月17日

リビング熊本 頑張ろう「日本」

フリーペーパーとはあまり関係ないオヤジ族の私ですが、ときどき「リビング熊本」には目がとまることがあります。

フリーペーパーとはあまり関係ないオヤジ族の私ですが、ときどき「リビング熊本」には目がとまることがあります。この新聞は、もちろんおいしい店や楽しい旅の記事などを載せていますが、1面にはいろんな生活課題をテーマにした特集を載せています。だから、たまに「オッ!」と思って私でも読んでしまうことがあります。

今日、熊本の事務所のポストにもリビング新聞が入っていました。たまにポストの見張り役をしていますので、この手のフリーペーパーは私が興味がないと、事務所のドアのところで、即刻廃棄処分となります。

今回も、「またごみが増える」と思って手に取りました。そしたら、「オッ!」です。

頑張ろう「日本」

熊本の私たちに

今、できること

という大見出し。1面トップですよ。素晴らしい。

そうだ!そうだ!今、日本は正念場にさしかかっていますので、こういう社会的なムーブメントづくりに一役買う。

いいことだし、この新聞を応援したくなりますね。

といっても、非力な私ができることは義援金と、この新聞に目を通すことだけです。

Posted by わくわくなひと at

22:39

│Comments(2)

2011年03月16日

頑張れ東日本、頑張れ東電!

心のざわつきが止みません。今、自分にできることは、亡くなった方々のご冥福と東日本の復興を祈り、いくばくかの義援金だけ。

私の下にも知り合いからのたくさんのメールが毎日、時々刻々と届いています。

そんな中から記憶に留めておきたいものを、このブログに記しておきます。

世界から届いた日本への祈り

http://matome.naver.jp/odai/2129985372846288901

日本は、捨てたものではない。

「祈りほど具体的な行動はないのです」というマザー・テレサの言葉を思い出します。

Operation TOMODACH

TVで、米からの応援部隊をみましたが、また涙が滲みました。

(ツイッターより)

父が明日、福島原発の応援に派遣されます。半年後定年を迎える父が自ら志願したと聞き、涙が出そうになりました。「今の対応次第で原発の未来が変わる。使命感を持っていく。」家では頼りなく感じる父ですが、私は今日程誇りに思ったことはありません。無事の帰宅を祈ります。

3月14日

東電への風当たりはきつい。でも、現場で働く人たちは、上記のように素晴らしい技術と、素晴らしいガッツを持っておられる。

あえて、今言いたい。

頑張れ、東電!

「ところで、東電では50人ほどが残って海水を注入しているそうです。国や東電に文句を言うのは簡単ですが、この50人の被爆量を考えると、もう自分の生命あるいは人生は諦めて、今、日本のためだけに闘ってくれていることがわかってきます。彼らの家族の今の心情を思うと・・・いかに悲痛な思いかと。日本のため以上に、彼らの捨て身の希求が天に届くためにも、メルトダウンがないことを祈るしかありません。」

私の下にも知り合いからのたくさんのメールが毎日、時々刻々と届いています。

そんな中から記憶に留めておきたいものを、このブログに記しておきます。

世界から届いた日本への祈り

http://matome.naver.jp/odai/2129985372846288901

日本は、捨てたものではない。

「祈りほど具体的な行動はないのです」というマザー・テレサの言葉を思い出します。

Operation TOMODACH

TVで、米からの応援部隊をみましたが、また涙が滲みました。

(ツイッターより)

父が明日、福島原発の応援に派遣されます。半年後定年を迎える父が自ら志願したと聞き、涙が出そうになりました。「今の対応次第で原発の未来が変わる。使命感を持っていく。」家では頼りなく感じる父ですが、私は今日程誇りに思ったことはありません。無事の帰宅を祈ります。

3月14日

東電への風当たりはきつい。でも、現場で働く人たちは、上記のように素晴らしい技術と、素晴らしいガッツを持っておられる。

あえて、今言いたい。

頑張れ、東電!

「ところで、東電では50人ほどが残って海水を注入しているそうです。国や東電に文句を言うのは簡単ですが、この50人の被爆量を考えると、もう自分の生命あるいは人生は諦めて、今、日本のためだけに闘ってくれていることがわかってきます。彼らの家族の今の心情を思うと・・・いかに悲痛な思いかと。日本のため以上に、彼らの捨て身の希求が天に届くためにも、メルトダウンがないことを祈るしかありません。」

Posted by わくわくなひと at

13:18

│Comments(0)

2011年03月11日

心の中の分析 伊豆分析合宿の強烈な刺激!

一足早い春を、どこまでも続く雄大な太平洋を眺めながら、人の心の中を分析していく。

一足早い春を、どこまでも続く雄大な太平洋を眺めながら、人の心の中を分析していく。年度末の錯綜期にもかかわらず、こんな機会を与えていただいた同僚や関係者の方々に厚く御礼を申し上げます。

心理学者、リサーチャー、メーカーの素材等の研究者とマーケ担当者が、グループインタビューのビデオを見ながら、2日間、散歩などの休憩をとりながらも、まったく新しい商品コンセプトについての分析を繰り返しました。

この空間では共通の概念を表現する短い言葉が共有されていました。だから、知らない人同士で、ふつうなら、かなり費やすことになる時間を省略することができました。例えて言えば、微妙なニュアンスや考え方を方言で短い単語でお話できるということです。このため、頭の中はけっこう回転しているものの、少ししょっぱい温泉に入ったり、咲き始めた野山の桜を眺めたり、太平洋の雄大な景色を堪能することができたことと思います。血液型や●●グラム?による性格診断の話でも盛り上がりました。

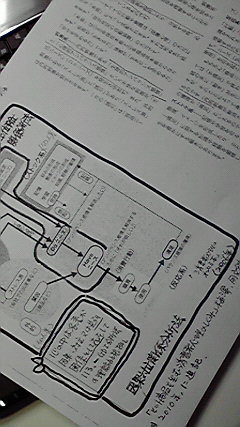

そんな時に役だった本を一つ紹介したいと思います。私の師匠の本で、梅澤伸嘉『ヒット商品を生む! 消費者心理のしくみ』同文舘出版(平成22年5月6日初版)です。この本の44~45頁に、「心の中」のメカニズムはどうなっているか …が書いてあります。

人々の発言、ニーズ、行動…。そして、その結果として、この人たちは充たされているのか?単にビデオを見て発言内容をメモしているのではありません。発言を聴いて、全体の雰囲気やエネルギーの刺激を受けて自分の頭に浮かぶことをメモしていきます。「この人が発言した行動は…。この行動によって、この人は満足しているのか。充たされていないのか、困っているのか」「何で、この場面で、この人はこんな発言をしたのか」「彼女たちの発言そのものを聴くとコンセプトの受容性が低いと思われるが、行動していることをみると受容性は極めて高い」など、「なぜ」「なぜ」の繰り返しメモです。

こんな時に、くだんの本の44~45頁が頭に入っていると、「あ!そうだ」というアッハ体験をすることができます。

「心の中」は本能系、刺激系、反応系、ストック系に分かれているとされています。この各系が因果(●●だから●●)・対立(●●しかし●●)または並列関係として存在しているらしい。人の心は一本の線(Y=aX+bなど、コンピューターのように●●だから●●ときれいに整理されている状態)ではなく、さまざまな思いが因果、対立したり、併存したりしているということだと思います。20世紀の科学は、あらっぽく言えば、一本の線にして解釈することに注力してきました。しかし、それだけでは分からないこと、例えば血液型と人の性格の関係など、むしろ科学では立証できないけど何かありそうなことが、たくさん出てきて限界が指摘されるようになってきています。21世紀の大きなテーマは並列関係の分析だと改めて思いました。

こういったことを頭に入れて、発言だけでなく顔の表情、身の乗り出し方などを含めて、書き込む作業を行いました。結果として、新商品コンセプトの受容性は極めて高い。具体的な改良点はこれとこれ、1~2年後、“砂漠の旅人に水”のような「私が求めていたのはこれ!」と思っていただけるような商品がつくられていくことが分かってしまいました。

(44頁の内容を一部抜粋)

本能系-すべての行動や意識は「深層心理」の大元にある「本能」によって支配されます。それは死ぬまで続きます。「欲求充足の自動装置」の大元です。

「本能」は①生命保存本能と②幸福追求本能からなります。前者が「生きる力」、後者が「生きがいを求める力」「幸せを求める力」です。

刺激系-内的刺激である「生理的アンバランス感情」と「心理的アンバランス感情」という不快な刺激が、「生活ニーズ」(Doニーズ)を発生させます。また、外的刺激である「ストレス源」と「誘引」があり、「ストレス源」は内的刺激を発生させます。一方の「誘引」は「商品ニーズ」(Haveニーズ)に応えます。

反応系-本能系と刺激系によって発生する「ニーズ」「行動」「満足」が反応系です。これは消費者本人にも意識をされることが多いものです。消費者の意識と行動を理解するための基本が「ニーズ-行動-満足」の関係です。ニーズ(生活ニーズ→商品ニーズ)が行動(購買→使用)を引き起こし、その結果、満足に至ります。

もちろん「商品ニーズ」に応える「誘引」(商品)によっては「不満足」で終わったりします。そして、満足の継続の末に「飽き」が生じ、不満の末に「諦め」が生じますが、そのことによって身体や心のバランスを保っているのです(内的刺激が解消された状態)。バランス感情の獲得が「満足」といえるのです。

ストック系-記憶や学習を司るユニットであり、好み、態度、イメージを形成したり、主として「ニーズ-行動-満足」に関する知識や経験を蓄積します。そして、人生を豊かにする働きがあります。

Posted by わくわくなひと at

16:03

│Comments(0)

2011年03月10日

春の足音に気づき、はかなさを思う!「和漢朗詠集」

先週末、伊豆で早い春を味わいました。そして九州に戻ってくると寒の戻り。

先週末、伊豆で早い春を味わいました。そして九州に戻ってくると寒の戻り。三寒四温と申しますように、また明日からは春めいてくるようです。

意識をしなくとも、春の足音に気づくようになってきました。

先人は春に何を感じていたのか?

『和漢朗詠集』(講談社学術文庫325)をめくってみました。

驚きました。まだ春はこれからと言うのに、4月中旬ごろの心境と同調しているではありませんか。

いたづらに過ぐす月日はおほかれど花みてくらす春ぞすくなき

※なにもしないでぼんやりと過ごす月日は多いのですが、花を見て暮らす春は、まことに短いものです。

三月尽(さん ぐゑつ じん)

春を留むるに春住まらず 春帰つて人寂寞たり

(はるをとどむるにはるとどまらず) (はるかへつてひとせきばくたり)

風を厭ふに風定まらず 風起つて花蕭索たり 白

(かぜをいとうにかぜしずまらず) (かぜたつてはなせうさくたり)

※春を引きとめようとしても、春はとどまっていません。春は帰っていってしまい、残された人は寂しさに声もたてずにいます。花を散らす風をいやだと思っても、風は静まりません。風に吹かれてははらはらと桃や梨の花びらが舞い、いっそう寂しさを感じさせます。

竹院に君閉かにして永日を銷すならん

(ちくゑんにきみしづかにしてえいじつをけすならん)

花亭に我酔うて残んの春を送る

(くわていにわれゑうてのこんのはるをおくる)

※君は、竹を植えめぐらした閑静な屋敷で、春尽きる今日一日を、いつもと変わらず静かに過ごすのでしょう。でも、私は花にいろどられた小さな家で、酒に酔いながら、残り少ない春を惜しみながら見送ることにいたしましょう。

花もみな散りぬるやどはゆく春のふるさとゝこそなりぬべらなれ 貫之

※花もみな散り果てたわが家の庭は、すっかりさびしくなってしまいました。春のあいだ花が咲き鳥が歌ってにぎやかだったわが庭も、三月尽の今日からは、春が住み捨てたふるさとになってしまうのですねえ。

Posted by わくわくなひと at

14:43

│Comments(0)

2011年03月07日

太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男

何週間か前に「太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男」を観た。

何週間か前に「太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男」を観た。サブタイトルが“Based on a true story”となっており、本当の話に基づいて作られた映画という。

「1944年、太平洋戦争末期、玉砕の島サイパンにアメリカ軍から“フォックス”と呼ばれ、畏れられたひとりの日本人がいた。」・・・これを描いた映画である。

「歴史に埋もれた真実の物語である。」「戦後世代のスタッフ、キャストが<戦争>と<戦争映画>を捉えなおす試み」「史実の戦争映画の重み・・・今回ははじめて計算を捨てました。」。

戦争を知らない世代が史実にこだわってつくった映画。ものすごく難しいことにチャレンジした映画には違いなかった。

感想は今ひとつ。スタッフの努力は認めたいが、歴史小説ではなく歴史学の論文を読まされた感覚だった。

いろんな映画の見方や作り方があってもよいと思うが、自分がこの映画に期待したものと描かれ方は重なり合わなかった。

戦後世代と戦争映画と言えばスピルバーグだが、「プライベートライアン」はもう数十回観ている。いろんな場面の台詞までおぼえている。 この映画「太平洋の奇跡」と「プライベート・・・」の違いは何だろう。

「プライベート・・・」では、戦争に駆り出された3人兄弟?のうち2人がほぼ同時期に戦死。立て続けに息子を亡くした母親の嘆きはいかばかりかと、「1人生き残った末弟を救出する」命をうけた兵隊たちの話だ。

兄弟が立て続けに戦死する家。これはアメリカでも日本でも実際にあった話だろう。ただ、命令を受けて犠牲となる兵隊たちの話はフィクションだと思う。主役のトム・ハンクスまで戦死することになる最後の戦闘場面は、黒澤明の「七人の侍」の場面と展開が同じである。

つまり、「プライベート・・・」は一つの事実からスタートするが、後はフィクションを展開させている。そのフィクションの展開方法は、主人公が敵地に向かい、敵=悪(ドイツ軍)と戦い、末弟を救出するという内容。自分たちの世界から幾多の困難を経て違う世界に行き、大事な人(姫様など)を救出して帰ってくるという世界のどこにでもある物語の構造になっている。しかも、戦闘場面やリアルさの演出では黒澤明のやり方を参考にして出来上がっている。動きの速い戦闘場面ではスローモーションを多用したり、兵士の緊張した顔を強調したりして、作った映像だが観る人にはよりリアルさを感じさせることに成功している。

これに対し「太平洋の奇跡」は、事実にとことことんこだわったという。

人の好みや考え方によるが、あなたはどちらの映画を好みとするだろうか。

Posted by わくわくなひと at

22:37

│Comments(0)

2011年03月07日

春まぢか!伊豆半島の桜

伊豆高原に行ってきました。

伊豆高原に行ってきました。東京・品川から熱海まで新幹線「こだま」で行き、伊豆急に乗り換えて伊豆高原に行ってきました。

熱海から伊豆高原までの列車は満員。東京、神奈川、静岡などの多くの人々が桜と春の足音を確かめるために、伊豆半島に向かっていました。

自分はというと半分仕事。土日の時間のほとんどを使って、某メーカーさんの研修施設で開かれた分析合宿に参加してきました。

伊豆高原の駅を降りると、咲き始めの桜に迎えられました。肌に感じる、さわやかな風からも春を感じることができました。

半島から見える太平洋は広大。少し離れたところに、昔自動車学校に通っていた伊豆大島を眺めることができました。

もうすぐ春。どこまでも続く太平洋を眺めながら、この一年の行く末を思ったりしました。

Posted by わくわくなひと at

01:23

│Comments(0)

2011年03月04日

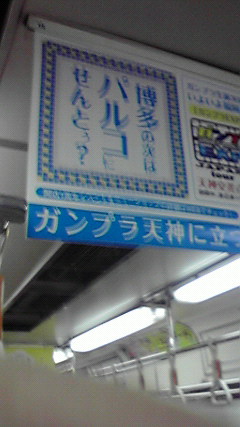

博多の次はパルコにせんとぅ?

福岡市営地下鉄貝塚線で目に入った車内広告!

福岡市営地下鉄貝塚線で目に入った車内広告!博多の次は

パルコに

せんとぅ?

昨日、今日と何か福岡の街がざわついているような感じです。それもそのはず博多駅の阪急デパートや東急ハンズなどの巨大売り場が出現したからです。いよいよ九州新幹線全通!巨大な動きが始まりました。

私くらいの年配になると、何か高度成長期の活気を思い出します。社会がわくわくして希望に満ちて動いていく。そんな感覚を思い出しました。

2025年まで成長する都市は日本には一握りしかない。その一つが福岡・博多です。大げさに言えば地鳴りと胎動が始まったという感じです。

そんな中で、かつて渋谷パルコなど、パルコの動きは個性的だったことをしっかり覚えています。ウッディアレンを広告に起用した「おいしい生活」など、何か面白そうと思わせてくれました。

博多の次はパルコにせんとぅ? これは少しニヤッとさせられます。

オープンしたばかりだから、そら、みんな博多駅に行くよ。

でも、1回行った後はパルコが面白いからおいでよ。

・・・そんなメッセージだと思いました。

“せんとぅ?”という福岡弁もかわいいですね。

Posted by わくわくなひと at

15:58

│Comments(5)