2010年02月24日

自己マネジメント七つの心得

今、私が加入しているメーリングリストで反響を呼んでいるドラッカー博士の「自己マネジメント七つの心得」です。

けっこう手帳に貼ったりしている人が意外と多いんです。実は私も手帳に貼り付けました。

「経営者は何で標語みたいなものを壁に貼ったり唱和するのかね」と嘆いている大学の経営学の先生もいました。しかし、人は学校で言う当たり前のことが毎日できないのです。だから、手帳に貼って「いかん。いかん」と反省して、少しでも学校で言う当たり前のことをしようとするのです。

当たり前のことが、いつもすべてできる会社は、きっとすごい優良企業でしょう。

一つ目、いつまでも諦めずに、目標とビジョンをもって自分の道を歩き続ける。

二つ目、人が見てないところでも最善を尽くす。

三つ目、一つの事に集中し、常に新しいテーマに取り組む。

四つ目、定期的に検証と反省を行う。

五つ目、成果をあげるために仕事が要求するものは何かを考える。

六つ目、何かを行うときは、期待する結果を書き留め、一定期間後に実際の結果と照合する。

最後に、どういう人間として憶えられたいかを年齢の節目ごとに考える。

けっこう手帳に貼ったりしている人が意外と多いんです。実は私も手帳に貼り付けました。

「経営者は何で標語みたいなものを壁に貼ったり唱和するのかね」と嘆いている大学の経営学の先生もいました。しかし、人は学校で言う当たり前のことが毎日できないのです。だから、手帳に貼って「いかん。いかん」と反省して、少しでも学校で言う当たり前のことをしようとするのです。

当たり前のことが、いつもすべてできる会社は、きっとすごい優良企業でしょう。

一つ目、いつまでも諦めずに、目標とビジョンをもって自分の道を歩き続ける。

二つ目、人が見てないところでも最善を尽くす。

三つ目、一つの事に集中し、常に新しいテーマに取り組む。

四つ目、定期的に検証と反省を行う。

五つ目、成果をあげるために仕事が要求するものは何かを考える。

六つ目、何かを行うときは、期待する結果を書き留め、一定期間後に実際の結果と照合する。

最後に、どういう人間として憶えられたいかを年齢の節目ごとに考える。

Posted by わくわくなひと at

12:15

│Comments(0)

2010年02月23日

松岡正剛『知の編集術 発想・思考を生み出す技法』

~すっかり失せてしまったノウハウ本への関心~

最近はノウハウ本や教科書みたいな本に、すっかり関心を持たなくなってしまった。ビジネス本、マーケティング関係、経営学関係・・・。30歳前後くらいから、よくこんな本を読んできたものだ。

何で興味が失せたのだろう?たぶん経営という自分の意識や行動の結果を、そのまま味わってしまう、当事者としての立場にいるからだと思っている。

その半面、人の気持ちを表現した小説、経営者の体験談、生の消費者の話などに感動することが多い。正直、半分仕方なく読んでいる本もあるが、教科書的なものの内容に底の浅さを感じてしまうことが多い。

~さほど驚きは得られず~

松岡正剛のこの本もノウハウ本の部類に入るのだろう。昨年、太宰府の九州国立博物館での松岡氏の講演会には大勢の人が詰めかけていた。福岡の丸善でも、“松岡もの”による本や棚割を見かける。ファンも多そうだ。

この本も、以前、買っていて読んでいなかったものだが、「読むことにするか!」という気持ちで最後まで読むことになった。

読んだ結果を一言で言うと、さほど驚きはなかった。つまり、「へぇ、そうなんだ」と思う回数が極めて少なかった。松岡氏の言う“編集”は、もっと深いことを言っているそうだ。私のつたない読解力では、どうも、ちまたに溢れる情報をどう見るのか、脳の中でどう位置づけたり解釈していくのか・・・そんなことが“編集”らしい。

~この本を読んでも、すぐ“編集”頭にはなれない~

三分の一くらい読み進むうちに、「あ!このことはやっている」「こんな頭の使い方はしていない」などノウハウの数々を自分に照らし合わせる作業をやっていた。

暗記や覚えることではなく、頭の中でどう情報を組み立てて、創造していくか。そんなことのノウハウ本だったと思う。

しかし、これを一度読んだとしても、そんな頭になることは決してできない。日々の遊びや仕事の中で楽しみながら訓練していく以外にないと、私は思う。

上の文章とは何の関係もないが、以下は備忘録的にメモしておきたいものである。

・夢中になっている遊びを自分で実況放送するのが好きになった。・・・最近、行ってないが、私はジムのロードランナーでよく実況中継していた。

・「ごっこ」は模倣という学習の基礎を、「しりとり」は言葉やイメージのつながりを学ぶための基礎を、「宝さがし」はヒューリスティック(発見的)な思考やそのための準備をしていく必要性を、それぞれ学習するための基礎にあたっている。

・パイディアはその場に臨んで興奮に入る状態のことを、ルドゥスとはわざわざ困難に立ち向かう忘我の意識の状態のことをいう。パイディア的になることもルドゥス的になることも、そこには利得を越えるものがある。無償でもかまわないという気分になってしまうのである。この無償性が重要である。遊びがこうしたパイディア性(興奮)とルドゥス性(困難)をもっていることは、遊びが欲得ずくではなく広まっていく本質をもっていることを示すとともに、ついつい欲得ずくになる大人たちの遊びからは遊びの本質が薄れていったことを説明する。・・・これは今開発中の商品の重要な指標だ。

・私はこれまでずいぶんと多くの人から「ぼくはあまり本を読まないようにしている」と聞いてきた。・・・これまでヒット商品を連発してきた私の師匠が同じことを言っていた。創造性と関係あるかもしれない。

・世阿弥はその「ものまね」を「稽古条々」として不断に培うことを奨励した。

・見るとは、二度以上見ることである、このマルセル・デュシャンの言葉を忘れないでほしい。・・・何か感じる言葉だ。

最近はノウハウ本や教科書みたいな本に、すっかり関心を持たなくなってしまった。ビジネス本、マーケティング関係、経営学関係・・・。30歳前後くらいから、よくこんな本を読んできたものだ。

何で興味が失せたのだろう?たぶん経営という自分の意識や行動の結果を、そのまま味わってしまう、当事者としての立場にいるからだと思っている。

その半面、人の気持ちを表現した小説、経営者の体験談、生の消費者の話などに感動することが多い。正直、半分仕方なく読んでいる本もあるが、教科書的なものの内容に底の浅さを感じてしまうことが多い。

~さほど驚きは得られず~

松岡正剛のこの本もノウハウ本の部類に入るのだろう。昨年、太宰府の九州国立博物館での松岡氏の講演会には大勢の人が詰めかけていた。福岡の丸善でも、“松岡もの”による本や棚割を見かける。ファンも多そうだ。

この本も、以前、買っていて読んでいなかったものだが、「読むことにするか!」という気持ちで最後まで読むことになった。

読んだ結果を一言で言うと、さほど驚きはなかった。つまり、「へぇ、そうなんだ」と思う回数が極めて少なかった。松岡氏の言う“編集”は、もっと深いことを言っているそうだ。私のつたない読解力では、どうも、ちまたに溢れる情報をどう見るのか、脳の中でどう位置づけたり解釈していくのか・・・そんなことが“編集”らしい。

~この本を読んでも、すぐ“編集”頭にはなれない~

三分の一くらい読み進むうちに、「あ!このことはやっている」「こんな頭の使い方はしていない」などノウハウの数々を自分に照らし合わせる作業をやっていた。

暗記や覚えることではなく、頭の中でどう情報を組み立てて、創造していくか。そんなことのノウハウ本だったと思う。

しかし、これを一度読んだとしても、そんな頭になることは決してできない。日々の遊びや仕事の中で楽しみながら訓練していく以外にないと、私は思う。

上の文章とは何の関係もないが、以下は備忘録的にメモしておきたいものである。

・夢中になっている遊びを自分で実況放送するのが好きになった。・・・最近、行ってないが、私はジムのロードランナーでよく実況中継していた。

・「ごっこ」は模倣という学習の基礎を、「しりとり」は言葉やイメージのつながりを学ぶための基礎を、「宝さがし」はヒューリスティック(発見的)な思考やそのための準備をしていく必要性を、それぞれ学習するための基礎にあたっている。

・パイディアはその場に臨んで興奮に入る状態のことを、ルドゥスとはわざわざ困難に立ち向かう忘我の意識の状態のことをいう。パイディア的になることもルドゥス的になることも、そこには利得を越えるものがある。無償でもかまわないという気分になってしまうのである。この無償性が重要である。遊びがこうしたパイディア性(興奮)とルドゥス性(困難)をもっていることは、遊びが欲得ずくではなく広まっていく本質をもっていることを示すとともに、ついつい欲得ずくになる大人たちの遊びからは遊びの本質が薄れていったことを説明する。・・・これは今開発中の商品の重要な指標だ。

・私はこれまでずいぶんと多くの人から「ぼくはあまり本を読まないようにしている」と聞いてきた。・・・これまでヒット商品を連発してきた私の師匠が同じことを言っていた。創造性と関係あるかもしれない。

・世阿弥はその「ものまね」を「稽古条々」として不断に培うことを奨励した。

・見るとは、二度以上見ることである、このマルセル・デュシャンの言葉を忘れないでほしい。・・・何か感じる言葉だ。

Posted by わくわくなひと at

18:16

│Comments(0)

2010年02月17日

“千の風のなかに”が生まれる瞬間!

私の叔母の49日の法要が今週の日曜日にあります。

数日前の夜中には、コンマ数秒でしょうが、私の胸の上で若い女性の幻覚のようなものを見てしまいました。こんなことは祖母が亡くなった時以来なので二十数年ぶりくらいです。

偶然でしょうが、これがセレンディピティというのでしょう。

何日か前の熊日新聞の読書欄で紹介してあった一冊の本に興味を持ってしまいました。

井上文勝『「千の風になって」紙袋に書かれた詩』という今月、出版されたばかりの本です。日曜日に熊日を読んでアマゾンで注文し、月曜日に手に入り、その日のうちに読んでしまいました。

私はほとんどテレビを見ませんので、世の中の流行ものに関して非常に欠落しているところがあります。それでも、確か何年か前に、「千のかぁぜぇに・・・」という歌がよく流れていたことを記憶しています。

それ以上のことは知りませんでした。曲は違いますが、世界中で、特に追悼式で詠まれている詩だそうです。しかも、つい最近まで作者不詳ということで知られていたそうです。

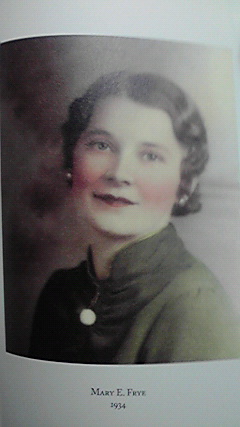

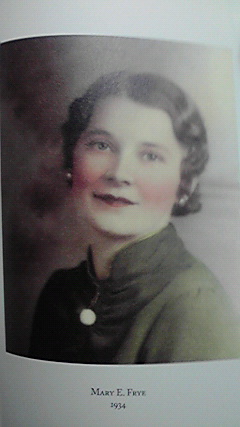

この本には不詳となっていた作者を調べていくプロセスが書いてあります。「自分が作者だ」と名乗る人がたくさんいる中で、一人のアメリカ人の女性に行き着きます。Mary E.Fryeという方です。

私の場合、創造性訓練のためのゲームのことをいつも考えていますので、次の部分が一番印象的でした。

第二次世界大戦の前、ヒトラーが力を付けてくる中で、ドイツに残してきた母親を亡くして悲しむユダヤ人の娘さんをなぐさめようとして、詩が浮かんでくる場面です。

マリーの耳の奥から、かすかな声が湧きあがってきた。マーガレット(ユダヤ人の娘)の母の声か、自分の母の声か・・・。濡れたまぶたを閉じ、うつむいてその声にじっと聞き入った。やがて、さだかでないその繰り返しがはっきりとした言葉となって語りかけてきた。

「・・・私のお墓の前にたたずみ泣かないで・・・」

うなずいて目を開けると、引き寄せた買い物の紙袋を破り取り、茶色の紙片にその声を書きつけはじめた。

気がつくと、黄昏せまる紫色の空に、三歳のときスプリングフィールドの駅で見たのと同じ宵の明星が輝いていた。

この本の中には、Maryが子供のころ孤児となったこと、その後、一生懸命生きていく姿が描かれています。そういった彼女の経験と思いの積み重ねが、ある強い思いを伴うきっかけや刺激によって詩が生まれてくる。その詩が生まれる瞬間が印象的でした。

以前、このブログで紹介しましたが、茂木健一郎さんや中野正剛さんの以下の表現と一致しているようです。

『かつて、情報という概念の本質について議論した時、松岡正剛は、「現代人は情報が横から来ると思っているけれども、昔の人は上から降ってくると思っていた」と言った。ここで「上から」とは、文字通り空間的な上方に由来するという意味ではない。この現実世界の中を流通して「私」にやってくるのではなく、自分の無意識の中から生成される何か、という意味である。』

Do not stand at my grave and weep,

(私のお墓の前にたたずみ泣かないで)

I am not there, I do not sleep.

(私はそこにはいません 眠っていません)

I am in a thousand winds that blow,

(私は吹きわたる千の風のなかに)

I am the softly falling snow.

(私は静かに舞い落ちる雪)

I am the gentle showers of rain,

(私はやさしい雨のしずく)

I am the fields of ripening grain.

(私はたわわな麦の畑々)

I am in the morning hush,

(私は朝の静けさのなかに)

I am in the graceful rush

Of beautiful birds in circling flight,

(私は優雅に舞いながら天高く昇っていく美しい鳥たちのなかに)

I am the starshine of the night.

(私は夜を照らす星光)

I am in the flowers that bloom,

(私は咲きほこる花々のなかに)

I am in a quiet room,

(私は静かな部屋のなかにいます)

I am the birds that sing,

(私はさえずる鳥たちのなかにも)

I am in each lovely thing.

(私は美しいもの、ひとつひとつのなかにいます)

Do not stand at my grave and cry,

(私のお墓の前にたたずみ嘆かないで)

I am not there. I do not die.

(私はそこにいません 死んではいません)

Mary E. Frye, 1932

数日前の夜中には、コンマ数秒でしょうが、私の胸の上で若い女性の幻覚のようなものを見てしまいました。こんなことは祖母が亡くなった時以来なので二十数年ぶりくらいです。

偶然でしょうが、これがセレンディピティというのでしょう。

何日か前の熊日新聞の読書欄で紹介してあった一冊の本に興味を持ってしまいました。

井上文勝『「千の風になって」紙袋に書かれた詩』という今月、出版されたばかりの本です。日曜日に熊日を読んでアマゾンで注文し、月曜日に手に入り、その日のうちに読んでしまいました。

私はほとんどテレビを見ませんので、世の中の流行ものに関して非常に欠落しているところがあります。それでも、確か何年か前に、「千のかぁぜぇに・・・」という歌がよく流れていたことを記憶しています。

それ以上のことは知りませんでした。曲は違いますが、世界中で、特に追悼式で詠まれている詩だそうです。しかも、つい最近まで作者不詳ということで知られていたそうです。

この本には不詳となっていた作者を調べていくプロセスが書いてあります。「自分が作者だ」と名乗る人がたくさんいる中で、一人のアメリカ人の女性に行き着きます。Mary E.Fryeという方です。

私の場合、創造性訓練のためのゲームのことをいつも考えていますので、次の部分が一番印象的でした。

第二次世界大戦の前、ヒトラーが力を付けてくる中で、ドイツに残してきた母親を亡くして悲しむユダヤ人の娘さんをなぐさめようとして、詩が浮かんでくる場面です。

マリーの耳の奥から、かすかな声が湧きあがってきた。マーガレット(ユダヤ人の娘)の母の声か、自分の母の声か・・・。濡れたまぶたを閉じ、うつむいてその声にじっと聞き入った。やがて、さだかでないその繰り返しがはっきりとした言葉となって語りかけてきた。

「・・・私のお墓の前にたたずみ泣かないで・・・」

うなずいて目を開けると、引き寄せた買い物の紙袋を破り取り、茶色の紙片にその声を書きつけはじめた。

気がつくと、黄昏せまる紫色の空に、三歳のときスプリングフィールドの駅で見たのと同じ宵の明星が輝いていた。

この本の中には、Maryが子供のころ孤児となったこと、その後、一生懸命生きていく姿が描かれています。そういった彼女の経験と思いの積み重ねが、ある強い思いを伴うきっかけや刺激によって詩が生まれてくる。その詩が生まれる瞬間が印象的でした。

以前、このブログで紹介しましたが、茂木健一郎さんや中野正剛さんの以下の表現と一致しているようです。

『かつて、情報という概念の本質について議論した時、松岡正剛は、「現代人は情報が横から来ると思っているけれども、昔の人は上から降ってくると思っていた」と言った。ここで「上から」とは、文字通り空間的な上方に由来するという意味ではない。この現実世界の中を流通して「私」にやってくるのではなく、自分の無意識の中から生成される何か、という意味である。』

Do not stand at my grave and weep,

(私のお墓の前にたたずみ泣かないで)

I am not there, I do not sleep.

(私はそこにはいません 眠っていません)

I am in a thousand winds that blow,

(私は吹きわたる千の風のなかに)

I am the softly falling snow.

(私は静かに舞い落ちる雪)

I am the gentle showers of rain,

(私はやさしい雨のしずく)

I am the fields of ripening grain.

(私はたわわな麦の畑々)

I am in the morning hush,

(私は朝の静けさのなかに)

I am in the graceful rush

Of beautiful birds in circling flight,

(私は優雅に舞いながら天高く昇っていく美しい鳥たちのなかに)

I am the starshine of the night.

(私は夜を照らす星光)

I am in the flowers that bloom,

(私は咲きほこる花々のなかに)

I am in a quiet room,

(私は静かな部屋のなかにいます)

I am the birds that sing,

(私はさえずる鳥たちのなかにも)

I am in each lovely thing.

(私は美しいもの、ひとつひとつのなかにいます)

Do not stand at my grave and cry,

(私のお墓の前にたたずみ嘆かないで)

I am not there. I do not die.

(私はそこにいません 死んではいません)

Mary E. Frye, 1932

Posted by わくわくなひと at

11:47

│Comments(0)

2010年02月14日

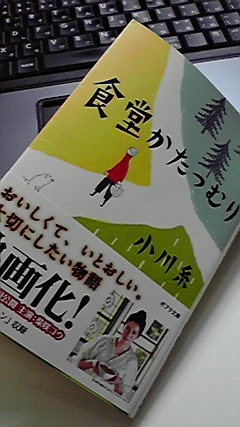

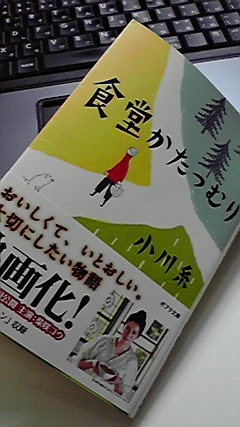

寝る前に読むと癒されます。「食堂かたつむり」

同僚から、「まあいい小説です」と紹介された本です。

借りて読んでみました。

寝る前に50から100頁ずつ。文章表現や感覚が豊かで疲れません。話の展開もゆったりとして、「まあいいかな」と思いました。

恋人のインド人がいなくなった何もないマンションの部屋の描写から始まります。そのショックで声も出なくなる。

山里みたいな自分のふるさとに帰って、“おかん”の家の横で「食堂かたつむり」を始めます。

料理のレシピがとにかく詳しい。よくは分かりませんが、女心が正直に感覚豊かに書き込まれているような気がしました。人や動物、植物も含めて、命や料理すること、食べることの意味、自然な営みなど、あまりの利便性に慣れた我々が忘れてしまった気持ちが気負うことなく書いてあるような気がしました。

この2月から映画が公開されているそうです。しかし、いつの間にか、高嶺の花の女優さんというイメージではなく、その辺の街で出会いそうな、ふつうの正直に生きている女性のイメージを持ってしまいました。

センテンスが短いさらさらとした文章ですが、さすが小説家。私とか似たようなものを見ているはずなのに、こんな濃い感じ方もしないし表現もできません。

1973年生まれの小川糸という女性は、少し気になる存在になりました。

何となく書き留めたくなった文は、以下の通りです。

・無花果の葉っぱのすき間から降り注ぐ光が、小川の底で舞い散っていた。

・カップ酒の瓶には花びらの先の先までぴんぴんとした色鮮やかな菊の花が活けられている。

・どれもが、懐かしくてくすぐったくなるような、けれど手のひらで今すぐ握りつぶしてしまいたくなるような景色だった。

・商店街のシャッターも、その人形の目のように下の方が少しだけ開いていた。

・村で唯一の洋菓子屋の前を通ると、換気口からもったりとした甘い匂いが流れてくる。

・海の底で時を止めて眠り続ける、昔の地方都市のようだった。スーパー・ヨロズヤの電飾が、生命維持装置のように点滅している。

・自分が本来の姿に戻れるような、しっかりと大地に根を下ろしたご馳走だった。

借りて読んでみました。

寝る前に50から100頁ずつ。文章表現や感覚が豊かで疲れません。話の展開もゆったりとして、「まあいいかな」と思いました。

恋人のインド人がいなくなった何もないマンションの部屋の描写から始まります。そのショックで声も出なくなる。

山里みたいな自分のふるさとに帰って、“おかん”の家の横で「食堂かたつむり」を始めます。

料理のレシピがとにかく詳しい。よくは分かりませんが、女心が正直に感覚豊かに書き込まれているような気がしました。人や動物、植物も含めて、命や料理すること、食べることの意味、自然な営みなど、あまりの利便性に慣れた我々が忘れてしまった気持ちが気負うことなく書いてあるような気がしました。

この2月から映画が公開されているそうです。しかし、いつの間にか、高嶺の花の女優さんというイメージではなく、その辺の街で出会いそうな、ふつうの正直に生きている女性のイメージを持ってしまいました。

センテンスが短いさらさらとした文章ですが、さすが小説家。私とか似たようなものを見ているはずなのに、こんな濃い感じ方もしないし表現もできません。

1973年生まれの小川糸という女性は、少し気になる存在になりました。

何となく書き留めたくなった文は、以下の通りです。

・無花果の葉っぱのすき間から降り注ぐ光が、小川の底で舞い散っていた。

・カップ酒の瓶には花びらの先の先までぴんぴんとした色鮮やかな菊の花が活けられている。

・どれもが、懐かしくてくすぐったくなるような、けれど手のひらで今すぐ握りつぶしてしまいたくなるような景色だった。

・商店街のシャッターも、その人形の目のように下の方が少しだけ開いていた。

・村で唯一の洋菓子屋の前を通ると、換気口からもったりとした甘い匂いが流れてくる。

・海の底で時を止めて眠り続ける、昔の地方都市のようだった。スーパー・ヨロズヤの電飾が、生命維持装置のように点滅している。

・自分が本来の姿に戻れるような、しっかりと大地に根を下ろしたご馳走だった。

Posted by わくわくなひと at

14:13

│Comments(0)

2010年02月13日

歴史が見たことのない未来・・・ネクスト・ソサエティ

P・Fドラッカー『ネクスト・ソサエティ 歴史が見たことのない未来がはじまる』。

実は福岡と熊本で今月下旬に開催されるドラッカー読書会の課題図書である。

この本の「第Ⅰ部 迫り来るネクスト・ソサエティ」を読んで、線を引きたいところに線を引いて、「なぜ、そこに線を引いたか」を語り合う。

この本は2002年の発行。収められている文章は2000年前後に書かれている。日本で出版されたばかりのころ一度読んだが、ほとんど記憶にない。

2002年当時よりも、2010年の今がネクスト・ソサエティの姿がより現実のものとなってきていることは確かだ。

まだ「第Ⅰ部 迫り来るネクスト・ソサエティ」を読んだばかりだが、予言書を後世の私が読んでいるという“わくわく感”がある。

冒頭の「はじめに」で、「急激に変化しつつあるのは、経済ではなく社会のほうである」と書いてある。さらに「本書の言わんとするとこは、一つひとつの組織、一人ひとりの成功と失敗にとって、経済よりも社会のほうが重大な意味をもつにいたったということである。」という。

社会の急激は変化とは、具体的にどのような流れなのか。そして、自分や自分の経営する会社は、この流れの中でどうなっていくのか?このことを本書が紐解いていくということであり、非常に楽しみである。

確かに、この10年近くの変化はものすごいものがあった。「ネクスト・ソサエティ」が迫ってきている。私も、急激に進む少子高齢化、インターネットの生活の隅々までの普及などから、決定的な影響を被ることになった。社会の変化とは、人々の意識と行動の変化の総体ということだろうか。確かに、私だけでなく多くの人々の意識と行動が変化してきた。一方で変わらない人、変わることを拒否する人たちもいた。今も、変化する人々と変化することを拒む人々が同居したり、軋轢を起こしながら、ネクスト・ソサエティに向かって時代を歩いているという感じである。

第一部の最後に「ネクスト・ソサエティをネクスト・ソサエティたらしめるものは、これまでの歴史が常にそうであったように、新たな制度、新たな理念、新たなイデオロギー、そして新たな問題である。」と書いてある。

第二部以降に、そのヒントが書かれているのか、楽しみだ。

実は福岡と熊本で今月下旬に開催されるドラッカー読書会の課題図書である。

この本の「第Ⅰ部 迫り来るネクスト・ソサエティ」を読んで、線を引きたいところに線を引いて、「なぜ、そこに線を引いたか」を語り合う。

この本は2002年の発行。収められている文章は2000年前後に書かれている。日本で出版されたばかりのころ一度読んだが、ほとんど記憶にない。

2002年当時よりも、2010年の今がネクスト・ソサエティの姿がより現実のものとなってきていることは確かだ。

まだ「第Ⅰ部 迫り来るネクスト・ソサエティ」を読んだばかりだが、予言書を後世の私が読んでいるという“わくわく感”がある。

冒頭の「はじめに」で、「急激に変化しつつあるのは、経済ではなく社会のほうである」と書いてある。さらに「本書の言わんとするとこは、一つひとつの組織、一人ひとりの成功と失敗にとって、経済よりも社会のほうが重大な意味をもつにいたったということである。」という。

社会の急激は変化とは、具体的にどのような流れなのか。そして、自分や自分の経営する会社は、この流れの中でどうなっていくのか?このことを本書が紐解いていくということであり、非常に楽しみである。

確かに、この10年近くの変化はものすごいものがあった。「ネクスト・ソサエティ」が迫ってきている。私も、急激に進む少子高齢化、インターネットの生活の隅々までの普及などから、決定的な影響を被ることになった。社会の変化とは、人々の意識と行動の変化の総体ということだろうか。確かに、私だけでなく多くの人々の意識と行動が変化してきた。一方で変わらない人、変わることを拒否する人たちもいた。今も、変化する人々と変化することを拒む人々が同居したり、軋轢を起こしながら、ネクスト・ソサエティに向かって時代を歩いているという感じである。

第一部の最後に「ネクスト・ソサエティをネクスト・ソサエティたらしめるものは、これまでの歴史が常にそうであったように、新たな制度、新たな理念、新たなイデオロギー、そして新たな問題である。」と書いてある。

第二部以降に、そのヒントが書かれているのか、楽しみだ。

Posted by わくわくなひと at

14:43

│Comments(0)

2010年02月10日

永井荷風「雨瀟瀟(あめしょうしょう)」から・・・

その頃のことと云ったとて、いつも単調なわが身の上、別に変わった話のあるわけではない。唯その頃までわたしは数年の間さしては心にも留めず成りゆきの儘送って来た孤独の境涯が、つまる処わたしの一生の結末であろう。此れから先わたしの身にはもうさして面白いこともない代りまたさして悲しい事も起こるまい。秋の日のどんよりと曇って風もなく雨にもならず暮れて行くようにわたしの一生は終って行くのであろうというような事をいわれもなく感じたまでの事である(永井荷風「雨瀟瀟(あめしょうしょう)」)。

中村明『名文』に引用してある文章の中で、何となく上の文が気になっています。

「此れから先わたしの身にはもうさして面白いこともない代りまたさして悲しい事も起こるまい。」

まだそんな心境にはなっておらず、現役の経営者として後10年は「落ち込むこともあるかも知れないが、サラリーマンをやっている時と比べると格段に面白い十年にしたい」と思っています。

しかし、30歳代や40歳代の、いわゆる将来を夢見ている人たちと話していると、「そう気負うなよ!」と思いながら、ふと自分は「もうとっくに人生の夏至は過ぎて晩秋が近づいている」と思うことがしばしばあります。

そんな時、特に東京か何かで慌ただしい時間を過ごしている時ほど、気負いのない「秋の日のどんよりと曇って風もなく雨にもならず暮れて行く」ような心境に憧れてしまいます。

中村明『名文』に引用してある文章の中で、何となく上の文が気になっています。

「此れから先わたしの身にはもうさして面白いこともない代りまたさして悲しい事も起こるまい。」

まだそんな心境にはなっておらず、現役の経営者として後10年は「落ち込むこともあるかも知れないが、サラリーマンをやっている時と比べると格段に面白い十年にしたい」と思っています。

しかし、30歳代や40歳代の、いわゆる将来を夢見ている人たちと話していると、「そう気負うなよ!」と思いながら、ふと自分は「もうとっくに人生の夏至は過ぎて晩秋が近づいている」と思うことがしばしばあります。

そんな時、特に東京か何かで慌ただしい時間を過ごしている時ほど、気負いのない「秋の日のどんよりと曇って風もなく雨にもならず暮れて行く」ような心境に憧れてしまいます。

Posted by わくわくなひと at

19:31

│Comments(0)

2010年02月05日

学者が書いた小説のような歴史書『朝日平吾の鬱屈』

この二日間、東京に行ってきましたので、移動時間中に、本を多少読むことが出来ました。

以前、このブログで紹介した中島岳志さんの歴史書『朝日平吾の鬱屈』を読み終えました。

朝日平吾は大正時代に財界の有力者を刺殺した、今で言うテロリストとして知られている人です。この朝日は、財界の有力者を刺殺した後、自らも自決。予め友人や右翼の大物、新聞社などに遺書を送りつけており、朝日本人よりも民衆を顧みない財界の金持ちの方が批判を浴びることになったことを資料などに基づいて紹介しています。

このような流れが当時の首相・原敬の刺殺を誘発し、昭和の226事件など次々と陰惨な事件が続いていくことなる、きっかけをつくったという説を本の中で展開しています。

天皇の赤子である日本人は、天皇を上にいただき、後はすべて平等のはずなのに、何で政財界の大物たちは富をむさぼるのかという義憤が、この朝日を動かした!・・・というのが当時の同情の背景です。

しかし、著者は限られた資料ながら、自分の意のままにならないと暴力や脅しなどの行動に出る、家族や友人などが忠告しても自己反省をすることはないなど、朝日の行動や性格を分析していきます。

非常に限られた資料という理由も、「へえ!こんなことがあるのか」というような内容が小説のように書いてあります。

朝日は、のたれ死になるのは避けたかったらしく、なぜ自分がこのような行動に至ったかを詳細に書き留めていたということです。もちろん中島さんによると、自己中心的な理由がたくさん書き連ねてあったということです。

このまとまった資料は朝日の墓がある寺が保管していたそうですが、Kという作家が寺の方から借りて、未だに返していないということも書いてあります。寺が返却を要請しても、これに応じてくれないことも書いてありました。

朝日のように、世の中から認められたいのに相手にしてもらえず、ついには大物を暗殺を思いつく。中島さんは、こんな事例は最近の凶悪事件でも、同様なことが認められると、相当な危機感を持って、この本を書いています。

1月31日付けの熊日新聞読書欄の中で、司馬遼太郎について「歴史学者でもない小説家が、歴史を偽造する。それを公共放送が大々的に流布する。この動きを危惧した老歴史家が、本書(『司馬遼太郎の歴史観』)を緊急出版した。」と書いてありました。

この本を読んでみないと分かりませんが、私がイメージする論文のような内容であると、ふつうの人はそれを読んでも少しもその時代の空気や雰囲気が分からないのではないかと思います。いろんな証拠などで実証はされているのでしょうが、ふつうの人が知りたいのは、その時代の人たちがどんなことを思いどう人生を送ったかということではないでしょうか。

中島さんの『朝日平吾の鬱屈』は、そんな時代の雰囲気や気持ちが司馬遼太郎ほどではないにしろ伝わってきます。

ただ、すぐ中島さんの次の本を読みたいという気分にならないのは、日本近代の負の部分に焦点を当てているからではないかと思います。

司馬遼太郎は、歴史の中の希望の部分、それも小説でしか表現できない気分や雰囲気を書いてきました。

先行きの見えない時代の中で、人が歴史に求めるのは、希望の部分ではないかと思います。

司馬さんはノモンハンなど昭和に手を付けようとしたが、とうとう書かなかったと、何かの本で読んだことがあります。それは、昭和という時代の中から希望を見いだせる人物を発掘できなかったからではないでしょうか。

以前、このブログで紹介した中島岳志さんの歴史書『朝日平吾の鬱屈』を読み終えました。

朝日平吾は大正時代に財界の有力者を刺殺した、今で言うテロリストとして知られている人です。この朝日は、財界の有力者を刺殺した後、自らも自決。予め友人や右翼の大物、新聞社などに遺書を送りつけており、朝日本人よりも民衆を顧みない財界の金持ちの方が批判を浴びることになったことを資料などに基づいて紹介しています。

このような流れが当時の首相・原敬の刺殺を誘発し、昭和の226事件など次々と陰惨な事件が続いていくことなる、きっかけをつくったという説を本の中で展開しています。

天皇の赤子である日本人は、天皇を上にいただき、後はすべて平等のはずなのに、何で政財界の大物たちは富をむさぼるのかという義憤が、この朝日を動かした!・・・というのが当時の同情の背景です。

しかし、著者は限られた資料ながら、自分の意のままにならないと暴力や脅しなどの行動に出る、家族や友人などが忠告しても自己反省をすることはないなど、朝日の行動や性格を分析していきます。

非常に限られた資料という理由も、「へえ!こんなことがあるのか」というような内容が小説のように書いてあります。

朝日は、のたれ死になるのは避けたかったらしく、なぜ自分がこのような行動に至ったかを詳細に書き留めていたということです。もちろん中島さんによると、自己中心的な理由がたくさん書き連ねてあったということです。

このまとまった資料は朝日の墓がある寺が保管していたそうですが、Kという作家が寺の方から借りて、未だに返していないということも書いてあります。寺が返却を要請しても、これに応じてくれないことも書いてありました。

朝日のように、世の中から認められたいのに相手にしてもらえず、ついには大物を暗殺を思いつく。中島さんは、こんな事例は最近の凶悪事件でも、同様なことが認められると、相当な危機感を持って、この本を書いています。

1月31日付けの熊日新聞読書欄の中で、司馬遼太郎について「歴史学者でもない小説家が、歴史を偽造する。それを公共放送が大々的に流布する。この動きを危惧した老歴史家が、本書(『司馬遼太郎の歴史観』)を緊急出版した。」と書いてありました。

この本を読んでみないと分かりませんが、私がイメージする論文のような内容であると、ふつうの人はそれを読んでも少しもその時代の空気や雰囲気が分からないのではないかと思います。いろんな証拠などで実証はされているのでしょうが、ふつうの人が知りたいのは、その時代の人たちがどんなことを思いどう人生を送ったかということではないでしょうか。

中島さんの『朝日平吾の鬱屈』は、そんな時代の雰囲気や気持ちが司馬遼太郎ほどではないにしろ伝わってきます。

ただ、すぐ中島さんの次の本を読みたいという気分にならないのは、日本近代の負の部分に焦点を当てているからではないかと思います。

司馬遼太郎は、歴史の中の希望の部分、それも小説でしか表現できない気分や雰囲気を書いてきました。

先行きの見えない時代の中で、人が歴史に求めるのは、希望の部分ではないかと思います。

司馬さんはノモンハンなど昭和に手を付けようとしたが、とうとう書かなかったと、何かの本で読んだことがあります。それは、昭和という時代の中から希望を見いだせる人物を発掘できなかったからではないでしょうか。

Posted by わくわくなひと at

20:36

│Comments(0)

2010年02月04日

森沢明夫『海を抱いたビー玉』

森沢明夫の『津軽百年食堂』を読んで、けっこうよかったかなと思いました。それで、もっと森沢明夫の世界を知りたくなって『海を抱いたビー玉』を読みました。

彼の小説は読みやすいし、疲れない。『津軽・・・』ほどでもないけど、ときどき美しい情景描写にも出逢える。

お酒を飲まない日、寝る前の眠り薬代わりに、ちびり、ちびり、読んで、最後は西鉄電車天神行きの二日市あたりで読み終えることができました。

この本の中では、昔懐かしいボンネットバスが意識を持っています。人から可愛がられることにより意識が目覚める。可愛がられないと意識が薄らいでゆく。そんなバスと、彼を取り巻く、よい人たちのストーリーが展開していきます。

森沢さんの小説には、ほとんど悪い人やずるい人が出てこない。そんなところがいいんだと思います。

気のせいでしょうが、私の心も浄化されているんでしょう。いろんな街ゆく見知らない人と何となく目が合った時、微笑みが返ってくることが多くなりました。

単なる勘違いで、ややもすると天然ボケの性格、風貌ですので、それに対する微笑みかも知れませんが、自分的には気分いいです。

彼の小説は読みやすいし、疲れない。『津軽・・・』ほどでもないけど、ときどき美しい情景描写にも出逢える。

お酒を飲まない日、寝る前の眠り薬代わりに、ちびり、ちびり、読んで、最後は西鉄電車天神行きの二日市あたりで読み終えることができました。

この本の中では、昔懐かしいボンネットバスが意識を持っています。人から可愛がられることにより意識が目覚める。可愛がられないと意識が薄らいでゆく。そんなバスと、彼を取り巻く、よい人たちのストーリーが展開していきます。

森沢さんの小説には、ほとんど悪い人やずるい人が出てこない。そんなところがいいんだと思います。

気のせいでしょうが、私の心も浄化されているんでしょう。いろんな街ゆく見知らない人と何となく目が合った時、微笑みが返ってくることが多くなりました。

単なる勘違いで、ややもすると天然ボケの性格、風貌ですので、それに対する微笑みかも知れませんが、自分的には気分いいです。

Posted by わくわくなひと at

00:26

│Comments(0)