2010年07月10日

「世界の中心で、愛をさけぶ」の作者は福岡在住です。

興味がなかったせいでしょうが、知りませんでした。

興味がなかったせいでしょうが、知りませんでした。小説「世界の中心で、愛をさけぶ」の作者、片山恭一さんは福岡市東区に住んでおられるそうです。

10日付けの西日本新聞を見ていたら、メガネをかけた大人しそうな中年男性が大きく載っており、そう書いてありました。51歳だそうです。

まあ、それだけなら、私もわざわざブログに書き留めることはないのですが、今度、書かれた長編小説に興味を持ってしまいました。やはり、作家はすごいことを考えているもんですね。以下は西日本新聞からいただきです。

執筆3年。タイトルは『静けさを残して鳥たちは』(文藝春秋)です。

構想の発端になったのは「現代における『喪』とは何だろう」という思いだそうです。

今の普段の生活では弔いの意識は希薄です。「今の日本社会では、人の死をどうとらえればいいか分からない人が大半だと思う。生死が分からない状況を抱え込んだ一人の女性が、日々何を考えるのか。そこから『喪』を描こうとした」そうです。

次の言葉もすごいと思いませんか?

「現代では、常に誰かとつながっている状態。恋愛の前提にあったすれ違いや齟齬が無くなり、“不在”を感じさせることで思いの深まりを描くことは難しくなってしまった。どんなにツールが発達しても埋められない“不在”が、死だった」。

「『恋』という言葉はもともと、死者へ思いを寄せる『魂乞(たまご)い』から来ていると言われている。魂に呼びかける歌、言葉から、文字が生まれて、ひょっとすると文学も、死者との関係から始まったのではないか」。

“セカチュー”には興味ありませんでしたが、今度の長編は読んでみたくなりました。

Posted by わくわくなひと at

19:54

│Comments(0)

2010年07月10日

デザインとは優れたビジネス戦略の一部であって、芸術ではない

ハルトムット・エスリンガー『デザインイノベーション デザイン戦略の次の一手』翔泳社(2010年5月10日初版第1刷)。

ハルトムット・エスリンガー『デザインイノベーション デザイン戦略の次の一手』翔泳社(2010年5月10日初版第1刷)。この本も丸善でないと出会えなかったと思います。店から入って5メートルほどの新書本新刊コーナーの横の棚に立てかけてありました。

帯の裏に、「デザインとは優れたビジネス戦略の一部であって、芸術ではない」と書いてありました。今、産業デザイナーといっしょに仕事をしていますが、彼も似たようなことを言っていたので手に取りました。私のコンテクストと丸善の人のコンテクストがシンクロした瞬間でした。まあ、一般向きではない本ですが、私の目が届く好位置に置いていただき丸善さんには感謝しています。

特に私の仕事のかなり部分は商品開発であり、デザイナーさんとのやり取りが今後ますます増えていきそうな感じです。そんなときの自分の姿勢を考える上で、とても大事なことだと思い、しばらく書棚に置いていましたが、読み始めることにしました。

帯の前には「iPadのプロトタイプはすでに1983年に存在していた」とあります。

スティーブ・ジョブズに信頼され、アップル製品の一時代を築いたエスリンガーが提言する「デザイン手動のイノベーション」とは?

「自己陶酔型の芸術家のひらめきでは、持続可能なビジネスモデルは築けない。」。では、どうしたらよいか?が、この本に書かれているはずです。

Posted by わくわくなひと at

19:14

│Comments(0)

2010年07月10日

政治家を翻弄する世論調査の数字・・・西日本新聞

10日付けの西日本新聞1面に「世論調査 数字に翻弄」「見えない有権者、強まる依存」「小泉政権発足後、頻度増す」、「世論調査「政治を左右」」「蒲島郁夫・熊本県知事に聞く」など、世論調査の結果に翻弄される政治家についてのレポートが載っていました。

10日付けの西日本新聞1面に「世論調査 数字に翻弄」「見えない有権者、強まる依存」「小泉政権発足後、頻度増す」、「世論調査「政治を左右」」「蒲島郁夫・熊本県知事に聞く」など、世論調査の結果に翻弄される政治家についてのレポートが載っていました。小泉内閣以降、人気投票に似た世論調査の結果が次の首相選びまで左右する、調査結果を見て出馬を断念する政治家の話など、政治全体が世論調査の数字に振り回されている状況がレポートされています。「政治が世論調査に過度に左右されると、政治家が自信の理念に従って行動しにくくなるのではないか」という記者の問いに対し、蒲島知事は「ポピュリズム(大衆迎合主義)はおかしい、信念に基づく政治をといわれるが、政治家になって分かったことだが、県民がどう考えているかは正直に言って気になる」「政治家は選挙が怖いから、民意、世論に敏感にならざるを得ない。それからどのくらい精神の自由を保てるかが大事。政治家が精神の自由を保つには、長期的なビジョンや信念が必要になる。私は政治方針を決める要因の一つと考えている」と答えています。

政治が世論調査の数字に翻弄されているように見える。これでいいのかという趣旨の記事だと思います。

昔の選挙を思い出すと、世論調査とは関係なく、選挙参謀の票読みで結果がだいたい予測できていたと言います。

例えば、こんな感じです。「今回の選挙の投票率は70%前後。それでいくと50,000票が当選ライン。どこの組織、団体、企業、どこの地域を抑えたので、55,000票は固い。これでいける。」。この事務所を取材した記者も、この候補が当選すると踏み、当選直後の万歳三唱のカメラの位置取りや取材記者の配分も決めていたということでしょう。

ところが今は、選挙事務所も報道機関も、世論調査や出口調査しか、しっかりした情報源がない。昔は選挙事務所にも報道機関にも選挙の神さまみたいな人材がいたわけですが、その神さまが世論調査になってしまったのではないでしょうか。

自分の投票行動が選挙事務所や報道機関に把握されている社会がいいと思うか。有権者の動きが見えづらい社会がいいと思うか。個人的には、今の社会がいいかなぁと思っています。

蒲島知事が言われているように、ビジョンや信念は企業でも大事です。しかし、これまで生き残ってきている企業の多くは、商品などの調査結果をそのまま鵜呑みにして右往左往するようなことはしていないと思います。ビジョンや信念を実現するための、あくまで参考情報として調査結果を活用しているのではないでしょうか。もちろん、リサーチ結果で右往左往している企業もあると思います。余計なお世話ですが、政治家や報道機関も、情報やデータに対するリテラシーが必要になってきたということでしょうか。

Posted by わくわくなひと at

18:46

│Comments(0)

2010年07月10日

Discover携書は直取引の書店しか置いていない!

東京・品川の「品川イーストワンタワー」に用事で行ってきました。

品川駅から回廊で結ばれている30階?建てくらいの今風の高層ビルです。

このビルの2階に「あおい書店」という本屋さんがあります。

店の広さは、熊本で言えば「まるぶん」さんくらいか?福岡の新天町周辺にいくつかある本屋さんよりも大きいスペースです。

この本屋さんで「え!そうなんだ」と、思うことがありました。

佐々木俊尚さんの『電子書籍の衝撃』をちょうど読んでいる最中でしたので、特に目が止まりました。

『電子書籍の衝撃』は置いてないけど、同じ佐々木さんが書いた『2011年新聞・テレビの消滅』文春新書はあります!みたいなPOPが貼ってありました。

熊日新聞か何かのベストセラーランキングで、東京のある書店のトップ10の中に『電子書籍の衝撃』は入っていたことを記憶しています。

なぜ、こんな比較的大きな書店に『電子書籍の衝撃』が置いてないのか?調べてみたくなりました。

すると、ディスカバー21の本は直取引する本屋さんしか仕入れられないらしいということが分かりました。つまり、取次(本の卸会社)を経て本を品揃えしている本屋さんには、Discover携書は置いてないということでしょうか。

あおい書店さんは、東京や愛知県を中心に全国展開している本屋さんです。福岡市内にもあります。そんな大きな書店チェーンにも置いてない本らしいということが分かりました。

そう言えば、『電子書籍の衝撃』は天神の丸善で買いました。熊本の書店でも置いてあるところは限られているのでしょうね。

それで、佐々木さんの本があまりにも面白かったので、POPにつられて、ほぼ同じコンテキストの二冊購入しました。

■佐々木俊尚『2011年 新聞・テレビの消滅』文春新書(2010年4月20日第8刷、2009年7月20日第1刷)・・・(帯)ビジネスモデルは崩壊した 米国ではNYタイムズでさえ倒産寸前。同じことが日本でも必ず起きる

・帰りの飛行機で途中居眠りしながら80頁読んでます。

■上杉隆『記者クラブ崩壊 新聞・テレビとの200日戦争』小学館(2010年4月6日初版第一刷)・・・(帯)官僚に操られる新聞・テレビは死んだ!国民から知る権利を奪う「記者クラブ問題」とは何か?

品川駅から回廊で結ばれている30階?建てくらいの今風の高層ビルです。

このビルの2階に「あおい書店」という本屋さんがあります。

店の広さは、熊本で言えば「まるぶん」さんくらいか?福岡の新天町周辺にいくつかある本屋さんよりも大きいスペースです。

この本屋さんで「え!そうなんだ」と、思うことがありました。

佐々木俊尚さんの『電子書籍の衝撃』をちょうど読んでいる最中でしたので、特に目が止まりました。

『電子書籍の衝撃』は置いてないけど、同じ佐々木さんが書いた『2011年新聞・テレビの消滅』文春新書はあります!みたいなPOPが貼ってありました。

熊日新聞か何かのベストセラーランキングで、東京のある書店のトップ10の中に『電子書籍の衝撃』は入っていたことを記憶しています。

なぜ、こんな比較的大きな書店に『電子書籍の衝撃』が置いてないのか?調べてみたくなりました。

すると、ディスカバー21の本は直取引する本屋さんしか仕入れられないらしいということが分かりました。つまり、取次(本の卸会社)を経て本を品揃えしている本屋さんには、Discover携書は置いてないということでしょうか。

あおい書店さんは、東京や愛知県を中心に全国展開している本屋さんです。福岡市内にもあります。そんな大きな書店チェーンにも置いてない本らしいということが分かりました。

そう言えば、『電子書籍の衝撃』は天神の丸善で買いました。熊本の書店でも置いてあるところは限られているのでしょうね。

それで、佐々木さんの本があまりにも面白かったので、POPにつられて、ほぼ同じコンテキストの二冊購入しました。

■佐々木俊尚『2011年 新聞・テレビの消滅』文春新書(2010年4月20日第8刷、2009年7月20日第1刷)・・・(帯)ビジネスモデルは崩壊した 米国ではNYタイムズでさえ倒産寸前。同じことが日本でも必ず起きる

・帰りの飛行機で途中居眠りしながら80頁読んでます。

■上杉隆『記者クラブ崩壊 新聞・テレビとの200日戦争』小学館(2010年4月6日初版第一刷)・・・(帯)官僚に操られる新聞・テレビは死んだ!国民から知る権利を奪う「記者クラブ問題」とは何か?

Posted by わくわくなひと at

15:43

│Comments(0)

2010年07月10日

本や若者に対する常識を覆す“すごい本”・電子書籍の衝撃

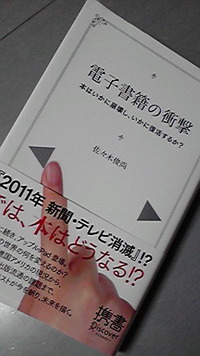

佐々木俊尚『電子書籍の衝撃 本はいかに崩壊し、いかに復活するか?』ディスカバー携書(2010年4月15日第1刷)を読みました。この本は、けっこうすごいことを書いています。佐々木さんという毎日新聞出身のジャーナリストが書いたものですが、若い人たちの意識と行動についての考察を面白く読ませていただきました。

佐々木俊尚『電子書籍の衝撃 本はいかに崩壊し、いかに復活するか?』ディスカバー携書(2010年4月15日第1刷)を読みました。この本は、けっこうすごいことを書いています。佐々木さんという毎日新聞出身のジャーナリストが書いたものですが、若い人たちの意識と行動についての考察を面白く読ませていただきました。木曜日に福岡から東京へ向かう飛行機の中で半分読んで、帰りの飛行機で読了するつもりでした。実際は50頁くらい読んだら意識がなくなり、気づいた時は着陸態勢。それでも、けっこう面白かったので、夜中に起き出して読んでしまいました。

何が面白かったか。10歳代から20歳代の若い人々の情報やメディアに対する意識と行動がさりげなく分析されていたことに驚きました。インターネットや携帯、ブログ、ツイッターなど情報ツールを取り巻く環境が激変しています。そういう中で若い人の意識と行動がどんな風になっているか?

私の娘は17歳ですが、ネットや携帯の使い方が明らかに私とは違う。たぶん若い人たちは、自分たちが私のような世代と違った意識や行動をしているという自覚は持っていないでしょう。情報やメディアに対する接し方が違うと感じるのは、過去のものとなりつつある古い接し方をしている我々の世代だけかも知れません。

本は売れなくなっている。それは若者の文字離れが原因でもなければ、本というコンテンツそのものの問題でもなく、徹底的に流通構造の問題であるというのが著者の主張です。

本というコンテンツを流通させるプラットフォームが、いまの日本では恐ろしいほどに劣化してしまっているから、本は売れなくなっていることが、この本で明らかにされていきます。

劣化の要因は、本を雑誌と同じようにマス的なやり方で流通させてしまったこと。二つ目は、書店が本を出版社から買い取るのではなく、預かる「委託制」という仕組みを導入してしまったこと、としています。

そのような状況の中で、若い人の意識と行動が変化している上に、これに応えるような電子書籍が登場し、流通構造が変化せざるを得ない状況が出現したということです。

本というコンテンツは生き残りそうです。しかし、出版社、取次、書店という、本を取り巻く業界は根本的な変革を迫られているのではないかということが、この本を読むと想像できるようになっています。

以下は、本の主張とは別に、特に私が書き留めておきたかった内容です。興味のある方は、お読みください。

■大量に本を読む秘訣は“寝ころんで読むこと”

■読書量を加速させる電子ブックの登場

■マスマーケティングの崩壊とコンテンツの細分化

■活字離れしていない若者。対応できていない出版、新聞業界

■ケータイ小説本の売れ方

■往来堂書店と丸善・松丸本舗

■大量に本を読む秘訣は“寝ころんで読むこと”

一年間に「たぶん百冊以上はちゃんと読んでいる活字中毒者」という筆者ですが、私もまったくそうなんです。

よく質問を受けます。「いつ読んでるんですか?」と。「暇見つけて読んでるだけ」と私は答えますが、この本を読んで、説明が足りなかったと思いました。

実は数学関係の本(自分なりに計算とかしたいので電卓とかパソコンが必要です)を除けば「ソファやベッドで寝ころんだ状態」で私は読んでいるのです。机に向かって背筋を伸ばして読んでいるわけではありません。もう10年近く前になりますか。ゴールデンウィークの間、3日間くらいで司馬遼太郎の「坂の上の雲」8巻?とそれ以外にも3冊くらいの本を読んで、3カ月くらい両手が上がらなくなりました(40肩と言われましたが、ちょっと違うかな?)。すべて寝ころんだ状態で読んだために体が異常をきたしたというワケです。

近く日本でも市販されるというキンドルは、「ソファやベッドで寝ころんだ状態でも読める手ごろな大きさと軽さで、しかも紙の本の大きさと同じくらいの画面と読みやすさを備えている」そうです。この本によると、キンドルは300グラム足らず、iPadは700グラム。本はリラックスして寝ころんだ状態で読むものですので、この差は大きいですね。本読みにとってのポイントは、だれも公言はしませんが“寝ころんだ状態”やリラックスして読めるかどうかだと思います。

■読書量を加速させる電子ブックの登場

電子ブックの登場によって、いつでもどこでもどんな場面でも、自分が読みたいと思った文章を読めるようになるのです。これで外泊するときに何冊か必ずバッグに入れて、ふうふう言うこともありません。このことを本のアンビエント化と言うそうです。

■マスマーケティングの崩壊とコンテンツの細分化

ふつう書店では新刊本が目立つように並んでいますが、電子ブックになると既刊本も有名でない本も同じようにリストに並ぶことになります。iTunesを使っている若い人の間では、何が今流行っている曲かよりも、自分が聞きたい曲、自分に心地よい曲を選んで聴くという行動が主流になってきているそうです。今、聞いている曲がいつ作曲されたのかも知らないで聞いているそうです。本もそうなる可能性が高いと、著者は予言しています。つまり、「みんなが買っているから私も」という付和雷同的な「記号消費」(ジャン・ボードリヤール)とは違った消費者行動が広まってきて、マスマーケティングが通用しなくなることを意味しています。つまり、音楽業界のようにメガヒットは少なくなり、買う本が個性化、多様化するということです。

新聞も新聞紙というパッケージに基づいて、政治面、経済面、文化面、社会面という流れで読むのではなく、多くのネットユーザーはRSSリーダーから拾い読みするか、あるいは記事を紹介するブログのリンクからたどって新聞記事に直接たどり着くような方法にシフトしているようです。新聞記事や動画、音楽などのコンテンツがバラバラに細分化され、断片化して流通するというマイクロコンテンツ化が、消費者の行動によって促進されています。

■活字離れしていない若者。対応できていない出版、新聞業界

出版業界や新聞業界の人、評論家などが「若者の活字離れが深刻化している」「教養が失われた」と眉をひそめているという話をよく聞きます。しかし、小学生が図書館で本を借りた冊数は2009年11月時点で過去最高を記録。高校生の図書館の利用回数や本を読んだ冊数も増えているそうです。統計から言えることは、「いまの若い人たちは、ものすごく本を読んでいる。」。ブログや掲示板やSNSでの「読む」という行為を含めれば、現在の若者は活字にきわめて親和性の高い世代であると、著者は指摘します。

「インターネットの文なんて断片的で短いものばかりだろう。そういう短絡的なものばかり読んでいたら頭が悪くなる。」といった誤った思いこみをしている人は多いと思います。私も、そう思っていました。しかし、私のブログもそうですが、「ブログやニュースサイトを中心にものすごく長い記事が大量に配信されており、それらの多くはパソコンの液晶画面で読まれています。」ということです。若者は活字離れしていないが、出版業界や新聞業界など活字のビジネスが対応しきれていないと著者は主張しています。

■ケータイ小説本の売れ方

ケータイ小説の読者は、自分の好きな小説が書籍化されると、ひとりで4冊購入するというのが読者の典型的なパターンだそうです。一冊は自分が読むため、二冊目は自分の部屋に飾っておくためのもの、三冊目は保存用で、四冊目は友人に貸すための在庫だそうです。「読むコンテンツ」というよりは「宝物」的な存在であり、宝物を購入することによって、自分の好きな作家さんの夢を支えてあげようという気持ちを持っているそうです。ケータイ小説の魅力は、村上春樹のような現実に存在しないような男の話ではなく、谷川流の明らかにオタクの文脈の中でしか描かれない表現でもなく、日常の会話や情景など圧倒的なディテールのリアリティにあるそうです。これが特に地方に住んでジャージを着ているような男の子や女の子に支持されている理由ということです。「私と同じ会話をしている」「私と同じ経験をしている」と感じることで、自分と他の人々が同じ空間を共有しているような感覚につながるとしており、コンテンツではなくコンテキスト(文脈)としての要素を持っていると分析しています。

バーチャル空間でプロフを読み、掲示板を読み、モバゲータウンで他人の日記を読み、どんどん活字文化の世界に入り込むという行動(たぶん私の娘もこれにはまってます)。それまで文字文化とほとんど関わっていなかった「地方の若者」というマスの集団が、ネットを経由して一気に活字の世界に流れ込んできているそうです。

■往来堂書店と丸善・松丸本舗

平台や書棚の本が何かよくわからないけど、惹き付けられるということがあります。逆に、どこにでもありそうな匂いの本屋さんがたくさんあります。何か惹き付けられる理由の一つが書いてありました。

東京・千駄木にある往来堂書店と丸善の松丸本舗のやり方です。取次のデータ配本とはまったく異なる、独自の考え方がこれらの店では実現されています。往来堂書店の安藤さん曰く「書棚は管理するものではなく、編集するものだ」。食品関連の事件が話題になっている時は、食品衛生法の本を並べ、そしてその周囲にはその食品の歴史をひもといた本など関連本を次々と並べるそうです。往来堂は「文脈」を店の側が編集し、店内をひとつの空間メディアとして見せているそうです。自分が買った本を振り返ってみると、自分の関心事や好み、思考パターンに沿った何らかの共通項や関連性があることが分かります。確かにそういった「文脈(コンテキスト)」というのがあり、それと共鳴すると、ついたくさん本を買うことになります。

丸善の松丸本舗は松岡正剛さんの「文脈」に沿って書棚がつくられているそうです。もう閉店しましたが、天神の丸善書店でも、独自のメッセージを感じとったものです。

これが今後の書店の生き残り策の一つでしょうね。熊本では、新市街の玉屋通りにある小さい本屋さんがそうだと思います。上通りの長崎書店さんからも多少、そのような香りが漂ってきますね。

Posted by わくわくなひと at

15:02

│Comments(0)