2011年08月02日

人生の原則を本気で刻みつけるための『7つの習慣』

スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』を読み始めました。まだ200頁そこそこですが、さすが全世界で2000万部という怪物本だけあって、けっこう衝撃を受けました。

スティーブン・R・コヴィー『7つの習慣』を読み始めました。まだ200頁そこそこですが、さすが全世界で2000万部という怪物本だけあって、けっこう衝撃を受けました。自分がここ数年追い求めていた課題に対する解決法が書いてありました。

何を追い求めていたかというと、けっこういろんな本を読みます。すると、「ぜひものにしたい」「頭や体に刻みつけたい」と思います。ところが数日も経つと、何のことだったか、すっかり忘れてしまうし、体も憶えていません。

人はどうしているのか?気になりましたので、読書会なんかで人の言葉とその後の動きなどを観察していました。けっこう偉そうなことを言っているが、その人が言葉通り実践しているかというと、そうでもなさそう。特に、その人が慌てた時などをつい見てしまうようなこともあり、見苦しいと思ったりしたこともありました。

この『7つの習慣』には体に刻みつける方法や考え方が書いてありました。自信はありませんでしたが、自分で自分をだますつもりでやっている方法が間違いではないことが書いてありました。つまり、本気で本や教えを身につけたいと思ったら、みんなやることなんですね。

何のことかというと、そうしたいと思ったことや自分への戒めを、いつも目に入る壁に貼っておくやり方です。

今、福岡の事務所に貼っているのは、「決意からすべては始まる」「『できない』では『できない』」「成功するまで続けて成功」というはがきです。今、このブログは熊本で書いていますが、全部、ちゅうに憶えています。

昔、経営戦略の授業で、こんな指摘があっていたことを思い出しました。

よく日本の会社の社長室に行くと、「和」とか「誠」とかの額縁が掛けてある。これが何の意味があるのか?これで売上や利益がとれるのか?これで社員がついていくのか?ダメですね。もっと具体的な目標やビジョンを描かないと・・・

当時の私は、「そうかもしれん」と思いながらも、それではと、模範解答として示された外国企業のミッションステートメントを見ても、何か心動かされるものはありませんでした。

それで『7つの習慣』を読むと、人の生き方に関わる原則が大事だと書いてあります。バカにされたはずの日本の社長さんは、たぶんご自分の経験から生き方の原則を壁に掛けられていたはずです。大学教授と名もない中小企業の社長さんと、どちらが経営や人生の生き方をよく理解されているか。中小企業の社長さんに1票ですね。

もう一つ。『7つの習慣』を読んで頭に浮かんだ人生の原則があります。

それは高校の時に教壇の中央に掲げてあった校訓です。この校訓は、けっこう厳しい時や決断の局面で頭をよぎります。別に憶えようと思って憶えてわけではありませんし、高校生の時は意味も何となくという感じでしたが、憶えているのです。明治の人たちが若い人たちに向けて人生で大事なことを教えてくれていたのです。

正倫理 明大義(倫理を正し、大義を明らかにす)

重廉恥 振元気(廉恥を重んじ、元気を振るう)

磨知識 進文明(知識を磨き、文明を進む)

これは、『7つの習慣』に書いてあった生き方の原則です。それがチンケな私の会社の意思決定にも役立っているのです。

「信頼という土台がなければ、永続的に成功することはあり得ない」とも『7つの習慣』に書いてあります。この校訓に書いてあることは、信頼という土台をつくるための生き方の原則であることを改めて理解したという気分です。

それと「第一の習慣」に書いてある「自己責任の原則」。「問題は自分の外にあると考えるならば、その考えこそが問題である。」。「人生の責任を引き受ける」。

このことは、会社を起業する時に、周りの先輩(刑事OB)から徹底して教え込まれた記憶があります。「決してだれかの責任にしてはいけない」「環境や景気のせいにしてはならない」「人から悪口を言われても、決してその人の悪口を言ってはならない」・・・。

今から思えば、これが経営者の第一原則だったわけで、先輩はそれを渾身のエネルギーで私に伝えていただきました。

心底から正直に「今の状況はこれまで私が行ってきた選択の結果だ」。まだ心底思っているか不安ですが、いろんな場面で、この言葉は浮かぶようになっています。

その分、サラリーマンの時と比べて、体と時間は別にして心は自由です。

ところで、コヴィーさんの写真を見て、ひょっとして宇宙人?と正直思いました。私は正直者でしょうか。宇宙から懲罰を与えられるかも知れません。

Posted by わくわくなひと at

22:42

│Comments(3)

2011年08月02日

ギョッ!本という怪物に囲まれる「丸善・丸松本舗」

先週末、東京駅の近くにある「丸善 松丸本舗」に行ってきました。

先週末、東京駅の近くにある「丸善 松丸本舗」に行ってきました。実は昼食をとりながらの打合せでしたが、私のわがままで「丸松本舗」のあるビルの地階での喫茶にしてもらいました。

今、東京へ出向いた時の楽しみは、松岡正剛さんが入れ込んだ何万冊という本が売ってある「丸松本舗」に行くことです。

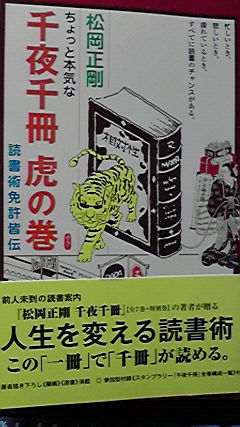

つまり、本はどんな情報も知識も食べ尽くす貪欲な怪物であり、どんな出来事も意外性も入れられる無限の容器であり、どんな遠い場所にも連れていってくれる魔法の絨毯なのです。(松岡正剛『ちょっと本気な 千夜千冊 虎の巻 読書術免許皆伝』18頁)

ただ今回は不用意でした。本という怪物を前にして、どう対処していいか分からない。何万冊という積み重ねられた本を見るだけで、何万という著者の得たいの知れないエネルギーを感じてしまいます。

そこには日常生活で感じる「ごまかし」「その場つくろい」「かっこつけ」「封建社会的な上下関係」などは存在しない。こういったことを題材にした本はあっても、著者が正面から真、善、美に対して格闘した存在感を肌で感じるものばかりです。

読書では、このように著者の異様な目に出会うことがとても大事なんです。そこでギョッとしたい。わかったふりをするのが一番つまらない読書法。読書はね、脱帽したり、投げとばされるのがいいんです。いや、読書で傷ついたほうが、世の中で他人に傷つけられたり、他人を傷つけたりしないかもしれない。(同36頁)

これは同感します。本を読んで「ギョッとしたい」「脱帽したい」「投げ飛ばされたい」。そう思います。だれかの著作を読んで「わかったふり」をしたり、「俺が一番知っている」という方にたま~にお会いしますが、「そう簡単に人や著者のことがわかるかなぁ?」と常々思ってきました。

「この本にこう書いてあることはこう解釈すべき」という話しは面白くありません(法学系ではないからか?)。そんなことはどうでもよくて、その文章を読んで自分の頭に浮かんできたこと、連想したことに興味がありますので、努めて本の端に書き留めるようにしています。

「エッ」とか驚きがあり、連想や妄想を楽しめるから、本はやめられまへん。

Posted by わくわくなひと at

14:23

│Comments(2)