2011年01月27日

経営の原則は一つ。小宮さんも安江さんも同じことを指南!

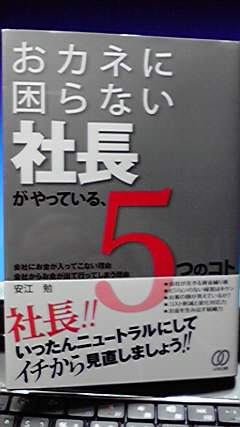

安江勉『おカネに困らない社長がやっている、5つのコト』ぱる出版(2010年9月7日初版)。あからさまなタイトルですけど、中身はまともなことが書いてありました。

安江勉『おカネに困らない社長がやっている、5つのコト』ぱる出版(2010年9月7日初版)。あからさまなタイトルですけど、中身はまともなことが書いてありました。内容は小宮一慶さんの『社長の教科書』とほぼ同じ。大学受験の時を思い出しますが、同じ参考書を20~100回くらいは読んだり書いたりしないといけないものかも知れません。だから、経営や社長業の真髄、真実は一つということになるのかなと思いました。「本でなくても、みんな同じことを言ってるもんね」とも思いました。しかし、実践すること実現することは別の次元です。なかなかできることではないので、みんなが同じことを指南する。当たり前のことを実践するのは難しい。しかし、私は少しでも実践し、夢を実現する義務がありますので、こんな本を何度でも繰り返し読むことになりそうです。小宮さんの本より安江さんの本の方が中小零細企業の社長さん向けのような気配を感じました。要は実践、行動すること。

以下は、特に体に染みこませたいことです。

・会社に「お金」が流れる状態にするには、①しっかりと売上を確保して会社に入るお金を増やすこと、②コストを抑えて会社から出て行くお金を減らすこと、③次の成長機会のために会社にお金を残すこと、

経営の原則を理解し、当たり前のことを徹底的に行っているかどうか。

会社が「儲け」を生み出すための原則は、

①数字で正確に把握する

②ビジョン・戦略・計画を明確にする

③お客様を知る

④変化を当然のこととする

⑤強い組織をつくる

■ビジョンをつくる

・理念やビジョンはただあるだけでなく、組織に浸透して初めて効果を発揮する

・「経営理念」とは、会社の存在理由や使命、基本的な価値観を明にしたもので、組織にあっては行動規範のようなもの

・「経営ビジョン」とは会社が目指すべき理想的な将来像であり、期限の明確な到達点といったもの

・経営理念は追い求め続けるもので、その過程として将来のある特定の時点で、こうあるべき・こうありたいという状態がビジョンになる

・経営理念やビジョンはしっかりと明文化する。さらに内容的に共感でき、社員の腑に落ちるものでなければならない。こうした姿勢や考え方がお客様にも伝われば、信頼や評価につながり、最終的には会社の「儲け」になる。

■自社の強みは必ずある

・お客様がなぜ自社の商品を買ってくれるのかを考えれば、そこには他社と比べた何らかの競争優位なポイントがある。そのポイントこそ、お客様に貢献するポイントであり、「儲け」を生み出す源泉である。

・Q(クオリティ・品質)・C(コスト・価格)・D(デリバリー・納期)・S(サービス)の視点は強みを探すときに役立つ

・自社の強みを継続していくことが大事

・経営資源に乏しい中小企業では、強みにフォーカスして資源集中を図り、強みをより強くすることは効果的な戦略である

■外部環境の変化を捉えたうえで、自社の内部環境を整えていくことは、会社の今後の戦略、つまり事業の方向性を決めていくために必要不可欠

・今の事業領域にとどまらず、今ある強みをさらに活かせる事業機会は他にないかを検討

・環境変化に合わせて社内体制を整え、厳しい中で生き残っていくためには社長としての視野の広さが問われる

・業界のみならず社会全体の状況をチェックし、今後はどのように変化していくのかを見極める

■目標には根拠が必要

・会社として設定する目標が備えるべき要件は、①必要性②具体性③測定可能性④期限⑤実現可能性

・②具体性③測定可能性については具体的な到達点を描かなければ社員に伝わらず目標が組織に浸透しない

・数値目標を盛り込んだ目標とし、定性的な内容であっても到達した状態が具体的にイメージできるようにしておかなければ期限を迎えたときに到達の可否やレベルが判断できず、その努力の成果を正確に測ることができない

・期限のない目標は単なるスローガンである

・いつまで達成するのかが明確でなければ本気で取り組めない

・目標に関してはその設定プロセスに社員を巻き込むということが非常に有効

■頑張れば達成できると確信できるか

・達成できない要因の一つは設定プロセスに写真が関与せず、目標達成の必要性を理解していないこと。達成しても自分自身に得るものはないと感じていること

・簡単な目標ではないけれど頑張れば達成できなくもないと感じられるレベルを設定

・目標レベルを成り行きから少し伸ばして成果を大きくする。この目標達成を目指して頑張ると、取り組んだ自分自身のスキルも伸ばすことができるもの

・会社の変革、経営革新といったものは、挑戦姿勢がないと為し得ない

・変えてはいけないものは経営理念と挑戦する文化

■本当のお客様は誰なのか

(全米マーケティング協会の1985年のマーケティングの定義)

・マーケティングとは、個人や組織の目標を満足させる交換を創造するための、アイデア・製品・サービスのコンセプト、価格、プロモーション、流通を計画し、実行するプロセスである。単に市場調査や広告宣伝といったものではなく、お客様のニーズに基づいた製品を企画・生産し、お客様に買っていただくまでのプロセス全般を表すもの

(P・ドラッカー『マネジメント』より)

・「マーケティングの理想は販売を不要にすることである。」。つまり、単に「売る仕組み」ではなく、「いかにお客様の潜在的なニーズをくみ取り、製品として具現化し、世間に知らしめ、お客さまが買わずにいられないという状況をつくるか」というもの。

・「真のマーケティングは、(中略)顧客からスタートする。『われわれは何を売りたいのか』ではなく、『顧客は何を買いたいか』を考える。」つまり、お客様視点で考えるということがマーケティングには必要

・(下請け企業は)元請企業と一緒にその先のエンドユーザーに貢献する製品作りを行うことができれば、真のパートナーシップを築くことができる

以下は3日の夜に抜き書きした内容です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・

1.会社を数字で把握する

「良い会社」とは「継続する会社」

・会社に「お金」が流れる状態にするには、①しっかりと売上を確保して会社に入るお金を増やすこと、②コストを抑えて会社から出て行くお金を減らすこと、③次の成長機会のために会社にお金を残すこと、

経営の原則を理解し、当たり前のことを徹底的に行っているかどうか。

会社が「儲け」を生み出すための原則は、

①数字で正確に把握する

②ビジョン・戦略・計画を明確にする

③お客様を知る

④変化を当然のこととする

⑤強い組織をつくる

・自社の商品やサービスはどのような特徴があり、どのような点が評価されているのか。

・受注を優先するあまり取引先から提示される支払条件を無条件で受け入れていないか。

・「売掛金」「受取手形」「在庫(棚卸資産)」は入ってくるはずのお金。「買掛金」「支払手形」は出ていくはずのお金。この差額のことを「必要運転資金」といいますが、この金額はあらかじめ用意しておくことが必要。

・売上高の80%は顧客の20%からの受注で構成されている。常に新しい得意先が開拓できていれば、思いがけない成長機会を得る可能性が高まります。

・多くのお客様の要望を聴いていると、自社の製品やサービスを新しい視点で改善していくヒントが得られます。業界動向にも強くなり、既存の得意先の考え方や戦略をより理解し先読みすることができるようになります。

・きちんと交渉できる立場を築きあげるためには、普段から緊張感を持って営業活動を行っていくこと、新規開拓を怠らないことが重要なのです。

・値下げするのは簡単ですが、入ってくるお金を同じにするためには、値下げの割合以上多く売る努力が必要となってくるのです。

・「営業担当者が悪い」とするのではなく、「営業担当者のやる気向上策を今まで考えてこなかった(実施してこなかった)自分自身が悪い」と考えるべきです。・・・自分自身に原因を求めれば、改善していく道が見えてくるはずです。

・小さなことでもまずはやってみる、これが大きな変革を実現するための第一歩なのです。

・仕入先や購買先を評価し、取引の見直しを行っていく姿勢がなければ、緊張感のない関係となって変化のきっかけを失ってしまいます。

・「販売費及び一般管理費」は、「粗利益」から支払わねばなりません。基本原則は「もらうお金はなるべく早く、払うお金はなるべく遅く」です。

・常に内製か外製かを適切に判断し、外注先をしっかり管理している会社は、外注によって利益を獲得できているはずです。

■借入金の返済は費用ではない

・「借入」に対する返済金は、いわゆる損益計算書上に勘定科目としては登場してきません。つまり、その期の経費として計上できる訳ではないのです。ですが、月々の返済というのは、まさに固定費と同じような性格を持っています。損益計算書上、今期は何とか黒字だから大丈夫だと考えていても借入金の返済によって現金は減ってしまっているという事態になるのです。

・借入金の返済は、考え方としては「税引後利益+減価償却費」からなされます。「減価償却費」とは、機械などを取得した金額を各期の費用として按分したお金です。機械などを購入した際に既に支払ってしまっているはずの金額を、使っている間に支払ったことにするという、いわば実態を伴ったお金ではありません。つまり、減価償却費として計上している時は、実際はお金として流出していないのです。ですから、「税引後当期利益」という今期獲得した利益と、実際には流出していない「減価償却費」という非資金費用を足したものが借入金返済の原資となるのです。

・もちろん借入金は短期よりも長期で借りる方が金利負担が小さく、資金繰りは楽になります。「出ていくお金はできる限り小さく、遅く」した方がよいのは原理原則です。

■「損益計算書」のポイントは「利益」

・最低限「売上総利益」と「営業利益」は確認

・「粗利」を把握して経営を行うことは、自社の儲けの仕組みが機能しているかどうかを判断する材料にもなるのです。

・「売上高」「費用」そして「粗利」の関係全体で捉える必要があります。少なくとも、「売上高」と「粗利率(粗利÷売上高)」には注目してほしいと思います。

・もう一つ確認すべきは「営業利益」です。これは「売上総利益」から「販売費及び一般管理費」を引いたもので、その会社の事業そのものが生み出している利益のことです。

・「販管費」とは、販売活動にかかる費用(例えば営業担当者の人件費や交通費、広告宣伝費など)と管理活動にかかる費用(例えば事務員の人件費や建物の減価償却費など)を足したものです。いわゆる「固定費」と呼ばれる費用ですが、この分は何としても利益を確保して賄う必要があります。でないと、お金に困るのは必至です。

・ではどこまで価格を下げられるのか。それは固定費が賄えるだけの利益が確保できるところが限界です。このラインを算出しておくことは、重要なポイントになります。

■貸借対照表こそがおカネの状態を示す

・貸借対照表は、ある時点での企業の財政状態を示す

・右側(貸方)は「負債の部」と「純資産の部」で、資金をどのように調達したのかが表示されます。銀行などから借り入れた場合は「負債の部」に表され、資本金など自らが用意した資金や今までの利益の内部留保が「純資産の部」に表されます。

・左側(借方)は「資産の部」で、調達した資金をどのような形で運用(保有)しているのかが示されます。

・銀行などから調達したお金(右側)が、ある時点で現金のままなのか手形なのか、建物や機械設備になっているのかといった、どんな状態になっているか(左側)を示したものです。

・左側の「資産の部」は、その中で上から大きく「流動資産」「固定資産」「繰延資産」に区分され、固定資産はさらに、上から「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」に分かれています。実はこの並びに意味があります。「流動資産」とは文字通り、動きやすい資産です。固定的な資産よりも現金に近い資産です。さらにこの「流動資産」の中でも、上から現金化しやすい順に並んでいます。つまり、上にあるほど資金繰りには良いと理解できると思います。

・右側(貸方)は上から「負債の部」「純資産の部」と並んでいます。資金調達の理想は無利息です。となると、自己資金である資本金や内部留保が多い方が良いはずです。借入してもすぐに返済しなければならない短期借入金よりも、長期借入金や社債の方が資金繰りには良いと理解できると思います。つまり、下に行くほど資金繰りには良いということです。

・重要なのはこれまで説明した構造を知ることです。そのうえで、分かっている勘定科目がどう変化しているのかをつかんでください。特に「現金預金」「受取手形」「売掛金」「棚卸資産」といった流動資産、「支払手形」「買掛金」「短期借入金」といった流動負債の動きは確認してほしいと思います。

・貸借対照表は決算だけでなく、損益計算書とともに毎月確認して変化を捉えておくことが必要です。

■経営分析

・より会社の実態をつかむためには、「額」だけでなく「率」の変化もつかんでおく必要があります。

・重要な指標は、①流動比率②当座比率③手元流動性比率④経常収支比率⑤自己資本比率です。

・①流動比率とは、流動資産÷流動負債で、会社の短期的な安全性を示します。流動資産とは現預金、売掛金、受取手形、すぐに現金化できる有価証券、棚卸資産など、1年以内に現金になると考えられる資産のことです。流動負債とは、支払手形、買掛金、短期借入金など、1年以内に支払いを行わなければならない負債です。理想としては2(200%)が望ましいと言われますが、日本ではそこまで高い数字の会社は多くありません。おおよそ1.2を目安にすると良いでしょう。

・②当座比率とは、当座資産÷流動負債で、これも会社の短期的な安全性を示します。当座資産は、流動資産から棚卸資産を引いたものと考えれば結構です。棚卸資産とは、すなわち在庫のことですが、在庫というのはすぐに現金化できるとは限りません。ですから、より確実性の高い流動資産に限ったものを当座資産として、よりシビアに短期の支払い能力を評価する指標となっているのです。

・③手元流動性比率とは、現預金に流動資産にある有価証券を足したものを月商(月平均売上高)で割ったものです。有価証券を考慮せず、よりシビアに現預金を月商で割ったもので考えても結構です。つまり、毎月の売上に対してどのくらいの現金を保有しているかを管理する指標です。目安とすれば、1.5~2ヶ月分は確保したいところです。

・④経常収支比率とは、経常収入を経常支出で割ったもの(経常収入÷経常支出)で、まさに資金繰りの状況を示す指標です。経常収入とは経常的な活動で入ってくるお金(営業収入+営業外収入)です。特別に発生した収入、例えば土地を売ったお金などは含まれません。経常支出(営業支出+営業外支出)も同様です。「売上高」と「収入」は同じではありません。売上高のうち、売掛金や受取手形になったものは現金ではありませんので省くことになります。また前期の売上で売掛金や受取手形になっていたもので、今期回収して現金となったものでは「収入」に入ります。「支出」に関しても同様に、実際に現金で支払った金額が対象です。つまり、実際の現金ベースで、入ってきた金額と出ていった金額の割合を見ているのです。もし1(100%)を切っていれば、借入などで運転資金を調達しなければ活動できないということになります。

・⑤自己資本比率とは、自己資本÷総資産で長期的な安全性を示す指標です。自己資本とは、総資産から負債を引いたものです。純資産の合計だと考えれば結構です。会社の資産を返済の必要のない自己資本で賄っていれば、余力のある会社と判断できます。自己資本比率は15~20%を目安に一定の比率を保っていければ良いと思います。自己資本には、毎期の利益の累計が剰余金として加算されています。むしろ重要なのは、この利益の内部留保です。赤字が極端に累積すると自己資本も減っていきます。減り続けると自己資本自体がマイナスになってしまいます。これがすなわち債務超過という状態です。債務超過になると、銀行からの借入は非常に厳しくなり、倒産のリスクが高まります。

2.ビジョン・戦略・計画を明確にする

■ビジョンをつくる

・理念やビジョンはただあるだけでなく、組織に浸透して初めて効果を発揮する

・「経営理念」とは、会社の存在理由や使命、基本的な価値観を明にしたもので、組織にあっては行動規範のようなもの

・「経営ビジョン」とは会社が目指すべき理想的な将来像であり、期限の明確な到達点といったもの

・経営理念は追い求め続けるもので、その過程として将来のある特定の時点で、こうあるべき・こうありたいという状態がビジョンになる

・経営理念やビジョンはしっかりと明文化する。さらに内容的に共感でき、社員の腑に落ちるものでなければならない。こうした姿勢や考え方がお客様にも伝われば、信頼や評価につながり、最終的には会社の「儲け」になる。

■自社の強みは必ずある

・お客様がなぜ自社の商品を買ってくれるのかを考えれば、そこには他社と比べた何らかの競争優位なポイントがある。そのポイントこそ、お客様に貢献するポイントであり、「儲け」を生み出す源泉である。

・Q(クオリティ・品質)・C(コスト・価格)・D(デリバリー・納期)・S(サービス)の視点は強みを探すときに役立つ

・自社の強みを継続していくことが大事

・経営資源に乏しい中小企業では、強みにフォーカスして資源集中を図り、強みをより強くすることは効果的な戦略である

■外部環境の変化を捉えたうえで、自社の内部環境を整えていくことは、会社の今後の戦略、つまり事業の方向性を決めていくために必要不可欠

・今の事業領域にとどまらず、今ある強みをさらに活かせる事業機会は他にないかを検討

・環境変化に合わせて社内体制を整え、厳しい中で生き残っていくためには社長としての視野の広さが問われる

・業界のみならず社会全体の状況をチェックし、今後はどのように変化していくのかを見極める

■目標には根拠が必要

・会社として設定する目標が備えるべき要件は、①必要性②具体性③測定可能性④期限⑤実現可能性

・②具体性③測定可能性については具体的な到達点を描かなければ社員に伝わらず目標が組織に浸透しない

・数値目標を盛り込んだ目標とし、定性的な内容であっても到達した状態が具体的にイメージできるようにしておかなければ期限を迎えたときに到達の可否やレベルが判断できず、その努力の成果を正確に測ることができない

・期限のない目標は単なるスローガンである

・いつまで達成するのかが明確でなければ本気で取り組めない

・目標に関してはその設定プロセスに社員を巻き込むということが非常に有効

■頑張れば達成できると確信できるか

・達成できない要因の一つは設定プロセスに写真が関与せず、目標達成の必要性を理解していないこと。達成しても自分自身に得るものはないと感じていること

・簡単な目標ではないけれど頑張れば達成できなくもないと感じられるレベルを設定

・目標レベルを成り行きから少し伸ばして成果を大きくする。この目標達成を目指して頑張ると、取り組んだ自分自身のスキルも伸ばすことができるもの

・会社の変革、経営革新といったものは、挑戦姿勢がないと為し得ない

・変えてはいけないものは経営理念と挑戦する文化

■数字で計画に落とし込む

・売上目標と利益目標を同時に設定

・現状からその理想的な姿に到達するために何をしたらよいかを考える

・売上を伸ばすにはどのような方法があるか

・新規事業も視野に入れるべきかどうか

・既存のお客様で足りなければ新規のお客様をどうやって獲得していくのか

・そのために資源をどれだけ割くのか

・利益目標を達成するために削減できるコストはないか、そのために効率的な業務プロセスはどのようなものか

・管理職を中心に社員の参加を促してアイデア出しをさせるのも有効

■中期経営計画の策定

・組織が一丸となって同じ方向を目指すもの

・経営の質を高め、儲かる会社にしていくためにも絶対に必要

・3年~5年程度で立案

・基本となるのは①販売計画②費用計画③利益計画④資金計画

・①販売計画は最終的な目標数値に対して年ごとに売上目標を設定する。その際、商品・サービス別、顧客別、地域別と細分化して考える。どこを攻めるか、何で攻めるかを考えることは営業戦略の基本となる。新規事業や新商品開発が予定されていれば、それも盛り込む必要がある。

・②費用計画は、流通業であれば仕入れ条件をどのように見直すか、製造業であれば製造コストをどうやって下げるかなど、原価に対する見積りを行う。販管費については費用を算出しておく。特に大きいのは人件費となるので、部門別、スタッフ別に見積もっておく。

・③利益計画は予定した利益目標を達成できるかどうか確認する。そのうえで予定損益計算書を計画書とすると分かりやすくなる

・④資金計画は、資金調達と設備投資についての計画が必要。借入金については返済計画も必要不可欠。

・中期経営計画書は日頃から何度も何度も目を通し、必要な修正を加えながらブラッシュアップを図っていく

・経営計画の中で、「いつまでにこれだけの売上・利益が達成できない場合は撤退する」「売上がここまで下がり利益が確保できなかったら撤退する」といった撤退基準を明確にしておく

3.お客様を知る

■本当のお客様は誰なのか

(全米マーケティング協会の1985年のマーケティングの定義)

・マーケティングとは、個人や組織の目標を満足させる交換を創造するための、アイデア・製品・サービスのコンセプト、価格、プロモーション、流通を計画し、実行するプロセスである。単に市場調査や広告宣伝といったものではなく、お客様のニーズに基づいた製品を企画・生産し、お客様に買っていただくまでのプロセス全般を表すもの

(P・ドラッカー『マネジメント』より)

・「マーケティングの理想は販売を不要にすることである。」。つまり、単に「売る仕組み」ではなく、「いかにお客様の潜在的なニーズをくみ取り、製品として具現化し、世間に知らしめ、お客さまが買わずにいられないという状況をつくるか」というもの。

・「真のマーケティングは、(中略)顧客からスタートする。『われわれは何を売りたいのか』ではなく、『顧客は何を買いたいか』を考える。」つまり、お客様視点で考えるということがマーケティングには必要

・(下請け企業は)元請企業と一緒にその先のエンドユーザーに貢献する製品作りを行うことができれば、真のパートナーシップを築くことができる

■売上はお客様からの信頼の結果

・儲けようと思うのなら儲けを第一の目的としないという姿勢が必要。儲けようと思うのなら、お客様の満足を第一の目的にする

・具体的には、徹底的にお客様と対話していくこと

■儲けの仕組みはこう考える

・ビジネスモデルとは儲けの仕組みと捉える。具体的には、「どのようなお客様のニーズを把握し、自社のどんな強みを活かして、どんな商品をいくらで、どんな工夫を加えて売るのか」を表したもの

・ビジネスモデルを要素分解すると、①お客様ニーズ②自社の強み③商品④価格⑤販売方法の5つ

・自社の強みを活かしてお客様ニーズという市場機会を捉えることをまず考え、あとは商品や価格、販売方法などを工夫していくこと

■自社の主力商品が分かっているか

・既存の商品の売れ行きをしっかりとデータで確認し、その都度その商品の利益貢献度をつかんでおく

(相乗積)

・戦略的な商品管理として、商品ごとの売上構成比と粗利率を算出し、それぞれを掛け合わせた相乗積で利益貢献度を把握する。

■安売りは簡単にはできない

・経営資源が乏しい中小企業が採り得る戦略は限られている。基本はお客様を絞り込んで、そのお客様が望むものを徹底的に実現して高く売ること

・粗利率30%の商品を15%値下げしようとする場合、200個つまり値下げ前の2倍も販売しなければ、値下げ前の粗利は確保できない

・特定品を目当てに来店していただいたお客様が他の商品を購入してくださることもあるので、トータルで売るという発想は大事

■利益を確保するための販路開拓

・できない理由を考えず、どうしたらできるのかを考えると道は開ける

・中小企業であっても、エンドユーザーへの直販を目指すべき

・営業なくして、「儲け」は獲得できない

■WEBの活用

・独自の自社ブランド商品を開発し、専用のWEBサイトを立ち上げてブランド化を図る

・基本は新鮮な情報。更新に手間をかけるほど価値が高くなる。まずまじめに伝えるべきことを伝えるということに徹する。人がやっていないことをやれば、確実に一歩前進する

4.コスト削減のための取り組み

■裏紙を使うよりも大切なこと

・最初に行うべきことは、コストとしてどの項目が大きいかを発見すること。会社の費用全体で、どの部分を削減すると最も効果が大きいかということを、ゼロベースで考えるべき

・人件費の次に大きなコストといったら何になるか。ロイヤリティ、通信費、旅費・交通費、広告宣伝費・・・

・あくまでターゲットは総コストに占める割合の大きなものから順位付けする

・簡単に給料カットすべきではない

■取引先の管理

・入りを量りて、出づるを制す

・「入り」としてお客様を管理し、収入の見込みをきちんと立てる

・「出づる」として仕入・購買先や外注先等を管理し、支出を抑える

・「もらうお金はなるべく早く、払うお金はなるべく遅く」

・仕入先や購買先は重要なパートナー。支払いをなるべき待ってくれる、支払いが遅くてもよいという条件に常に留意しておく。逆に支払いを早めるときはその分安くしてもらう条件を出す

・仕入先や購買先、外注先は複数持っておく。常に新たな購買先や仕入先、外注先は探す姿勢を持つ。前年踏襲のままでは条件変更もできない。複数持っていればこそ、さまざまな交渉も可能になり、真のパートナー企業も確保できる

・厳しい時は可能な限り会社の現状を社員に開示する。どんな問題があり、業績がどれだけ下がっているのか、資金繰り状況からどのくらいの売上を達成しないと会社がもたないのかを知らせる

■お金を借りること

・事業を継続するうえで借入は必要不可欠。集めたお金を運用して、さらに大きなお金を生み出すのが企業活動の本質

・無借金経営は必要な時に資金が調達できないという事態に。本当に困った時に、借りられないリスクというのは相当大きなもの。そのときのための保険として借り入れるというのも必要。借入のプレッシャーによる、その危機感がビジネスへの取り組みに緊張感を生み出す。この力も会社の成長には欠かせない。

■銀行は最も身近な支援者

・金融機関とは複数付き合う

・銀行や信用金庫には報告に行く。日本政策金融公庫や信用保証協会にも説明に行く。

・社内では経営計画発表会を行う。この社内の発表会に銀行など金融機関も招く

・中小企業支援センターや商工会議所などに相談に行く

5.強い組織をつくる

■社員は社長の危機感を共有できないか

・社長の思うように社員が意識を持たない、行動しないということは、結局のところ社長にその力量がないのだと考えた方が妥当

・相手が悪いと考えるよりも、自分自身に原因を求めた方が解決策・打開策は考えられるもの。他社のせいにするのを「他責」というのに対し、自らに責任や原因を求めるのを「自責」という。常に「自責」で物事を捉えることが、改善・改革の第一歩です。

・社長には、バラバラな意識を持った社員を束ね、同じ方向に向かわせるリーダーシップが必要。組織が向かうべき方向をきちんと定め、個々のフォロワーのやる気を高め、能力を引き出して目標を達成していく

・目指すべき方向や目標を明確に提示できること、社員を奮い立たせるエネルギーと熱意、きちんと説明でき、行動できる論理一貫性、率先して取り組む姿勢が必要

・相手の立場で考える、コミュニケーションを図る、正しい行うを心がける、人一倍努力し自分自身を磨く

■社員のやる気はお金だけでは買えない

・最も重要なことはどのような社員になってほしいかという人材像を明確にすること

■社員とのコミュニケーション

・義務的に感じられるような面談や懇談会では、本質的には距離は縮まらない

・1回1時間の面談をみっちり行うよりも、毎日数分の立ち話をした方が信頼関係はつくられる。毎日ちょっとした声かけをする方が効果的

・きちんと職場を回り、一人ひとりに声をかける。社員を名前で呼ぶ

・働きやすい環境とは労働条件だけではない。実は人間関係が最も大切な要素である。社員に声をかけるなど、できる範囲のことはやってみる。

■人材を育成する

・5~10年を必要とする。「ものをつくる前に人をつくる」(松下幸之助)

・人材育成は投資。人材の成長が止まれば、会社の成長も止まる

・儲かる会社は、人を大切にする会社、社員のモチベーションが高く組織としての力がしっかりと発揮できている会社

・少ない人数で多くの儲けを生み出す会社が優れた会社であり、その源泉となるうのはやはり人。社長がこの意識を忘れたとき、会社の成長は止まる

Posted by わくわくなひと at 21:26│Comments(10)

この記事へのコメント

中盤の財務諸表にについて…私も会計力を付けたいと思いました。

KY(空気読めない)と同類で、SY(数字読めない)という言葉!?があるそうですねΣ(゚皿゚) ガビーン

KY(空気読めない)と同類で、SY(数字読めない)という言葉!?があるそうですねΣ(゚皿゚) ガビーン

Posted by あや3 at 2011年01月31日 12:40

at 2011年01月31日 12:40

at 2011年01月31日 12:40

at 2011年01月31日 12:40学校で習ったときは、人の財務諸表でしたので、上の空でした。今は自分が経営している会社のデータですので、見たくないところ無視したいところも数字で残ってしまいます。学校の通信簿、成績表と同じ感じです。それと、銀行の通帳も経理担当からときどき見せてもらい、手帳に数字と思いついたことを書き込んでいます。財務諸表は奥が深そうです。でも、「そんなの見てどうすんの。あんた暇ね」と件の女社長から言われて、「そういう経営者もいるんだ」と驚きましたが、「すごい人だな」と思いながらも、僕は通信簿と通帳を眺めて思いを巡らすマゾ的な性格を秘めていることに、今書いていて気づきました。ただし、実生活はサド的というより攻めです。

Posted by わくわくなひと at 2011年02月01日 17:53

at 2011年02月01日 17:53

at 2011年02月01日 17:53

at 2011年02月01日 17:53いつも穏やかな雰囲気をかもしだされているので、「攻め」のお姿も拝見したいものです…

私いまさらまた簿記から始めようかと…来年度で契約切れなんで。

私いまさらまた簿記から始めようかと…来年度で契約切れなんで。

Posted by あや3 at 2011年02月02日 05:50

簿記できません。出来上がった数字を読むだけです。

それと、こうして、ああして、こうすれば喜んでくれるとか、仮説を立てて、それが当たると嬉しいですね。今度はこうしてとか、どうすればもっと喜んでいただけるか研究したりして。そういう意味での受け身ではない攻めです。いつもは確かに穏やかというか眠った状態で、短い期間の攻めでいつもはふんわかが一番いい過ごし方ですね。肉食の野生動物みたいな気持ちになってきました。

それと、こうして、ああして、こうすれば喜んでくれるとか、仮説を立てて、それが当たると嬉しいですね。今度はこうしてとか、どうすればもっと喜んでいただけるか研究したりして。そういう意味での受け身ではない攻めです。いつもは確かに穏やかというか眠った状態で、短い期間の攻めでいつもはふんわかが一番いい過ごし方ですね。肉食の野生動物みたいな気持ちになってきました。

Posted by わくわくなひと at 2011年02月02日 10:25

at 2011年02月02日 10:25

at 2011年02月02日 10:25

at 2011年02月02日 10:25確かに簿記って必要ないかなぁ…なんて思ったりもしてますが、なぜか夫の了解を得る事ができたのでしばらく講座に通おうかと思ってます。

本来の肉食動物ってそうだ!肉食って言われるとガツガツしたイメージでしたが…獲物を狙うとき意外は穏やかかと。わくわく様での妄想は「くまさん」です。

(ToT)ゞ スンマセン

私もある集団から肉食女子って呼ばれてるんで、ちょっと安心しました。私は決してガツガツはしていないんだわ。

本来の肉食動物ってそうだ!肉食って言われるとガツガツしたイメージでしたが…獲物を狙うとき意外は穏やかかと。わくわく様での妄想は「くまさん」です。

(ToT)ゞ スンマセン

私もある集団から肉食女子って呼ばれてるんで、ちょっと安心しました。私は決してガツガツはしていないんだわ。

Posted by あや3 at 2011年02月02日 11:02

at 2011年02月02日 11:02

at 2011年02月02日 11:02

at 2011年02月02日 11:02肉食女子は草食男子をいつも食しているのでしょうか?

そう言われれば、くまさん とか ぬいぐるみ とか言われてた時期もありました。野生というのは実はいつもどう猛ではなく、たまに獲物を食し、それ以外は自由気ままに寝たり遊んだりしているのだと思います。「あれしなくちゃいけない」ではなく「これしたい、あれしたい」、宿題さえも「これ面白い」とか楽しみを見つけ出す。野生の熊の精神状態はたぶんそうなのかと想像しています。

そう言われれば、くまさん とか ぬいぐるみ とか言われてた時期もありました。野生というのは実はいつもどう猛ではなく、たまに獲物を食し、それ以外は自由気ままに寝たり遊んだりしているのだと思います。「あれしなくちゃいけない」ではなく「これしたい、あれしたい」、宿題さえも「これ面白い」とか楽しみを見つけ出す。野生の熊の精神状態はたぶんそうなのかと想像しています。

Posted by わくわくなひと at 2011年02月02日 11:53

at 2011年02月02日 11:53

at 2011年02月02日 11:53

at 2011年02月02日 11:53さすがに食するのはいかがなものかと…目と心の保養に…

宿題に楽しみがあったお子さんだったのですね。うちの娘達にもそうなってほしいものです。

まずは私か!(*^ワ^*)

宿題に楽しみがあったお子さんだったのですね。うちの娘達にもそうなってほしいものです。

まずは私か!(*^ワ^*)

Posted by あや3 at 2011年02月02日 12:53

宿題=仕事の中におもしろみを見つけ出すという意味です。さすがに子どものころ宿題の範囲を超えてやっていたのは、図画工作ですね。何か美しい、描いてみたい、作ってみたいと感じたものは、授業が終わってからも、一人遊びのように熱中していました。

Posted by わくわくなひと at 2011年02月02日 14:24

at 2011年02月02日 14:24

at 2011年02月02日 14:24

at 2011年02月02日 14:24宿題をそのまま解釈してました((^┰^))ゞ テヘヘ

美しいものには惹かれるますね。

今「なぜ美人ばかりが得をするのか」という本を読んでいます…

美しいものには惹かれるますね。

今「なぜ美人ばかりが得をするのか」という本を読んでいます…

Posted by あや3 at 2011年02月02日 15:55

この手の本は、けっこう難しいことを分かりやすく説明してありますよね。

その根本を神に求めたり、宇宙に求めたり、潜在意識や脳に求めたり、その辺の違いはあるようですが、人が動いていく説明にはなるほどと思うことが多いですね。

その根本を神に求めたり、宇宙に求めたり、潜在意識や脳に求めたり、その辺の違いはあるようですが、人が動いていく説明にはなるほどと思うことが多いですね。

Posted by わくわくなひと at 2011年02月02日 20:48

at 2011年02月02日 20:48

at 2011年02月02日 20:48

at 2011年02月02日 20:48