2010年10月24日

神様、私の酒樽にはまだどれほど残っておりますでしょうか。

また味わい深い本に出会えました。

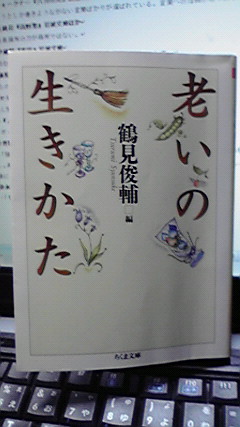

また味わい深い本に出会えました。鶴見俊輔編『老いの生きかた』ちくま文庫(2010年8月5日第4刷、1997年9月24日第1刷)です。

哲学者の鶴見俊輔さん編集で、「老いについての文章をあつめた。」本です。

「暗い面があることはいなめない。しかし、そういう面を見て、自分もまたやがてふみこむであろう未来について、想像力をもつことは、自分をゆたかにする。」と書いてあります。「能率本位・生産本位の今の日本の社会の中で老人としてのくらしを守ることが社会批判としての役割をになう」という視点も編集の背後にあるようです。

個人的にはまだまだ現役のつもりですが、認知症で私のことも覚えているかどうか分からなくなってきた母の姿をたまに見るようになったからでしょうか。昔から高齢者の問題については仕事ではありますが相当関わってきました。最近、そんな関心とは別に個人的な関心として老いという未知の領域に思いを馳せる自分がいることに気付きました。

さまざまな人の老いについての考えを読みました。面白くもあり、はっとさせられることもありました。長い人生を経て熟成した文章も魅力でした。

個人的に書き留めておきたい文章が9つほどあります。これをすべて書き記すには時間がかかりますので、今日はその一部を記録しておきたいと思います。

■山田稔「生命(いのち)の酒樽」

飲みたいが健康が許さないというのでなく、もう飲みたくなくなった状態の方が想像するのが辛い。その大山さんの「ションボリ」した姿がしばらく胸から消えなかった。

・・・

「酒」と題されたおそらく絶筆となったであろうこの文章を次に写しておく。

酒 大山定一

ちかごろは、まったく酒を飲まなくなった。いや、飲めなくなった。

秋が来て、木の葉が黄色になり落ち葉するように、自然に、いつの間にか、飲めなくなってしまったのである。

以前は人からも強酒といわれ、自分もそう信じていた。七十歳ちかくになりながら、去年の夏までは、まだ毎晩ウイスキーを飲み、四日で一本空けるのが普通だった。

それが不思議なことに、いつとはなく飲めなくなってしまったのである。

ある作家が青年のころ、夜通し友人と飲みあるき、いつも家に帰るのは明け方になる。すると、戸を開けてくれる母親が、こういったそうだ。-人間にはそれぞれ「分」というものがある。おまえが一生かかって飲む酒は、ちゃんと神様がその「分」を取っておいてくださる。だから、何もあわてて、無理して飲むことはないではないか。ゆっくり、四十年五十年かけて飲めばよいのだ、と。

わたしは誰かの随筆で、そんな文章を読んだ記憶がある。この母親の説に従えば、わたしはわたしの「分」をすっかり飲み尽くしたのかもしれない。神様が取っておいてくれたわたしの酒樽は、もう一滴も残さないのだ。

酒はやめてしまったが、いわゆる禁酒の苦しみやつらさは、ちっとも感じない。むしろ飲むだけは飲んだという、さっぱりした、満ち足りた気持ちである。すべてが自然の移り変わりのような気がして仕方がない。

春夏秋冬の移り変わりに似ているといえば-これが「老」というものであろう。

(京大名誉教授)

「さっぱり」と「ションボリ」の違いは微妙である。しかしこのとき大山さんが何を感じていたかは明らかだろう。

神様、私の酒樽にはまだどれほど残っておりますでしょうか。

Posted by わくわくなひと at 14:32│Comments(0)

※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。